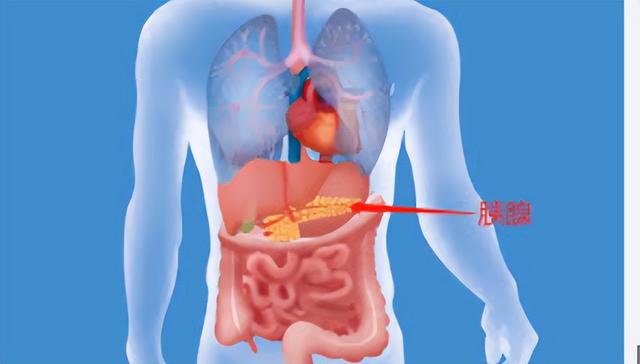

伍大哥今年35岁,平时经常应酬喝酒,典型的啤酒肚早已让他习以为常。几年前体检时发现高血压,但他总觉得身体硬朗,无需过多担忧。直到最近一次常规检查中,医生通过腹部超声意外发现他的胰腺明显肥大,这一结果让他不得不正视胰腺健康的重要性。

大约两个月前,伍大哥开始出现上腹部隐隐作痛,伴随着间断性的恶心和消化不良。起初,他以为只是普通的胃部不适,便自行服用了些消食药物。然而,没过多久,他突然出现了持续性剧烈的上腹疼痛,有时甚至向背部放射,伴随低热、乏力等症状。情势愈发严重,家人见状后立即带他前往医院就诊。

经过详细检查,医生发现伍大哥不仅胰腺体积增大,而且部分区域已有轻微炎症征象,提示胰腺正处于风险状态。医生进一步提醒:“胰腺肥大可能是胰腺功能紊乱和炎症的前兆,若不加干预,日后发展为胰腺炎、胰腺纤维化甚至胰腺癌的风险将大幅上升。”

为何胰腺肥大会引发胰病风险骤增?哪些人群更容易受到胰腺问题的威胁?日常又该如何科学护胰腺呢?下面我们从三个方面为您详细解析。

一、胰腺肥大与胰病风险的关系

近年来,多项研究表明,胰腺肥大与胰腺疾病之间存在密切联系。长期大量饮酒、腹型肥胖及高血压等不健康生活方式,会导致内脏脂肪过剩和代谢异常,从而增加胰腺负担,促进胰腺脂肪浸润和纤维化。研究数据显示,患有腹型肥胖的人群中,胰腺疾病的发生率明显高于正常体型者[1]。

因此,无论体型如何,只要存在胰腺肥大的迹象,就应引起高度重视,尽早进行生活方式干预和定期检查。

二、胰病可能伴随的6种“预警”信号

胰腺问题初期往往症状隐匿,但若能及早发现以下不适,就可能是胰病的“预警”信号:

持续上腹部疼痛:胰腺区的隐痛或钝痛,尤其是进食后加剧,应引起警惕。

背部放射性疼痛:疼痛可能由胰腺向后放射至背部或腰部。

消化不良与腹胀:伴随餐后饱胀、嗳气、恶心或呕吐等症状。

体重急剧下降:在没有刻意节食的情况下出现明显体重下降。

黄疸或皮肤暗沉:部分患者可能因胰腺炎波及胆道系统而出现黄疸。

低热及全身乏力:轻微发热和持续性疲劳感,可能预示着胰腺存在炎症反应[2]。

若出现上述一种或多种症状,应尽快就医,进行影像学及实验室检查,以便早期诊断和干预。

三、日常护胰腺的4个常见误区与正确方法

在日常生活中,正确的护胰方法至关重要。以下是常见的四大误区及其应对策略:

误区一:忽视饮酒问题

许多人认为适量饮酒无大碍,但长期大量饮酒是胰腺炎和胰腺病变的重要诱因。

正确方法: 尽量减少酒精摄入,必要时彻底戒酒。

误区二:暴饮暴食或过于偏食

不规律的饮食习惯、暴饮暴食或偏爱高脂高糖食品,都会增加胰腺的消化负担。

正确方法: 均衡饮食,控制总热量摄入,多食用清淡易消化的食物,适量摄入蔬果和粗粮。

误区三:忽视体重管理

仅仅关注体重数字,而不在意腹部脂肪的堆积,很容易忽视胰腺肥大的风险。

正确方法: 定期监测腰围和体重,结合适当运动,科学管理体重和体脂比例。

误区四:自行服用护胰“保健品”

市场上琳琅满目的“护胰”保健品,未必对胰腺有实质性保护作用,反而可能耽误正规治疗。

正确方法: 有胰腺不适时,应及时就医,在专业医生指导下进行针对性调理和治疗,不盲目服用未经验证的产品[3]。

胰腺虽处深腹之中,但对消化和代谢的调控至关重要。一旦出现问题,后果可能十分严重。因此,除了改善不良生活习惯外,定期体检、早期发现问题并科学干预,都是护胰的重要措施。

参考资料:

[1] 王明,刘芳,陈晓. 胰腺肥大与胰腺炎发病风险的相关性研究[J]. 中国消化杂志, 2023, 35(4): 412-418.

[2] 《胰腺疾病预警信号与早期诊断》. 健康时报, 2022-12-15.

[3] 《正确护胰:从生活习惯到科学调理》. 科普中国, 2023-02-20.