1941年,王洛宾晓得老婆心变了,气呼呼地赶回了家。老婆一见他,就问:“你晚上打算在哪儿过夜呢?”

“这回我去,非得跟他真刀真枪干一架!”1941年春天刚开始那会儿,王洛宾买了把藏族刀,气呼呼地跟朋友说。那时候的他,实在是听不得那些流言蜚语了。

杜明远一个人回兰州后,各种各样的流言蜚语就满天飞了。一开始,王洛宾根本不信这些。想想他们是在救灾义演上认识的,一起经历了那么多风风雨雨,还在大西北一起宣传抗日救亡。如果不是真爱,杜明远也不会看上当时除了才华啥也没有的他这个音乐老师。

不过,日子一天天过去,那些流言蜚语非但没消停,反而闹得更凶了。就连王洛宾在兰州的铁哥们都特地写信催他赶紧回来,信里头还直接点出了跟杜明远有瓜葛的那个男人的名字。

1941年3月份,王洛宾实在是憋不住了,揣上他的藏刀就奔回了兰州的老家。可没想到,一到家就碰上个让他压根没想到的难题:“你晚上打算睡哪儿啊?”

这句简单的话里头,到底藏着啥样的故事呢?为啥这对以前感情那么好的夫妻,会变成现在这样?背后是不是有啥让人震惊的秘密啊?

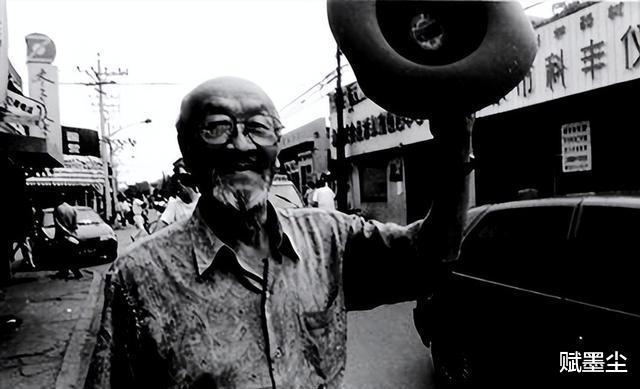

西北歌坛传奇的京城往事在咱们国家,有位西北歌坛的佼佼者,他与北平有着说不尽的情缘。这哥们儿,歌声传遍了黄土高原,也深深打动了京城人的心。想当年,他初到北平,怀揣着对音乐的满腔热情。那时候的他,还是个名不见经传的小伙子,但一身的艺术细胞却让他显得格外耀眼。他四处走街串巷,感受着这座古城的文化底蕴,也从中汲取着音乐的灵感。渐渐地,他的歌声开始在北平的小巷里回荡,那高亢激昂的旋律,仿佛能穿透云层,直达天际。人们被他那独特的嗓音和深情的演绎所打动,纷纷驻足聆听。就这样,他一步步在北平站稳了脚跟,成了歌坛上的一颗新星。在北平的日子里,他结识了许多志同道合的朋友,也遇到了生命中的挚爱。他们一起探讨音乐,一起创作歌曲,那些日子里的点点滴滴,都成为了他人生中最宝贵的回忆。时光荏苒,岁月如梭。虽然如今他已功成名就,但每当回想起在北平的那段时光,他的心中总是充满了感慨和怀念。那段情缘,那段经历,早已深深地烙印在他的心中,成为了他艺术道路上不可或缺的一部分。这就是咱说的那位西北歌坛传奇的京城往事,一段充满了奋斗与情感的故事。

大家都知道王洛宾有个称号叫“西北歌王”,但很少有人知道,他的音乐之路其实是在北平的一个小教堂里起步的。

1913年,王家大院里响起了响亮的婴儿哭声,这个新来到世上的小男孩,后来被人们称为“西北歌王”王洛宾。那时候的北平,教堂的铃铛响和寺庙的木鱼敲打声混在一起,给这座老城添上了特有的音乐味道。

王家老祖宗以前是大同那边有名的富商,后来因为打仗,就搬到了北平。王洛宾他老爹是个有学问的人,在保定教书。可能因为这,王洛宾从小就在音乐上特别有灵性,天赋异禀。

1920年,7岁的小王洛宾跟着妈妈头一回踏进了北平东堂教堂的大门。那会儿,管风琴响起的动听旋律一下子就抓住了他的心。打那以后,王洛宾老爱趁人不注意,悄悄溜进教堂,找个旮旯躲起来,就为了能听唱诗班排练。

教堂里有个神父,他注意到了这个孩子特别喜欢音乐。神父不仅让他在旁边听,还亲自上阵,教他唱起了那些神圣的曲子。就这样,王洛宾在教堂的环境中,开始了他的声乐启蒙。这段在教堂的学习时光,后来成为了他音乐创作路上的一块重要基石。

1925年的时候,12岁的王洛宾成功考进了北平崇德中学。这所中学对音乐教育相当看重,还专门有个唱诗班。王洛宾因为嗓子特别好,没多久就被老师相中,加入了学校的唱诗班。也就是在唱诗班里,他头一回接触到了西洋和声,这对他来说,就像是打开了一个全新的音乐世界。

1928年春天刚开始那会儿,王洛宾的二姐要嫁到东北的哈尔滨去了。这事儿让15岁的王洛宾高兴得不得了。他心里头琢磨,哈尔滨那肯定是个特别有外国味儿的地方,大街上到处都是俄罗斯歌曲的声音,咖啡馆里头手风琴拉得那叫一个动听。

那年夏天,王洛宾瞅着二姐快要生娃了,就简单收拾了几件衣裳,一个人往北走。他没跟任何人说,就这么偷偷摸摸地去了哈尔滨。这一去,足足待了半年时间。

到了哈尔滨,王洛宾拼命吸收这地方的音乐精华。他碰到了几位俄国音乐家,学会了吉他弹奏,还拿下了不少俄国民间歌曲。就是这段时间,让他注意到了民间音乐的独到之处。

1932年那会儿,王洛宾成功考进了北平师范大学,学的是音乐。他碰上的声乐老师是个有俄国贵族背景的,听说还是沙皇尼古拉二世那边的亲戚呢。为了能跟老师学得更透,王洛宾还专门去选了俄语课来上。老师经常鼓励他说:“洛宾啊,你这嗓子,唱艺术歌曲那是一绝,以后有机会得去巴黎好好进修一下。”

打那以后,王洛宾心里头种下了要去巴黎音乐学院的梦。为了攒够去法国念书的钱,他一下子在三所中学教起了书。天天蹬着自行车,在北平城里头穿街过巷,忙活得不行。那时候的他,满心都是对音乐的痴迷,天天就盼着能在巴黎歌剧院里放声高歌的那一天。

战乱年代里的相遇在那个战火纷飞的年代,人们颠沛流离,生活充满了不确定与艰辛。但就是在这样的背景下,却发生了一段难忘的相遇。那时候,天空常常被硝烟遮蔽,大地被炮火摧残得满目疮痍。人们为了躲避战乱,四处奔波,寻找那一丝丝安宁的角落。就在这慌乱的逃难人群中,两个陌生人因缘际会地走到了一起。他们或许来自不同的地方,有着不同的背景和故事,但战乱让他们有了共同的命运。在逃难的路上,他们相互扶持,共同面对困难和危险。在一次次的生死考验中,他们的关系逐渐变得深厚。那段日子里,他们一起经历了无数的艰难困苦。有时候是饥饿的折磨,有时候是敌人的追击,还有时候是自然的无情。但无论遇到什么困难,他们都没有放弃彼此,而是更加坚定地站在一起。随着时间的流逝,战火渐渐平息,人们的生活也开始慢慢恢复正常。但他们知道,那段在战乱中相遇的经历,将永远铭刻在他们的心中。那是他们人生中最难忘的时刻,也是他们最宝贵的财富。如今,当他们回想起那段岁月,心中依然充满了感慨和感激。感激命运让他们在战火中相遇,感激彼此在困难中的陪伴和支持。那段经历让他们更加珍惜眼前的幸福和安宁,也让他们更加深刻地理解了生命的意义和价值。

1937年夏日,北平城救灾活动里,一场义演上传出了动听的钢琴旋律。那会儿,王洛宾头一回瞅见杜明远,她正跟着琴声轻盈跳舞。表演一完事儿,杜明远自个儿去找了王洛宾,想让他给自己的芭蕾舞当伴唱。

嘿,哥们儿,我听说你唱歌特别好听,能不能给我来段伴奏,咱俩一起唱唱?就这么一句,杜明远和王洛宾的缘分就搭上了线。打那以后,王洛宾和杜明远就经常一块儿练歌练舞。在音乐和舞蹈的你来我往中,他们俩年轻人的心,慢慢地就走到一块儿了。

但是,这段刚萌芽的爱情没过多久就碰到了战争的挑战。卢沟桥事变一发生,北平城里就乱成了一锅粥。王洛宾原本打算要去巴黎进一步提升自己,这个梦想算是彻底泡汤了,而且他工作的学校也开始搞起了日式教学。

“在沦陷区教书有啥意思,还不如去后方打鬼子!”王洛宾二话不说,立马把工作给辞了。可要从北平溜出去,可不是件简单的事儿。城门口日军岗哨密密麻麻,查得严得很。王洛宾脑子一转,有了个办法:他说要去祭拜祖母的坟,申请了个出城的许可。

王洛宾就这样,蹬上自行车,趁着黑夜溜出了北平城。他先奔天津,搭了条船前往青岛,然后又换乘火车一路往南走。原本打算在武汉下车,结果一不小心坐过了头,误打误撞地到了开封。到了那儿,他总算是见着了已经南下的杜明远。

到了开封,王洛宾碰见了杜明远的老爹。这位思想开放的老先生,不光是个秘密党员,还在当地教育界挺有名气。一听王洛宾的过往,杜老爹立马对他的决定竖起了大拇指,二话不说就答应了他们两人的亲事。

婚礼办得挺朴素,就一个小仪式,嫁妆也就五块钱大洋。新婚当晚,小两口揣着这五块钱,就出发去西安了。到了西安,他俩直奔八路军办事处,很快就加入了西北战地服务团。

1938年的某一天,西北战地服务团突然接到一项大任务,那就是跑到大西北去做抗日救亡的宣传。那时候的大西北啊,真的是个又大又神秘的地方。像王洛宾这种在北平长大的人来说,到了那儿,感觉就像是踏进了一个全新的世界。

在去兰州的旅途中,王洛宾头一回听见了“走西口”的歌声。那声音浑厚有力,曲子带着股子哀伤,一下子就抓住了他的心。打那以后,他对巴黎的念想就慢慢没了,反倒是对西北的音乐上了瘾,特别喜欢上了。

到了兰州,因为盛世才不让进新疆,王洛宾和杜明远就留在了那儿。后来,多亏了谢觉哉的介绍,他们俩加入了西北抗战剧团,在祁连山脚下四处巡演,生活就这么开始了。

那时候演戏可不容易,条件特别差。没有那种正式的舞台,咱们就在庄稼地里随便搭个台子;也没有先进的音响设备,只能靠着几样简单的乐器来配乐;更没有漂亮的戏服,大家就穿着平常的衣服上场。不过,每到一个地方,老百姓们都特别热情,围得里三层外三层,聚精会神地听他们唱那些抗日歌,看他们演革命的事儿。

在那样的时光里,王洛宾着手创作带有西北风味的抗日曲子。他把老西北民歌的调调和现代音乐的玩意儿混在一起,弄出了一首首老百姓特别喜欢的歌儿。杜明远呢,就用他那好看的舞蹈给这些歌儿加了不少分。

青海的那些年月与情感上的裂痕说起青海的那些年月,真的让人感慨万千。在那里,我经历了很多,也遇到了不少人,但最让我难以忘怀的,还是那段因为种种误会而产生的情感裂痕。那时候,我和她关系特别好,几乎每天都形影不离。我们一起在青海的大街小巷逛过,一起在美丽的湖畔留下足迹,也一起在夜晚的星空下许过愿。但不知道从什么时候开始,我们之间开始出现了一些小摩擦。起初,只是一些微不足道的小事,比如对某些事情的看法不同,或者因为一些日常琐事而争吵。但慢慢地,这些小摩擦越积越多,最终导致了我们之间出现了巨大的裂痕。我记得有一次,我们因为一件事情大吵了一架,之后就好久都没有再联系。那段时间,我真的感觉特别难受,好像失去了什么重要的东西一样。后来,虽然我们也试图去修补这段关系,但因为各种原因,最终还是没能走到一起。现在回想起来,那段青海的往事和那段情感裂痕,都让我更加珍惜现在所拥有的。也让我明白,人与人之间的关系真的很脆弱,需要我们去好好维护和珍惜。

1939年,西宁城里头,藏族民歌飘得满城都是。这个城市啊,被青藏高原给紧紧抱着,就成了王洛宾和杜明远的新家。那时候,青海省立第一中学和青海省立女子师范学校,瞅准了他们夫妻俩,就请他们去当老师了。

一到西宁,王洛宾就惊讶地发现:“这学校的课程里居然没有音乐课!”作为一名资深的音乐老师,他二话不说,赶紧向学校提议。经过他的一番推动,青海省立第一中学不光增设了音乐课,还搞起了学生合唱团。

每到周末,王洛宾都会领着学生们到西宁的大街小巷逛逛,主要是去找找当地的民歌。有次碰巧,他听到了一首叫《花儿》的歌,这种挺有特色的民间曲子一下子就让他上了心。打那以后,他就专心开始搜集青海的民歌了。

有一天,马步芳的一个手下跑到学校来,跟王洛宾说,他们马主席知道王洛宾的大名,想请他到家里去坐坐。王洛宾就到了马步芳的大宅子里,然后他唱了几首自己改编的青海民歌,马步芳听后特别满意。当时,马步芳就说,希望王洛宾能给青海的文化教育方面多使使劲,出点力。

有了马步芳的撑腰,王洛宾在青海搞音乐活动就顺手多了。他不光弄了个青海抗战剧团,还搞了个儿童抗战剧团。这些剧团常到青海各处去表演,把抗日救国的思想带到了这片高地上。

“这种日子,我真的受够了!”一天夜里,杜明远跟刚采风回来的王洛宾直截了当地说。他埋怨西宁的日子太枯燥,没啥文化氛围,连场正经的话剧都看不到。

1940年那年春天,杜明远找了个看病的借口,请假回到了兰州。走之前,她跟王洛宾讲:“我去兰州瞧完病就立马回来。”王洛宾还特地陪着杜明远一块儿去了兰州,但结果呢,就他自己又孤零零地回到了西宁。

打那以后,王洛宾和杜明远就过上了两地分居的日子。王洛宾还是整天在青海到处跑,忙着搜集和整理那些民间的曲子。他去了青海湖边的好多村子,记下了好多好多感人的歌儿。每次一找到新的调子,他就迫不及待地写信给杜明远,跟他分享。

不过杜明远回信的频率越来越低了。她在信里头讲,兰州的日子可比西宁精彩多了,那儿常有话剧看,音乐会也不少,还结识了一堆兴趣相投的伙伴。至于啥时候回西宁,她总是说得模棱两可。

有一天,王洛宾收到了兰州一个老朋友的来信。信里头提到,他老瞧见杜明远跟一个名叫徐则林的哥们儿在街上溜达。说起来,这徐则林啊,模样长得帅气,还是个挺有才华的人,在兰州的文化圈子里相当有名。

这封信简直就是晴天霹雳,把王洛宾原本安稳的日子给搅乱了。从那以后,他隔三差五就收到一堆这样的消息,一会儿有人说瞧见杜明远和徐则林一块儿看电影呢,一会儿又有人说看见他俩在咖啡馆里有说有笑。这些风言风语就像一团乌云,整天压在王洛宾的心头上。

特工诡计与情变风波在那段隐秘而复杂的岁月里,特工们精心策划着一个个不可告人的诡计。他们隐藏在暗处,如同狡猾的狐狸,时刻窥探着猎物的动向。然而,在这场没有硝烟的战争中,爱情却成为了一个意想不到的变数。原本应该坚固如磐的爱情,却在阴谋与算计中悄然变质。有人为了利益,不惜背叛了深爱的人,将他们的情感作为筹码,换取了更高的地位和更多的财富。这种行为,无疑是对爱情最无情的践踏和亵渎。当真相逐渐浮出水面,那些被背叛的人才恍然大悟,原来自己一直生活在谎言和欺骗之中。他们的心痛如刀绞,愤怒和失望交织在一起,让他们几乎无法呼吸。而那些策划诡计的特工们,也在这场风波中付出了沉重的代价,他们的名声和信誉都受到了严重的损害。这场特工诡计与情变风波,最终以一场激烈的对抗落下帷幕。虽然一些人在这场较量中取得了胜利,但更多的人却在这场风波中失去了太多,包括他们最珍贵的爱情和信任。这段历史,成为了一个永远无法抹去的伤痕,时刻提醒着人们,爱情和信任是多么宝贵而脆弱的东西,一旦失去,就再也无法找回。

1941年春天刚开始那会儿,兰州城里头有个事儿,知道的人不多:徐则林这个人,在文化圈里头挺有名的,其实是个国民党军统的特务。他老往贤后街那边的军统机关跑,还跟几个特务大头头关系好得跟亲兄弟似的。就是这么个人,神不知鬼不觉地跟杜明远扯上了关系。

徐先生特别有绅士范儿,说话总是让人感觉很温暖。兰州的朋友在给王洛宾的信里是这么说的。徐则林老往杜明远教书的学校那块儿跑,有时候捧一束花来,有时候带本新书,这事儿没多久就在兰州的文化圈子里传开了。

杜明远对徐则林的热情并不怎么抵触。大家老能看到他俩一块儿在中山桥边溜达,或者是在兰州那家超有名的西餐厅吃饭。慢慢地,杜明远给王洛宾写的信就少了,电报也不怎么回了。

“赶紧回来瞅瞅,这事儿可大了。”1941年2月份,王洛宾收到了兰州几位老朋友的信。信里头不光揭开了徐则林的真面目,还说他表面上喊着反共,背地里却一直偷偷摸摸地搜集王洛宾的各种消息。

三月里的某一天,杜明远在兰州的一家咖啡店里坐着,猛一抬头,发现王洛宾站在了门口。他手上拎着一个老旧的皮箱子,腰里还插着一把藏族的刀子。杜明远瞅了他一眼,淡淡地开口:“哟,回来了啊。”

可能是老天爷故意开玩笑,王洛宾正打算离开兰州的那天,突然有两个奇怪的人一直跟在他屁股后面,直到黄河岸边。这两个人突然亮出手枪,硬是把王洛宾带到了贤后街。一到那儿,王洛宾心里就咯噔一下,因为这地方是国民党特务的老巢,他马上感觉事情不对劲。

在审问房间里,军统的头儿自个儿来问王洛宾话。问的不只是他站哪边,还细细盘问了他和杜明远是咋分开的。这些问题啊,明摆着有徐则林在背后捣鬼。

“为啥逮我?”王洛宾直接问了出来。特务头头哼了一声:“有人说你是共产党,在青海搞秘密活动。”一听这话,王洛宾心里立马就明白了:这根本就是个提前挖好的坑。

打那以后,王洛宾就过上了没日没夜的牢房日子。尽管他并非共产党员,特务们还是以共产党嫌疑犯的由头,对他进行了残酷的折磨。他们硬要他交代和共产党的瓜葛,深挖他在青海的所作所为,甚至他写的曲子也被拿来当成了反动的把柄。

监狱里的生活真是度日如年。天天都能听到牢房里犯人疼得直嚷嚷。要么是受刑拷问,要么就是挨揍逼供。但王洛宾一直没低头,他心里明白,自己是遭了徐则林的暗算。

在牢里,王洛宾听说徐则林已经当上了军统特务机关的大官。杜明远也因为跟徐则林搭上关系,在兰州的文化圈子混得那叫一个风生水起。这对关在牢里的王洛宾来说,简直就是最大的笑话。

铁栏里的时光与艺术的新生在那段被铁窗紧紧封锁的岁月里,他经历了人生的低谷与磨难。但正是在那暗无天日的时光中,他找到了重生的希望——艺术。艺术成了他心灵的慰藉,让他在冰冷的铁栏后感受到了温暖。他开始用画笔描绘心中的世界,用色彩填补生活的空白。每一笔、每一划,都是他对自由的渴望,对美好生活的向往。在艺术的世界里,他找回了自我,也找到了与这个世界对话的方式。他通过作品表达内心的情感,分享自己的故事。那些曾经困住他的铁窗,如今成了他创作灵感的源泉。随着时间的推移,他的艺术才华逐渐得到了认可。他的作品开始走出铁窗,走向更广阔的天地。人们被他的故事所感动,被他的艺术所震撼。最终,他迎来了真正的自由。但这段铁窗岁月并没有成为他过去的阴影,反而成为了他艺术道路上宝贵的财富。他用艺术重生,用自己的故事激励着更多人勇敢前行。

在兰州那座冰冷的监狱里,王洛宾足足待了三年,铁窗是他日常的陪伴。每到夜晚,四周安静下来,他就会低低地唱起自己搜集的民歌。那些从青海湖边飘来的曲调,成了他在那段灰暗日子里唯一的温暖和安慰。

“吼起来!大声吼!”狱警们老爱这样笑话他。但王洛宾根本不当回事,他还趁这机会,在牢里教其他囚犯唱歌呢。没多久,就连那些平时最凶的狱警,到了半夜也会停下来,听听那些美妙的歌声。

1942年的某一天,王洛宾的隔壁牢房新来了一位囚犯。这位新来的其实是个老练的艺人,肚子里装满了好多西北的老民歌。王洛宾就靠着墙,一点儿一点儿地把那些好听的调子给记了下来。就这样,他在牢里的日子里,攒下了好几十首以前从没听过的民间歌曲。

监狱里的生活真是苦不堪言。每天早上,囚犯们都得被赶到院子里去干活。王洛宾在做工时,总爱在心里默默哼着调子,脚也不自觉地在地上打着拍子,构思新的歌曲。狱卒瞧见了,非但没对他发火,还睁一只眼闭一只眼,默许了他的这个小习惯。

1943年春天,监狱里头新来了一位狱警,小伙子对音乐特别着迷。他值夜班那会儿,总爱悄悄塞给王洛宾纸和笔。有了这些,王洛宾就开始在牢房里写下自己的曲子。

在青海搜集来的那些民歌调子,和在监狱里沉淀的心情混合在一块,诞生了一曲曲触动人心的音乐。这些歌儿里头,不光有盼着自由的念头,也有人生路上的一些体会,但更多的是对咱大西北深沉的爱恋。

1944年年初的时候,王洛宾总算是恢复了自由身。当他迈出监狱大门的那一刹那,兰州城里头的钟声就响了起来。他站在大街上,听着周围那些熟悉的声响,感觉就像是回到了三年前的一个下午似的。

王洛宾出狱后,没选择在兰州停留,立马就回了青海。到了那儿,他又捡起了采集民歌的活儿。这回,他不再只盯着青海,而是把整个西北地区都跑了个遍。

王洛宾把西北走了个遍,从青海湖畔一路走到河西走廊,再从祁连山脚下逛到柴达木盆地。他一边搜集那些好听的民歌,一边深挖当地的民俗风情,就想让自己的作品更贴近西北这块地和这儿的人。

1945年,王洛宾写下的《在那遥远的地方》火遍了全国。这首歌里头,全是他对西北民歌的深透理解,还有他对那片地方的深厚感情。打那以后,“西部歌王”这个称号,就跟他的名字绑一块儿了。

后来的日子里,王洛宾一直在西北广袤的土地上忙活不停。他搜集了好几百首民歌,还写了好多自己的曲子。这些歌里头,能听到青海湖的浪声,祁连山的雪花,沙漠里骆驼的铃声,还有西北老百姓的各种情感,高兴也好,难过也罢,啥都有。

1952年的时候,王洛宾的音乐作品头一回被集结成专辑出版了。这个专辑有个挺有味道的名字,叫做《西北民歌集》,里面装的全是他这些年到处搜集然后自己再加工的好曲子。打那以后,这些原本只在西北高原上飘荡的歌声,就开始往更远的地方传了。