《——【·前言·】——》

华国锋任代总理后,媒体称呼成难题,因称呼冗长且不统一。有人请示毛主席,他决断:“去一字即可。”

【周恩来逝世,继任总理成难题】

1976年1月8日晨,北京传来周恩来总理病逝的噩耗,这一消息迅速传遍全国,引起巨大震动。

从国务院高层至基层工作者,无论是在城市还是乡村,众人皆对这位勤勉一生的总理表达了深切的哀悼之情。

周恩来身为国家总理,是稳定与信任的象征。他逝世后,党和国家亟需解决的关键问题是:何人能肩负此重任?

毛泽东主席迅速召集中央核心成员商议继任者。此职位不仅关乎技术,更是国家稳定之基石。

在特殊时刻,选继任者难度倍增。他仔细权衡了几位潜在人选。

邓小平因政务娴熟备受瞩目,但其部分决策风格存疑。其他老干部则面临年岁偏大或全国性影响力不足的问题。

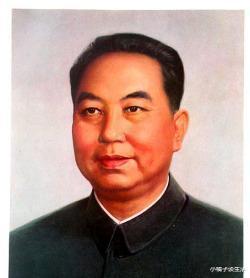

华国锋此时进入毛主席视线,相较于资深党内高层,他资历虽浅,但特点鲜明:行事低调稳重,不慕名利,且具备强大执行力。

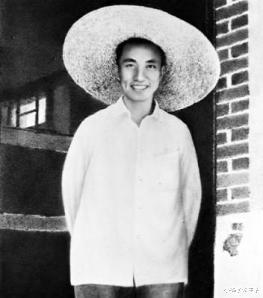

1950年代,他在湖南因“实事求是”获毛主席赞赏。他虽不善言辞,但能切实执行指示,做事不推诿,其实干精神深得毛主席重视。

1976年2月2日,中共中央作出决策,任命华国锋为国务院代理总理。

他的名字首次以重要身份公布,并附加“代”字,既体现对周恩来前任的敬意,又含试探之意,以观察华国锋能否担当此重任。

此任命未使党内外完全放心。众多干部对新任“代总理”不甚了解,由此产生了一些疑问。

他能否承担此重任,尚存疑虑。这些疑问需时间和实际行动来验证,目前仍悬而未决。

华国锋少言,选择以行动回应质疑。他毅然担起责任,着手执行任务,逐步且扎实地推动各项工作向前发展。

【称呼风波,“代”字如何安放?】

华国锋代总理上任后,迅速致力于国家事务。然而,他的称谓却成了一个问题。

正式公文与新闻稿中,称谓“中共中央副主席、国务院代总理华国锋”冗长不便,使用不便且显啰嗦。

许多干部和媒体对“代总理”称谓存疑,认为其可能显得权威不足。

若直接称为“总理”,则违背组织决定初衷。有人戏言:“撰写报道时,仅名字便占据多行篇幅。”

问题逐级上报至毛主席处,他听后即刻决断:“易解,删一字即可。”

众人一时愣住,疑似听错。随即有人澄清:“称‘总理’,其余不变。”此言一出,即刻奠定会议基调。

数日后,全国报刊统一称谓为“中共中央副主席、国务院总理华国锋”。此称谓调整虽简约,却蕴含深刻的政治意义。

去掉“代”字,不仅是称谓调整,更是身份确认。此举表明华国锋工作获认可,其党内外地位得以进一步巩固。

毛主席的决策持续进行,他随后提议,在“副主席”前增加“第一”,调整为“中共中央第一副主席、国务院总理华国锋”。

华国锋的身份由此更加清晰,其核心地位也得到了进一步的巩固与强化。

改称呼后,他工作愈发繁忙,办公桌常被文件堆满,涵盖经济规划至基层事务,日程每日均安排得紧凑而充实。

他从不抱怨推脱,总是踏实完成任务。会议上有人问华国锋改称总理后压力是否大,他笑道:“做好事,压力亦不大。”

称谓调整背后,体现了毛主席的信任,并标志着国家权力体系内的一次调整。

华国锋面临的不只是职位变化,更是新挑战的开端。他需以实际行动,担当起“总理”职责的重量。

【权力加身,领导风格的初现】

去除“代”字,华国锋称谓明确,责任亦随之加重。

新任总理面临的首要挑战,是在众多质疑中证明自己,这成为了他必须跨越的第一道难关。

国务院总理不仅是权力象征,更是国家行政体系的核心。它作为枢纽,确保行政系统顺畅运行,发挥着至关重要的作用。

总理需对经济管理、外交事务、基层治理至国家战略等事务承担最终责任,无论大小事务,均需负责到底。

周恩来数十年构建的“总理范式”提升了职位要求。华国锋继任后,面对高标准,每一步都走得极为谨慎。

他的行事风格独树一帜,未急于实施重大改革,而是凭借低调稳健的表现,逐步获得了周围人的认可。

他常告诫下属:“先做事,后圆话。”他坚持认为,实事求是的原则是首要且至关重要的。

华国锋初任时,国家经济面临困境,诸多难题亟待解决。国务院召开会议,专门研讨粮食调配的相关事宜。

部分部门建议,因南方局部粮食匮乏,需从北方紧急调运。然而北方粮食亦不充裕,调度面临极大挑战。

意见分歧大,会议陷僵局。华国锋未立即表态,要求众人暂停讨论,分别核实数据后再行汇聚,继续商议。

三天后,会议重开。他出示了经多次核实的数据,直指问题关键:部分区域短缺非因粮食匮乏,实为运输环节存在障碍。

问题明确后,解决方案迅速实施。会后,一名干部感叹:“华总理言辞简练,却直击要害。”

华国锋的工作方式以高效著称,批示从不拖延,坚持当日事当日毕,这逐渐成为了他的标志性特点。

他对下属要求明确:问题需如实上报,不得夸大或隐瞒。此实事求是之风,使他在国务院内获得众多支持。

他高度重视基层意见,在任总理时,经常抽空审阅地方上报的材料,以确保了解基层情况。

他曾发现一份贫困地区调研材料,其中提及农民在生产过程中遭遇的实际难题。

材料中问题虽小但影响广泛,他即刻指示相关部门迅速处置,并要求开展深入调查。

这种领导风格细致入微,与华国锋一贯的低调行事相互映衬,两者相得益彰。

尽管不擅长长篇演讲,但其务实与细致逐渐消除众人疑虑。有人赞其为“沉默的实干家”,亦有人称之“令人安心的总理”。

华国锋在推进工作时意识到,其身份仍面临挑战,他需通过更多行动证明,自己不仅是任命的总理,更是获得认可的领导者。

【毛主席去世后的重任】

1976年9月,毛主席健康状况持续衰退,引起众人深切担忧。

华国锋身为总理,肩负繁重日常事务,却深知毛主席健康乃国家关切之重。

9月9日,毛主席去世的消息轰动全国,标志着重要历史时刻的到来,同时也是权力格局的一次深刻转变。

他遗留的政治资产需由稳重可靠者继承。此关键时刻,华国锋成为了众望所归的接班人。

逝世后,中央政治局决议由华国锋全面主持党中央及国务院工作,此决定正式确立了他的核心领导地位。

这并不意味一切顺利。国家正处转型关键期,矛盾问题集中出现,稳定局势成为他面临的首要任务。

首个措施为维持政策连续性,多次会议重申:继续执行毛主席方针,确保各项工作不间断进行。

此表态彰显对历史尊重及对国家稳定的承诺,明确指示各级干部迅速安定,持续推进各项事务。

他重视民生。毛主席逝世后,全国沉浸在哀悼中,经济工作仍需继续。华国锋频繁开会,研究粮食增产、交通运输等关键议题。

提出需迅速制定可行方案,以保障年底生产目标如期达成,确保不受影响。

华国锋在国家治理中展现出的冷静与果断令人瞩目,他未急于激进调整,而是坚持稳中求进的原则,确保国家治理稳步前行。

在重要决策会议上,他强调:大事必经充分讨论,关乎群众利益之事,务必让群众知情。

最终,该领导方式因注重实际,获得了众多基层干部的一致肯定。