"父亲,我来探望您了。"

1994年,陈乔年牺牲66年后,一位白发老人立于其墓碑前,泪流满面,表达着深切的怀念与崇高的敬意。

陈鸿是位老人,他历经数十年寻亲,最终找到了父亲和其他家人。

陈鸿为陈乔年遗腹女,其诞生时,陈乔年已英勇就义。

陈乔年是陈独秀次子,也是我党早期领导人之一。他牺牲后,事迹广受世人敬仰。

陈乔年的女儿陈鸿,其父早逝,其母史静仪于1969年去世。陈鸿数十年后才得知自己的身世,原因未明。

【一、受父亲陈独秀影响,参加革命】

1902年,陈独秀因宣扬反清思想遭清政府通缉,后在日本重振精神,联合爱国人士,一同创立了东京青年会。

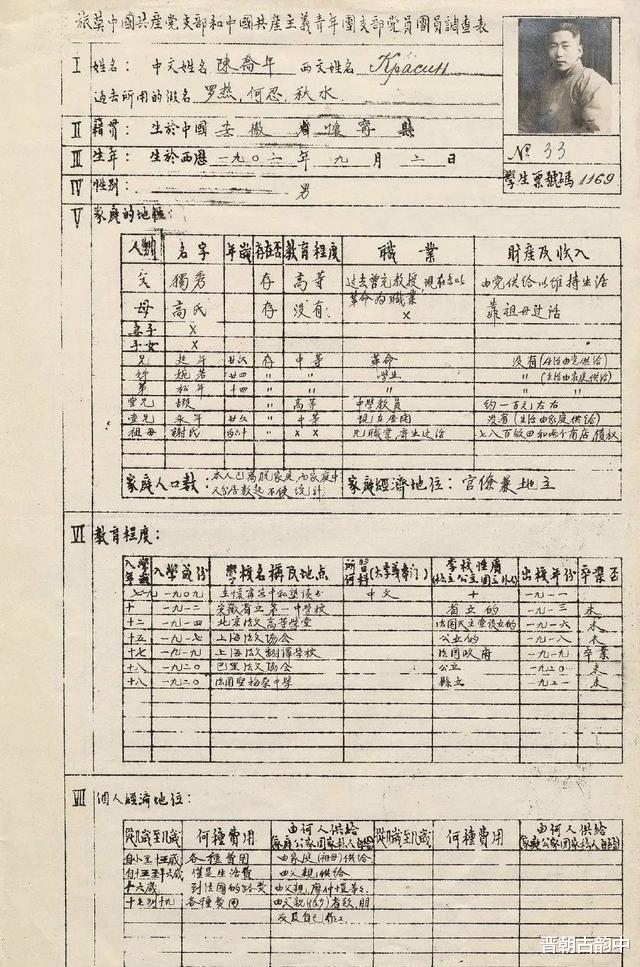

9月2日这一年,他在安徽安庆迎来了第二个儿子,取名为陈乔年。

妻子高晓岚在丈夫缺席时,独自于老家抚养孩子,并负责送他们上学。

1915年,陈乔年与兄陈延年接获在上海革命的父亲来信后,离家前往上海求学。

在上海学习的日子,相较于老家更为艰苦。

兄弟俩缺乏父爱,日间需半工半读,夜间则卧于地板。不仅如此,他们还常受父亲监督,检查学习进度。

陈乔年未被艰难生活击垮,他效仿兄长,成功考入震旦大学,专注研习法语。

五四运动兴起时,陈乔年兄弟俩顺应潮流,选择赴法勤工俭学之路。

此事成为他们人生的重大转折,标志着接受先进思想的新开端。

在法国三年多,陈乔年历经诸多挑战。

他的思想历经转变,由最初的无政府主义信仰,逐渐演变为对马克思主义的坚定拥护。

陈乔年值得称赞,他不仅精通理论知识,更勇于将其付诸实践。

1923年,陈乔年、邓小平等12名青年按组织安排前往莫斯科东方大学学习,旨在深化对共产主义及党的革命事业的认识。

1925年,即两年后,陈乔年归国。

他受命负责中共北京市地下委员会工作。彼时北京政治氛围严峻,国民政府正严厉打压共产党及进步势力。

面对严峻局面,陈乔年无惧挑战,主动投身各类活动。

他在工厂、农村、学校及政府机关秘密从事工作,竭诚为党的事业贡献力量。

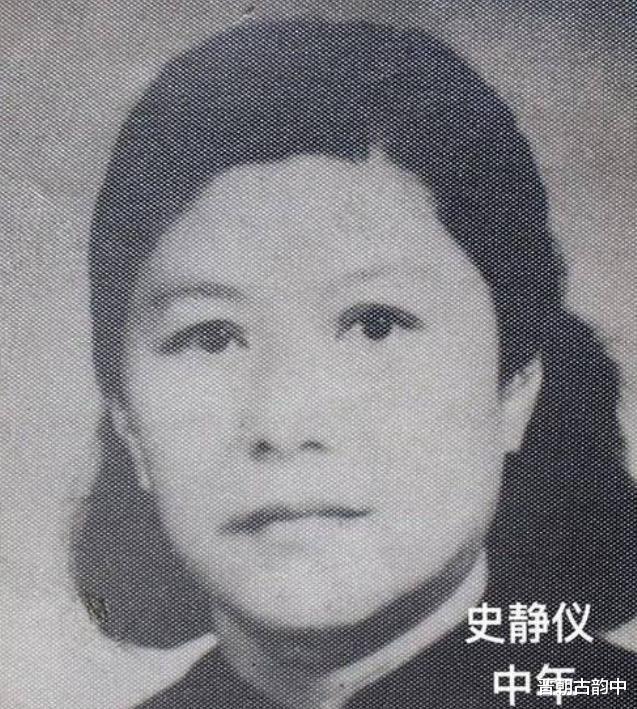

在此期间,陈乔年邂逅了心仪的女子史静仪。

两人因共同革命理想相聚,由革命同志关系发展为夫妻,领取结婚证,确立了婚姻关系。

婚后生活虽短却甜,儿子的诞生为这个小家增添了更多温馨。

1927年,好景转瞬即逝。陈乔年得知,6月26日,其兄陈延年作为江苏省委书记被捕,随后不久,在上海壮烈牺牲。

陈乔年遭遇重大打击,因哥哥不幸牺牲。这一变故对他而言,是前所未有的沉重,令他深感悲痛。

悲痛之后,他决心更加坚定,誓要继承兄长遗志,持续战斗不息。

【二、陈乔年牺牲后,家庭成员处境发生很大变化】

1928年初,国民党反动派不断残酷镇压共产党人,导致江浙沪地区陷入白色恐怖之中。

我党江苏省委机关因内奸出卖而受损,遭到严重破坏。

2月16日,秘密会议进行时,有人闯入,立即将陈乔年等人逮捕。

史静仪怀孕在身,闻夫被捕,焦虑万分。她不顾腹中胎儿,携幼子四处求援,竭力营救丈夫。

在国民党白色恐怖统治下,她付出的一切努力均未能改变现状,均属徒劳。

更糟的是,此间因忙于寻人救夫,忽视了对儿子的照料,致使他不幸去世。

史静仪遭遇重创,丈夫被捕,儿子不幸夭折,这双重打击使她的情况更加艰难。

她告诫自己勿陷悲痛,因腹中胎儿尚未出世,亟需她照料。

时间流逝,史静仪仍未能救出丈夫,她的心情日渐沉重。

她深知丈夫处境危急,然而心中仍抱有一丝期待。

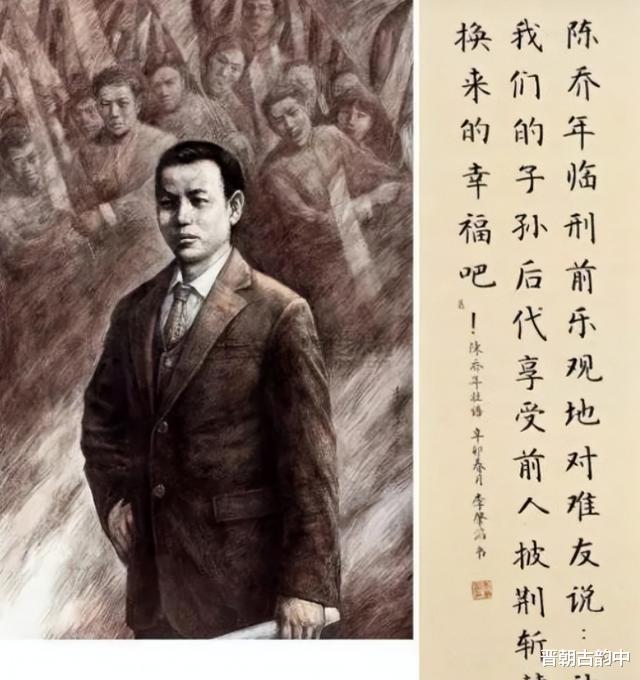

史静仪的期望于当年6月6日破灭,因陈乔年英勇牺牲。

面对巨大变故,史静仪迅速冷静,深知残酷现实考验尚未终结。

国民党特务当时正搜捕共产党人家属,若被发现,她及未出世的女儿均将陷入险境。

为保护腹中胎儿,她被迫隐匿行踪。

孩子出生后,史静仪决定不再隐匿,借亲友之力,将女儿陈鸿托付给上海互济会照料。

互济会是党领导的地下组织,负责援助革命烈士家属及遗孤。送入该组织,孩子的基本食宿及安全均可获得保障。

国民党反动势力在上海猛烈镇压共产党人,导致互济会受难,失去了作为保护儿童安全的庇护所的功能。

革命形势严峻,为保障陈鸿安全,组织征得史静仪同意,决定将其交由苗姓革命同志抚养。

苗姓夫妇痛失爱女,陈鸿的到来为他们带来了慰藉,重新点燃了生活的温暖。

他们当时许下诺言,革命成功后,将携陈鸿共寻史静仪。

陈鸿随苗家夫妇迁居乡下,初时生活尚算安逸,但疟疾爆发后,境况大变。

家中其他孩童染疟,医疗与生活开销俱增,苗氏夫妇照顾亲生孩子已感艰难,无力继续抚养陈鸿。

陈鸿又被送走,生活在一户平凡农家。新父母待她甚好,然而家中生活对她而言颇为艰难。

她因父母常年赴外地务工,无奈与外婆共度生活,依靠外婆抚养。

年幼的她为生存照顾外婆,并给地主家做工,祖孙相依为命,生活在剥削之下,艰难度日。

岁月流逝,陈鸿逐渐成长,心中却始终有个疑惑:自己的亲生父母身在何方。

13岁那年,外婆离世,陈鸿偶然发现自己的真实身世。

她得知亲生父母乃上海革命人士,心中惊讶且激动。

此后,陈鸿心中最强烈的愿望便是寻找亲生父母。

然而,在通讯落后的时代,于茫茫人海中寻得亲人,近乎是一项无法完成的任务。

陈鸿始终未放弃寻找父母的希望,即便面临重重困难,他依旧坚守着这份信念,不断努力。

1944年,新四军抵达她所在村庄,她由此瞥见了希望的曙光。

陈鸿无视养父母劝阻,坚决应征入伍,旨在通过军队途径,寻回亲生父母。

【三、历经66年寻亲,最终找到了父亲的墓碑】

革命时期,民众生活动荡,无固定居所,常流离在外,导致寻人极为艰难。

新中国成立后,陈鸿随部队入驻福建,并在该地定居下来,开始了新的生活与事业。

工作之余,她持续探寻父母的下落,未曾中断寻找,始终保持着寻找的决心与行动。

她常回忆那些零散的记忆,努力将这些片段拼凑起来,以探寻自己真实的身世背景。

同时,身处上海的史静仪,即便已再婚组建新家庭,仍时刻惦记着当年被迫送走的女儿陈鸿。

时间久远,战乱导致史静仪与知情人失联,加之部分同志已牺牲,使得寻人工作变得极为困难。

1969年,史静仪临终遗愿,未能得陈鸿音讯,遂托妹夫杨纤如与子李文,接续探寻陈鸿下落。

1973年,苗家养母临终前,详细叙述了收养陈鸿的经过,使陈鸿重燃寻找亲生父母的希望。

陈鸿曾被苗家人收养,故随其姓氏,得名苗玉。

苗家养母过世,为感其昔日抚育之恩,陈鸿决定重拾苗玉之名。

一日,苗玉阅读《文艺报》时,发现一则寻人启事:寻找乔年烈士之女陈鸿,标题为《乔年烈士有女陈鸿天涯何处》。

苗玉留意到启事上的女孩姓名与自己旧名相同,均为陈鸿。

描述陈鸿丢失的情况,让我深感共鸣,它与我幼年时期的人生经历颇为相似。

基于自身经历与报纸描述的多重吻合,苗玉决定写信,将信件投递至报纸所提供的联系地址。

她收到回信,得知收件人杨纤如已因病逝世,遗憾之余,线索再次中断。

年事已高的苗玉因屡次寻父母未果而犹豫是否继续,顾虑继续寻找可能拖累身体。

此时,李文通过多方辗转,成功与她取得了联系。

李文整理资料时,发现苗玉与母亲临终前提及的陈鸿相似,遂决定立即与苗玉取得联系。

苗玉与李文系同母异父姐弟,外貌上有几分相像。

经多方核实,已确认苗玉即陈鸿,为陈乔年目前唯一健在的后代。

1994年,苗玉与李文等人一同返回安徽故乡,前往父亲墓碑处进行祭奠。

历经66载,苗玉寻回真名陈鸿,填补了心中遗憾,终结了漂泊生涯,成为有根之人。

【总结:】

在父亲墓碑前,陈鸿忆起童年,脑海中浮现母亲、上海及那些令人怀念的亲切人们。

这些经历使她深刻认识到,现今的幸福生活是由如她父亲般流血牺牲的人们所换来的。

她表示,要将这份记忆传承,并让后代铭记这段历史。

陈乔年致力于奋斗,期望子孙后代能安享由先辈们克服困难、开拓道路所带来的幸福生活。

一百年前,他们即为青春偶像,引领着时代的风潮,是年轻人心中的楷模与向往,展现了独特的魅力与风采,引领社会前行。