《——【·前言·】——》

台儿庄战役,可谓是以弱胜强的经典战例。

当时,国民党军队由中央军、地方军组成,派系复杂、矛盾重重。

李宗仁却成功指挥这些“杂牌军”大获全胜,为什么只有他能做到?换了别人,真的不行吗?

1938年春,抗日战争正处于相持阶段,日本华北方面军,调集了精锐部队,试图通过徐州,打通津浦铁路,连成南北战线。

徐州,华北与华东的交界点,战略位置极其重要。

一旦丢失,华北门户洞开,中日战场的格局,也会因此发生巨大变化。

台儿庄,就成为这场,徐州保卫战的前沿阵地。

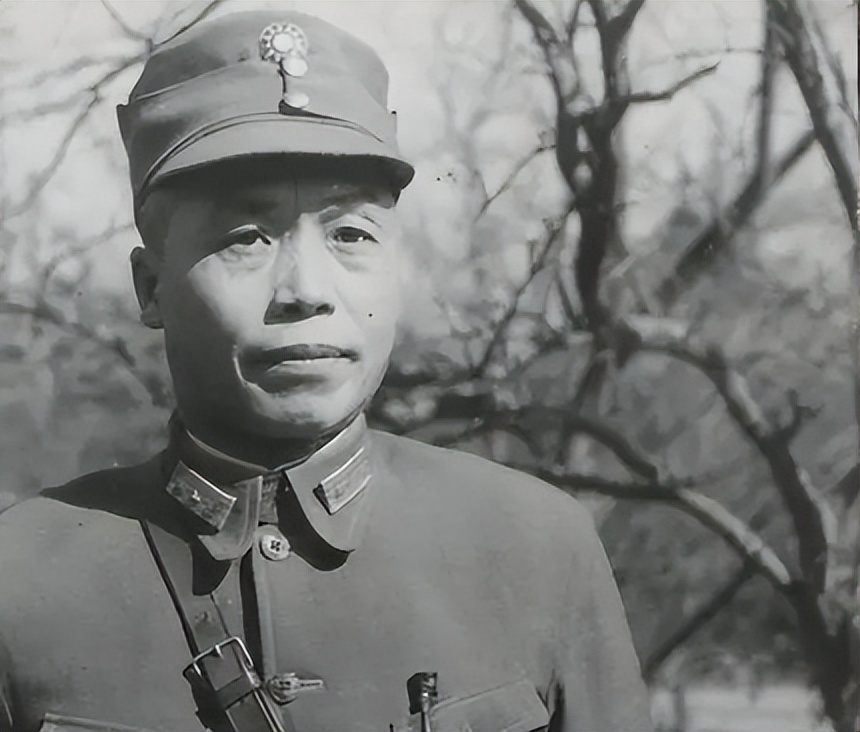

国民政府在徐州集结了大量兵力,成立第五战区,由桂系首领李宗仁担任总指挥。

当时的第五战区,情况极其复杂。

中央军是主力,下属部队中还有西北军、东北军、川军、滇军和桂军这些地方派系,装备差异大,战斗力参差不齐。

很多地方部队纪律松散,有些甚至长期缺乏实战训练。

对于国民党军队来说,这样的混合部队,就像一块散沙,指挥起来困难重重。

李宗仁所面临的,远不止是杂牌军的问题。

当时,日军由板垣征四郎、矶谷廉介两支精锐师团率领,配备了强大的机械化兵团,而国民党军队的装备远远落后于日军。

令人头疼的是,部队内部派系林立,地方军与中央军之间,一直矛盾不断,很多地方部队,对中央军并不买账。

情况困难,如果台儿庄失守,整个徐州会战将无力回天。

李宗仁向蒋介石,积极争取中央军的火力支援,还要迅速召集战区内的地方部队,调整部署,分配任务。

要面对的不只是日军,还有如何将这群“杂牌军”,捏成一股绳的问题。

台儿庄保卫战,就像一张即将撕裂的网,李宗仁的任务,就是要将这张网重新织牢。

面对杂牌军,李宗仁没有靠命令来解决问题,靠的是情感和智慧。

李宗仁出身于地方军系,从年轻时,就与各路地方部队,有着深厚的联系,了解这些部队的优劣势,知道怎么和他们沟通,也知道如何调动他们的积极性。

台儿庄战役中,这种能力被发挥到了极致。

作战初期,李宗仁发现很多地方部队,对作战命令反应迟缓,有些部队拖延执行。

李宗仁亲自去前线,与这些部队的指挥官交谈。

走进每一支地方部队,和他们一起研究地图,分析形势,用他一贯亲切的态度,让这些将领明白,这场战役是所有人的责任。

滇军某师,起初对李宗仁的命令颇有抵触,李宗仁没有表现出丝毫不耐烦。

带着烟和酒,走进了师部,坐下来和将领们一起抽烟聊天。

没有提作战的事,而是聊起了广西和云南的地形,谈到两地的乡土民情,把气氛拉近后才慢慢谈到战事。

滇军的指挥官,看着这个态度和蔼的桂系将领,感受到他的真诚,最终表示全力支持。

李宗仁是个善于沟通的人,也是个精明的战略家。

在台儿庄外围,根据地形布置了多个埋伏圈,用以牵制日军。

还鼓励各部队,利用台儿庄的街巷、农田、堤坝展开灵活作战,更大限度地,发挥地方军熟悉地形的优势。

在李宗仁的指挥下,各部队有效阻击了日军的进攻,还主动发起反击,切断了日军的后勤补给。

李宗仁对士兵们也十分关心,经常深入一线,询问他们的情况,甚至与士兵一起用餐。

这些杂牌军的士气,是决定胜败的关键。

士兵们看到总司令亲自来到阵地,与他们共进退,心里都备受鼓舞。

各路地方部队在这种氛围下,渐渐放下了,对中央军的成见,开始听从他的统一指挥。

日军的进攻越来越猛,尤其是在台儿庄外围的几次交锋中,双方激战异常惨烈。

李宗仁反复强调,坚守阵地的重要性,鼓励部队即使面临极大困难,也不能轻言放弃,提出的“以空间换时间”的战术,迫使日军逐渐陷入消耗战。

每一次,李宗仁都根据,前线的情况调整部署,调动各部队加强协同作战。

杂牌军的“散沙”逐渐变成了统一的铁板。

台儿庄的战斗,持续进入白热化阶段,日军的机械化部队,逐渐推进到城镇边缘,他们的火力占据了绝对优势。

李宗仁面对的压力越来越大,杂牌军却奇迹般,展现出了难得的坚韧与顽强。

日军的强攻下,李宗仁巧妙地利用了,台儿庄复杂的地形。

命令部队以村庄和田野为依托,分散日军的火力集中点,充分利用地方军,对地形的熟悉展开灵活的游击战。

台儿庄外围布满河流与堤坝,这些天然障碍,成为部队反复利用的防线。

日军一旦攻入村庄,便会发现周围,到处是隐蔽的埋伏点。

李宗仁的作战计划,遏制了日军的攻势,更让他们,陷入了消耗战的泥潭。

杂牌军的地方部队,在这场战役中发挥了巨大的作用。

桂军在河堤旁布置伏击圈,打得日军损失惨重;川军驻守的一座小村庄,被围攻三天三夜,最后甚至用石头与日军肉搏。

滇军和东北军在外围阵地交替掩护,令日军每前进一步,都付出极大代价。

中央军的部队,以强硬的火力压制为主,地方军,则以灵活的战术牵制敌人,李宗仁让这些,看似各自为战的部队,融入了同一个整体。

日军不甘失败,开始加强火力支援。

派出了重炮和航空队轰炸台儿庄,城内的建筑几乎被摧毁殆尽。

但李宗仁抓住了,日军后勤补给线拉长的弱点,果断命令部队,对其运输线展开夜袭,彻底切断了日军的粮食,和弹药补给。

面对断粮缺弹的困境,日军士气大跌,而杂牌军在李宗仁的指挥下,斗志越发高昂。

战斗的最后阶段,日军已经显出颓势,台儿庄依然在日军的狂轰滥炸中,摇摇欲坠,李宗仁站在指挥部中,冷静地分析战局。

下令桂军和川军组成突击队,从敌军侧翼发动反攻。

经过几天的激战,日军的防线被击溃,指挥官板垣征四郎,不得不下令撤退,这标志着台儿庄战役的胜利。

台儿庄的天空终于恢复了平静,国军的旗帜,重新飘扬在这座小城上空,李宗仁的名字也因此广为人知。

台儿庄战役的胜利,是国民党军队,少有的以少胜多的战例,这绝不是一个巧合。

战后,许多人不禁问,为什么李宗仁能驾驭这些杂牌军?如果换成其他人,是否也能取得这样的成果?

这就要说到李宗仁的身份与背景,给了他特殊的优势。

他是桂系的将领,出身地方军系,对地方部队的实际情况了如指掌。

无论是川军、滇军,还是西北军、东北军,都能找到与这些部队,相处的方式。

李宗仁不像蒋介石那样,倚重中央军,更不像某些将领,对地方军指手画脚、冷嘲热讽。

更擅长与各方势力周旋,倾听每一位地方将领的意见,在战场上,给予他们充分的信任。

指挥上也非常灵活,李宗仁不刻板地,套用中央军的战法,会根据每支部队的特点,量身定制任务。

例如,把擅长防守的川军,安排在坚守村庄的阵地,把熟悉水网地形的滇军,部署在河堤沿线,把善于偷袭的东北军用作奇兵。

李宗仁明白,打仗靠的不是规矩,而是因地制宜。

还有就是李宗仁的亲和力,与实际行动,赢得了士兵们的心。

与地方将领们谈笑风生,更亲自走进一线,与士兵同吃同住。

台儿庄的很多士兵回忆,在危急的时刻,看到的是一位,不顾危险站在前线指挥的司令官。

台儿庄战役的胜利,有人说,是杂牌军的胜利。

那些看似装备差、纪律松散的地方部队,在李宗仁的手中,成为了抗击日军的中坚力量,这一切充分说明,指挥者的能力和态度,往往能决定战局的成败。

一个优秀的指挥官,需要过硬的军事素养,更需要懂得如何团结人心、整合资源。

这方面,李宗仁无疑是做到了。