公元325年五月,后赵中山公石虎与汉赵中山王刘岳爆发了一场大战。

汉赵皇帝刘曜前来救援却未能成功,最终退回长安。同年六月,石虎俘虏了刘岳,标志着二赵之间围绕洛阳的战争落下帷幕。此后两年,刘曜并未发动任何对外军事行动。

在这段相对平静的时期,刘曜主要完成了两件重要的事情:

其一,调整官职并进行封赏。他任命自己的儿子永安王刘胤为大司马、大单于,并晋封其为南阳王;汝南王刘咸被授予太尉之职,同时兼任录尚书事;上光禄大夫卜泰则升任大司空。此外,刘曜还在渭城(今陕西省咸阳市)为刘胤修建了一座单于台,彰显对其的重视。

其二,涉及皇后的更替问题。到了公元326年二月,刘曜之前因愤怒引发的疾病已经痊愈。然而,就在这个月,他的皇后刘氏却病入膏肓。

临终前,刘曜询问刘皇后有何遗愿。刘皇后泪流满面地说道:“我的叔父刘昶没有子嗣,我自幼由他抚养成人,却始终无法报答他的养育之恩。恳请陛下能够让刘昶家族荣耀显赫。另外,我的另一位叔父刘皑之女刘芳,不仅品德高尚而且容貌出众,希望陛下能将她接入后宫。”

刘曜答应了皇后的请求,不久后刘皇后便撒手人寰。

随后,刘曜兑现承诺,提拔刘昶为侍中、录尚书事,接替游子远担任大司徒;不久又进一步升迁刘昶为太保,同时改任河间王刘述为大司徒。

最后,刘曜将刘芳迎入后宫,并正式册立她为皇后。

公元327年五月,刘曜决定对杨难敌所在的仇池(今甘肃省西和县西)发动军事行动。

早在公元325年三月,杨难敌曾重返仇池,击败并杀害了汉赵守将镇南大将军、益州刺史田崧。这一事件让刘曜怒不可遏,但由于当时局势复杂,他一直未能腾出手来讨伐杨难敌。如今两年多过去,刘曜终于下定决心,准备征服仇池。

为此,刘曜派遣武卫将军刘朗率领三万骑兵前往攻打仇池。

然而,令人意想不到的是,刘朗虽然带着如此庞大的骑兵部队出征,却未能成功攻克仇池,仅掳掠了三千余户百姓便无功而返。这一连串的军事挫折不仅让刘曜颜面尽失,也引发了其他势力的蠢蠢欲动。

就在这一年五月,凉王张骏得知两年前刘曜的军队在洛阳被石勒的军队击败,再加上近期三万骑兵进攻仇池再次失利的消息后,果断采取行动。他宣布废除汉赵所封的“凉王”爵位,重新恢复晋朝授予的官职——大将军、凉州牧。这一举动无疑是对汉赵政权的一次公开挑战。

不仅如此,张骏还迅速组织了一支强大的军队,任命武威郡太守窦涛、金城郡太守张阆、武兴郡太守辛岩、扬烈将军宋辑以及枹罕护军辛晏、将军韩璞等人统率数万兵马,向汉赵控制下的秦州各郡发起猛烈攻击。

消息传到长安,汉赵皇帝刘曜勃然大怒,立即召集群臣于光世殿商议对策。

太子刘熙、大司马南阳王刘胤、太尉汝南王刘咸、太宰刘雅、太傅呼延晏、太保刘昶、大司空卜泰、大司徒河间王刘述等重臣均列席殿前。

面对21岁的张骏公然挑衅汉赵权威的行为,君臣上下无不愤慨。经过一番商议,刘曜最终决定派遣南阳王刘胤与冠军将军呼延那难率领四万步骑兵从长安出发,向西挺进秦州,迎击凉州来犯之敌。

公元327年七月初,刘胤率领四万步骑兵抵达秦州南安郡狄道县(今甘肃省临洮县)的洮水河畔,与凉州枹罕护军辛晏的部队隔河对峙。

辛晏得知汉赵大军压境,自知难以抵挡,急忙派使者前往姑臧(今甘肃省武威市),向凉州牧张骏请求支援。张骏随即命令将军韩璞率部迅速驰援辛晏。

韩璞不敢耽搁,带领部队翻越沃干岭(位于今甘肃省临洮县北部),不久便与辛晏的军队顺利会师。

见到援军到来,辛晏大喜过望,他对韩璞说道:“匈奴赵国的军队长途跋涉而来,必定已经疲惫不堪。如今我们兵力占优,不如速战速决,渡过洮水发起进攻,将敌军击退。韩将军意下如何?”

然而,韩璞却持不同意见,他冷静地分析道:“夏去秋来,此时日月星辰的变化往往预示着不宜轻启战端。而且,自从两赵交锋以来,刘曜最担忧的莫过于襄国的石勒。因此,他的儿子刘胤绝不可能在此与我们长期僵持不下。”

另一边,汉赵南阳王刘胤得知凉州援军已至,也不敢贸然行动。他与冠军将军呼延那难商议对策,说道:“目前双方各拥四万兵马,在洮水两岸对峙,谁都不愿率先渡河进攻,以免陷入半渡而击的险境。然而,长时间的对峙会使粮草供应成为关键问题。据探马来报,辛晏和韩璞的粮道需经过沃干岭。我打算派你率领两千亲御郎,从下游悄悄渡过洮水,绕道潜入沃干岭一带设伏,切断他们的粮草运输线。”

呼延那难领命后立即出发,准备执行这一重要任务。

双方僵持不下,这一局面持续了七十多天,直到公元327年十月。

此时,洮水对岸的辛晏与韩璞因粮草短缺而忧心忡忡,正商讨如何解决运粮问题。

韩璞分析道:“两军对峙,粮草至关重要。如今天气渐冷,刘胤的补给线势必难以为继,再过半月,他必然不攻自破。为了确保我军粮草充足,护军需亲自前往金城郡(今甘肃省兰州市),监督粮草运输。”

于是,辛晏率一支队伍启程前往金城郡督运粮草。

当辛晏押送粮草从金城郡返回狄道,途经沃干岭时,正值黄昏。为尽快抵达洮水大营,辛晏下令连夜穿越沃干岭。

然而,当队伍进入沃干岭时,两侧突然杀声四起,无数敌军冲出。

辛晏一时慌乱,不知敌人虚实,竟弃粮草于不顾,仓皇逃命。次日清晨,冠军将军呼延那难已悄然将这批粮草运送至刘胤的大营。见时机成熟,刘胤立即下令渡过洮水,向韩璞发起进攻。

韩璞接到刘胤渡河来袭的消息,正准备指挥迎战,却见辛晏残部狼狈逃回大营,气喘吁吁地报告:“我们在沃干岭遭遇伏击,粮草全失!如今腹背受敌,该如何是好?”

韩璞听后心中忐忑,急忙下令兵分两路:一路由自己亲自率领,抵御渡河来犯之敌;另一路由护军辛晏带领,赶赴沃干岭防备可能的袭击。

于是,辛晏再次率军赶往沃干岭。

韩璞与辛晏分兵后,兵力有所削弱。军中又盛传敌军分两路进攻,士气低落,已无心迎战。

此时,刘胤与呼延那难率领匈奴军队早已顺利渡过并不算宽广的洮水,直扑韩璞大营。

韩璞军队遭遇惨败,被迫向凉州方向撤退。刘胤下令全力追击,一路追至黄河南岸。韩璞残部拼死北渡黄河,朝着令居(今甘肃省永登县)方向逃窜。

面对汹涌的黄河,刘胤并未停下脚步,而是果断命令部队渡河继续追击。

刘胤军队迅速抵达黄河对岸的令居,与韩璞残部展开激战。韩璞再次失利,损失两万余人。随后,刘胤攻陷令居,并顺势占领振武(今甘肃省永登县西北)。

韩璞孤身逃回姑臧,这一消息令凉州的张骏大为震惊。黄河沿岸的金城郡太守张阆以及早已惊慌失措的辛晏纷纷向刘胤投降。令人遗憾的是,刘胤并未乘胜追击攻打姑臧,而是班师回长安。

张骏此次并未向汉赵称臣纳降,侥幸躲过一劫。

自此,黄河以南地区尽归汉赵所有,汉赵与前凉以黄河为界,形成对峙之势。

东晋王朝自公元317年司马睿建立以来,短短五年间便接连遭遇两次重大内乱,分别是王敦之乱和苏峻祖约之乱,对政权稳定造成了极大冲击。

王敦之乱始于晋元帝永昌元年(322年),终于晋明帝太宁二年(324年)。作为琅琊王氏的权臣,王敦以讨伐刘隗为借口发动叛乱,成功攻占建康并掌控朝局。他不仅自封丞相,还诛杀了周顗等大臣,并从武昌遥控朝廷事务。

然而,这场动乱尚未平息,晋元帝司马睿便因忧愤而去世。继位的晋明帝虽然年轻,却展现出非凡的魄力,在得知王敦图谋篡位后迅速组织反击。

当时王敦因病无法亲自指挥军队,只能由其兄长王含与部将钱凤率军迎战,最终不敌朝廷军队而失败。同年,王敦病逝,叛乱随之平定。

然而,东晋的动荡并未就此结束。晋明帝在位期间积劳成疾,于四年后英年早逝,年仅5岁的司马衍即位,是为晋成帝。由于皇帝年幼,朝政由王导与庾亮共同主持。

咸和二年(327年),历阳内史苏峻因不满庾亮试图削减其兵权,联合寿春的祖约起兵反叛,史称“苏峻祖约之乱”。

苏峻与祖约联手进攻建康,次年成功攻陷京城并掌控朝政。苏峻自任骠骑大将军、录尚书事,祖约则被任命为侍中、太尉、尚书令。

面对严峻局势,庾亮联合江州刺史温峤推举征西大将军陶侃为盟主,组建联军反抗苏峻。

与此同时,三吴地区也爆发了义兵起义。经过艰苦奋战,苏峻在咸和三年(328年)阵亡,其残余势力在次年被彻底消灭,苏峻祖约之乱至此告一段落。

这两次内乱严重削弱了东晋的国力,但也促使朝廷加强内部整合,为后续政权的稳定奠定了基础。

公元328年初,东晋正陷入苏峻之乱的动荡时期,而后赵政权的石勒则开始谋划对东晋荆州南阳郡(今河南南阳)和扬州淮南郡(今安徽寿县)发动军事行动。

在这场针对荆州的战事中,一位备受石勒器重的养子崭露头角,他便是石堪。虽然关于石堪早年的经历鲜有记载,但史书简要提到他的本名为田堪,因屡立战功而被石勒收为养子。

提及石堪,不得不提石勒的几位养子。石勒对石生、石聪、石堪等人极为信任与倚重,这种重视程度仅次于他的侄儿石虎。然而,石虎对此心存芥蒂,认为这些外姓义子在地位上似乎与自己平起平坐,因而怀有嫉妒之心。

实际上,在石勒心中,石虎的地位始终不可撼动。石勒不仅将众多重要战役交由石虎负责,甚至那些更大规模、更具战略意义的战事也多由石虎主导。相比之下,非石姓将领出征的机会逐渐减少。

话说回来,自公元325年夏季石聪击败李矩后,后赵的势力范围已扩展至豫州襄城郡(今河南襄城),并与荆州南阳郡接壤。

到了公元328年四月,石堪率部进攻南阳郡,意图深入东晋荆州腹地。与石堪一同参与此次攻伐的还有石勒的恩人郭敬,这位故交早在十五年前于上白(今河北威县东南)相遇时便结下了深厚的情谊。

东晋时期,南阳郡太守王国正驻守宛城(今河南省南阳市宛城区),而南阳都尉董幼则率部分兵马前往荆州襄阳郡(今湖北省襄阳市)进行协防。

当时,王国选择坚守宛城等待董幼的援军。

然而,石堪率领部队将宛城团团围住,并派遣郭敬带领一支队伍向南防御董幼的到来。

数日之后,由于董幼的援兵迟迟未到,王国意识到难以长久坚守,于是主动出城向石堪投降,献出整个南阳郡归附后赵。

又过了几天,董幼带着从襄阳郡赶来的一部分兵马抵达南阳,但已无力回天。此时,王国早已投降石堪,宛城也被后赵占领。

面对这一局势,董幼决定不再攻打宛城,转而向石堪投降。

不久之后,襄国的使者来到南阳,传达了后赵王石勒的旨意:石堪与郭敬需分兵两路,石堪率领一支部队向东行进八百里至寿春,协助石聪攻打祖约;而郭敬则留守南阳,伺机图谋襄阳。

随后,石勒再次下达命令,任命郭敬为荆州监军,董幼为南蛮校尉。从此,以南阳为战略据点,以襄阳为突破口,进攻荆州的任务正式交给了石勒的老部下郭敬,这便是后来的故事。

石聪击败祖约攻占寿春,河东之战,刘曜击败石虎

石聪击败祖约攻占寿春,河东之战,刘曜击败石虎东晋时期,驻扎在扬州淮南郡寿春(今安徽寿县)的祖约,对朝廷始终心怀不满。这种情绪并非无端而起,而是源于一系列复杂的政治和军事事件。

早在王敦之乱期间,祖约曾率军驱逐了王敦任命的淮南太守任台,凭借这一战功,他被封为五等侯,并晋升为镇西将军,奉命驻守寿春,成为东晋北部边疆的重要屏障。然而,在祖约看来,自己的名望与资历并不逊色于他人,却未能获得明帝临终前的托孤重任,这让他内心颇为不甘。

不仅如此,祖约还多次向朝廷上书,请求开府建衙,以提升自己的地位和权力,但这些请求始终未获批准。这一系列挫折逐渐加深了他对朝廷的怨愤。

到了公元326年十一月,后赵汲郡内史石聪率军进攻寿春。面对强敌,祖约紧急上表求援,但朝廷并未派遣援军。虽然石聪最终撤退,但随后朝廷竟计划通过淹没涂塘来防御后赵军队南下。这一举措让祖约深感自己被朝廷抛弃,从而对朝廷的积怨愈发加深。

时间推移到公元327年,苏峻发动叛乱,试图颠覆东晋政权。在此关键时刻,苏峻派人联络祖约,希望与其联合。

早已对朝廷失望至极的祖约欣然应允,随即派遣其侄子祖涣(祖逖之子)以及女婿、时任淮南太守的许柳率军南下,参与叛乱。

值得一提的是,祖逖的妻子正是许柳的姐姐,这一家族关系使得整个事件更加扑朔迷离。

然而,许柳本人其实并不支持此次叛乱,他曾极力劝阻祖约,但未能改变祖约的决心。结果,苏峻成功攻陷东晋都城建康(今江苏南京),并重新任命祖约为侍中、太尉、尚书令,给予其极高的官职和权力。这一切似乎都在证明,祖约的选择虽出于私怨,却也彻底改变了他在历史中的命运轨迹。

公元328年六月末,石堪与石聪的部队在淮河岸边会师,与祖约驻守的寿春仅隔一条河。此时,由于祖约分兵南下支援苏峻,寿春的防御力量已被削弱。

得知后赵派遣石聪和石堪联合进攻的消息,祖约的部下十分恐慌。

许多将领甚至暗中派使者渡过淮河向石聪和石堪投降。其中,陈光便是典型的例子。

陈光认为,祖约分兵南下且正与朝廷军队激战,寿春的守军根本无法抵御后赵的强大攻势。他判断寿春难以守住,若继续抵抗只会造成更大的伤亡。于是,他秘密派人渡河,与石聪取得联系,表示愿意在石聪和石堪渡河时充当内应,并承诺擒拿祖约。

正值盛夏,淮河水域宽广,渡河并非易事。而寿春作为战国时期楚国的都城,城墙坚固,攻城难度极高。

然而,石聪和石堪得到了陈光的支持,决定抓住机会,在夜间悄悄渡河,计划于次日清晨对寿春发动攻击。

祖约原本以为凭借寿春坚固的城墙和淮河天险,石聪和石堪不可能得手。但他并不知道,淮河沿线的守将大多已暗中归顺石聪。因此,当石聪和石堪渡河时,几乎未遇到有效抵抗。

在石聪与石堪率军渡河之际,陈光已迅速带领部队攻入寿春城内。他亲率十余名精锐直扑祖约府邸,顿时让府内陷入一片混乱。

陈光眼尖地发现祖约混迹于人群中试图逃窜,于是紧随其后,一路猛追,最终成功将祖约擒获。

此时,石聪与石堪的军队也全部渡过淮河,顺利进入寿春城。由于祖约的守将大多早已投降,因此城内并未爆发激烈的战斗。时间正值七月。

陈光押解着祖约来到石聪和石堪面前,二人见状大喜,当即决定审问祖约。然而,令人意想不到的是,被擒之人突然高声喊道:“你们认错人了!我并非祖约,我叫阎秃,只是因为长相酷似祖约才被误抓。”

听到这话,陈光仔细端详一番,发现自己确实可能弄错了对象,不禁怒火中烧,拔刀就想斩杀阎秃。

石聪急忙拦住陈光,说道:“陈将军且慢动手,先让我问问祖约的下落。”随后,他转向阎秃质问道:“祖约究竟去了哪里?”

阎秃回答说:“祖约趁乱翻墙逃脱,现在已经投奔历阳郡(今安徽省和县)了。”

石聪听后勃然大怒:“就是因为你的外貌太像祖约,才给了他逃脱的机会,这种人绝不能留!”随即命令手下处死了阎秃。

之后,石聪与石堪不仅占领了寿春城,还掳掠了两万多户百姓,携带着他们北归。

随着石堪与郭敬成功攻占南阳郡(今河南南阳),以及石聪、石堪对淮南郡的突破,后赵的势力范围已越过淮河,深入荆州与扬州腹地。至此,后赵已完全掌控幽、并、冀、青、兖、豫、徐七州,同时占据了司州大部分地区,仅剩弘农(今河南灵宝)与河东(今山西运城)两郡仍处于汉赵控制之下。

在此局势下,后赵王石勒决定暂缓对东晋的军事行动,转而集中力量对付汉赵,意图彻底吞并司州。然而,由于史料记载的匮乏,我们无法确切了解石勒这一决策的具体细节,也无法还原当时君臣商讨的场景。

但可以推测的是,石勒很可能在建德殿召集众臣,包括中山公石虎、左长史郭敖、右长史程遐、左司马夔安、右司马郭殷等重臣齐聚一堂,共同商议这一重大战略调整。

从当时的局势来看,东晋内部正深陷苏峻之乱,内外交困,本是石勒乘胜追击、直捣东晋都城建康的大好时机。

即便无法攻克建康,也可以选择以长江为界,与东晋形成南北对峙的局面。

然而,石勒却放弃了这一良机,转而将目标锁定在汉赵占据的河东郡。

令人疑惑的是,此时汉赵并未主动挑衅后赵,为何石勒会选择先发制人?

尽管后赵此前已多次向汉赵发起挑战,但石勒显然明白,攻打河东意味着直接触碰汉赵的核心利益,势必将引发新一轮激烈的“二赵之战”。或许,在石勒的战略构想中,他更倾向于优先解决汉赵这个强劲对手,以消除北方的威胁,从而为日后全面进攻东晋铺平道路。这种选择虽充满风险,但也体现了石勒作为一代雄主的长远眼光与战略布局。

石勒意识到攻打河东将不可避免地引发与赵国之间的一场大战,因此在主将人选上显得格外慎重。

对于这样一场关键性的战役,他并未如刘曜一般御驾亲征,而是再度委派中山公石虎为主帅,并赋予其四万精锐兵力。同时,石勒还特意为石虎配备了得力助手——石虎的养子、将兵都尉石瞻。

公元328年七月底,石虎率领大军抵达洛阳,与石瞻顺利会师。随后,他们迅速北渡黄河,穿过太行八陉之一的轵关陉(位于今河南省济源市东轵城镇),翻越太行山脉,向西挺进,直逼河东郡。

一路上,石虎与石瞻所向披靡,势如破竹,沿途五十余县望风而降。石虎一路推进至蒲阪(今山西省永济市),成功完成了对整个河东郡的占领。

这一消息很快传到了长安,汉赵皇帝刘曜闻讯勃然大怒。他深知近年来石勒四处征战,疆域不断扩大,如今已占据近八个州的土地。相较之下,刘曜的主要领地仅限于雍州和秦州,实力差距愈发明显。

自公元319年初与石勒决裂以来,十年间刘曜虽然新增了秦州作为领土,但却失去了司州的河南郡(今河南省洛阳市)。更令他头疼的是,秦州内部仍有氐王杨难敌尚未完全平定,而凉州虽部分归附,但张骏却始终不肯臣服。

刘曜原本以为这些年石勒边将的挑衅不过是边境摩擦,未曾料到对方竟有争夺天下的野心。尽管他还记得当年与石勒在重门结下的盟约,但石虎对河东的占领不得不让他重新审视石勒的真实意图。

面对这一局势,刘曜必须尽快制定应对之策,以捍卫自己的霸业。

刘曜再次做出了御驾亲征的决定。当时汉赵国内并不缺乏能臣猛将,例如太子刘熙、大司马南阳王刘胤、太尉汝南王刘咸、太宰刘雅、太傅呼延晏、太保刘昶、大司空卜泰以及大司徒河间王刘述等。特别是刘胤,在前一年与前凉的交战中取得了显著的战绩。

然而,这次刘曜并没有派遣刘胤前往河东对抗石虎。他的战略部署如下:命令大司徒刘述召集氐族和羌族的兵马驻守秦州,以防范凉州的张骏和仇池的杨难敌;太子刘熙与大司马刘胤留守长安;而刘曜则亲自率领精锐部队从水路出发,前往蒲阪攻打石虎。

十天后,刘曜率领大军在卫关(今陕西省潼关县)完成集结,随后北渡黄河进入河东郡,距离蒲阪不到百里。

后赵的中山公石虎得知汉赵皇帝刘曜亲自率军来犯,开始感到恐慌,并决定向东撤退。刘曜的部队在渡河当天便抵达蒲阪,发现石虎已经向东撤退,于是下令全力追击。

次日,正值八月,刘曜的部队终于在高候(今山西省夏县)追上了石虎。

石虎意识到已无路可退,只好下令迎战。

双方在高候展开激战,经过数个时辰的厮杀,石虎的部队损失惨重,战死的士兵尸横二百余里。将兵都尉石瞻虽英勇无比,连续作战数小时,最终因体力透支而阵亡。

石瞻临终之际,石虎就在他身边。石虎深知已无力回天,便询问石瞻有何遗言。

石瞻说道:“我深知自己命不久矣,我的儿子石闵如今才几岁,请义父务必好好照顾他。”话音刚落,石瞻便撒手人寰。

石虎听后悲痛万分,同时也感到一阵恐慌。他当即放弃辎重,向东一路奔逃至朝歌(今河南省淇县)。刘曜的军队大获全胜,缴获了石虎数以万计的辎重物资。

然而,刘曜并未继续向东追击石虎,而是下令南下,从河东郡的大阳县(今山西省平陆县)渡过黄河,直逼弘农郡。

渡河之后,刘曜的部队迅速向洛阳推进。仅仅两日,刘曜的大军便抵达洛阳城下。此时,后赵驻守洛阳的将领石生得知中山公石虎在河东惨败的消息,心中充满了恐惧。

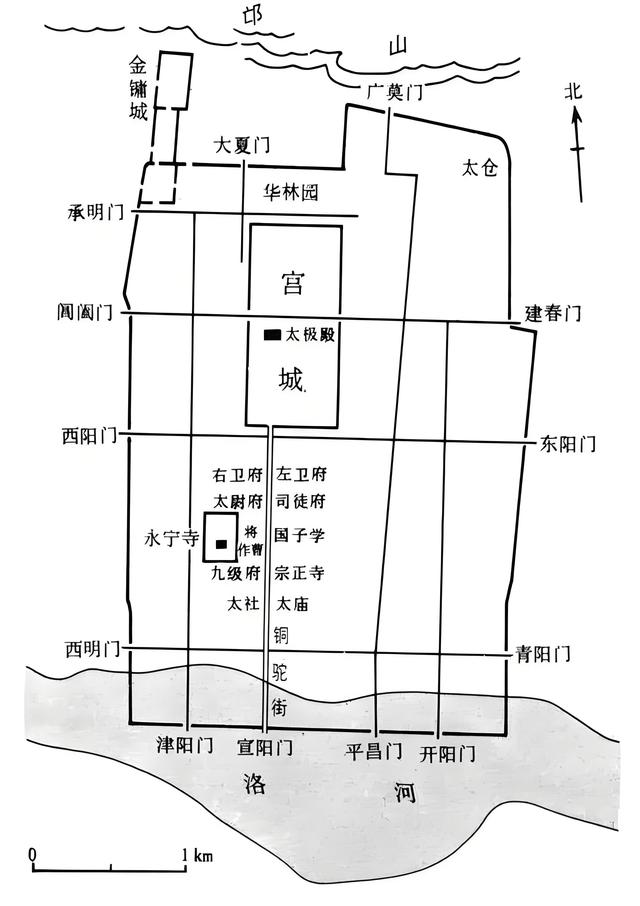

石生意识到洛阳城难以坚守,于是决定退守城西北的金墉城来抵御刘曜的进攻。金墉城地势险要、防御坚固,尽管刘曜兵力众多,却一时难以攻破。

为尽快拿下金墉城,刘曜下令掘开千金堨,引洛河水灌入城中。与此同时,他还分出一支兵马,分别攻打后赵的河内郡(今河南省沁阳市)和汲郡(今河南省卫辉市)。

在此形势下,后赵荥阳郡(今河南省荥阳市)太守尹矩与野王郡(今河南省沁阳市)太守张进相继投降汉赵政权。

公元328年八月,石虎在河东战败,石生被围困于金墉城,多个郡县向汉赵投降,这一消息迅速传到了襄国。襄国朝野为之震动。

然而,据史书记载,后赵王石勒直到同年十一月才召集众臣商议对策。从八月到十一月,整整三个月的时间,显然不是探马传递消息所需的时间。

如果战报早已抵达襄国,石勒不可能拖延三个月才开始谋划应对之策。要知道,在这三个月中,金墉城中的石生要么已被困死,要么已因粮草耗尽而投降。

按照史书记载,二赵之间的决战确实发生在冬季,因此最有可能的情况是,刘曜与石虎的河东之战并非发生在七八月间,或者刘曜围攻洛阳石生的时间点应稍晚一些。

此外,根据史书描述,当刘曜进入河东郡后,石虎竟然惊慌失措,选择向东撤退,这一行为似乎与石虎一贯的个性不符。

要知道,三年前的洛阳之战中,石虎并未表现出对刘曜的畏惧,反倒是刘曜曾两次因夜惊而撤回长安。因此,这些细节可能暗示着史书记载存在时间上的错位或事实上的偏差。