摘要

在短视频刷屏、表情包狂欢的时代,人们对艺术的认知正陷入前所未有的混乱:有人觉得看不懂的就是艺术,有人认定艺术就是天价拍卖品,还有人认为AI绘画将终结人类艺术。本文通过田野调查、案例剖析与认知心理学视角,揭开当代社会对艺术的六大误解,用生活化的语言重新诠释艺术本质,揭示艺术与普通人之间最真实的连接方式。

一、全民艺术认知现状调查

在街头随机采访中,我们收集到以下典型观点:

艺术就是博物馆里那些老古董,和我点外卖有什么关系?(外卖员小李)

我家孩子学画画就是为了考级加分,反正成不了艺术家。(家长王女士)

现在那些当代艺术不就是把废品堆成山?我上我也行!(程序员张先生)

这些声音折射出当代艺术传播的三个困境:精英化认知壁垒、功利化价值判断、娱乐化解构倾向。当我们打开社交媒体,更会发现#看不懂的艺术#话题阅读量高达3.2亿次,评论区充斥着"皇帝的新衣"式嘲讽。

二、六个必须打破的认知误区

误区1:艺术=美术=绘画雕塑?

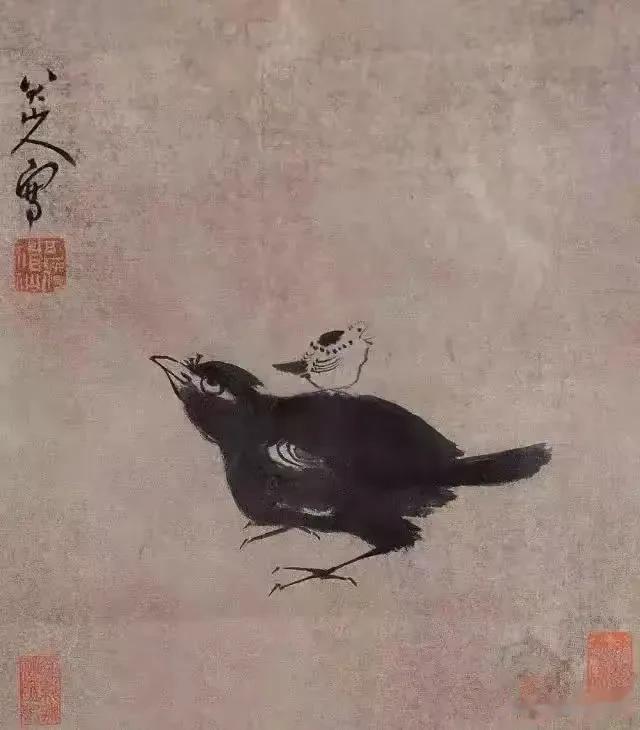

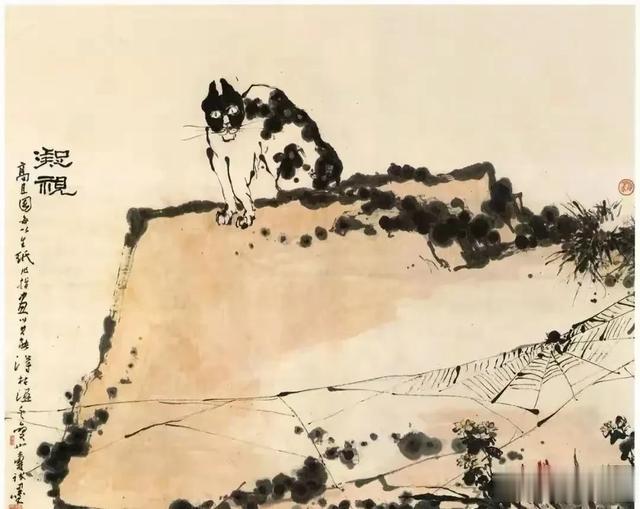

真相:艺术是棵大树,美术只是其中一个枝丫。美术(Fine Arts)特指视觉艺术形式,而艺术(Art)包含文学、音乐、戏剧等所有创造性表达。就像手机不只是通话工具,现代艺术早已突破画框:徐冰的《天书》用伪汉字装置追问文明本质,蔡国强的火药爆破艺术在天空书写诗意,这些都是超越传统美术范畴的艺术实践。

误区2:艺术必须"有用"?

真相:要求艺术直接产生实用价值,就像责怪彩虹不能当桥走。敦煌壁画不是古代PPT模板,梵高的《星空》也不是天文图谱。艺术的"无用之用"恰是其最大价值:疫情期间,意大利阳台音乐会抚慰人心;《觉醒年代》美术设计让历史人物"活"过来,这些都在证明艺术是精神的维他命。

误区3:看不懂的才是高级艺术?

真相:艺术理解不该是解码游戏。毕加索说:"艺术是去除生活尘埃的利器。"当我们在草间弥生的波点中看见宇宙,在故宫文创里触摸历史温度,这种感受无需专业术语包装。艺术的终极密码不是艰深晦涩,而是能否触发情感共鸣。

误区4:艺术创作是天才专利?

真相:重庆黄桷坪的涂鸦街由居民与艺术家共创,北京皮村打工者用诗歌记录城市漂泊。艺术从不是少数人的特权,短视频平台上3000万条#我的艺术日常#话题视频,证明人人都有艺术表达的权利与能力。

误区5:数字技术将杀死传统艺术?

真相:AI绘画与敦煌壁画修复正在上演"科技与艺术的双人舞"。故宫《千里江山图》通过3D动画"活"起来,游戏《原神》里的璃月建筑融合传统水墨美学,新技术反而让古老艺术焕发新生。

误区6:艺术鉴赏需要专业训练?

真相:好的艺术自带"翻译器"。当你在《清明上河图》里找到宋朝外卖小哥,在《戴珍珠耳环的少女》眼神中看到自己的职场疲惫,这种跨越时空的会心一笑,就是最本真的艺术体验。

三、艺术认知偏差背后的社会病灶

1. 快餐文化下的认知惰性

当人们习惯15秒获取信息,对需要静心体悟的艺术便失去耐心。调查显示,90后观众在美术馆单件作品前平均停留时间仅27秒,导致大量符号化误读。

2. 消费主义的价值扭曲

天价拍卖新闻制造"艺术=奢侈品"的假象,某明星结婚照拍卖4.8亿的闹剧,更强化了艺术投资的投机属性。

3. 教育体系的功利导向

美术课变成"副科中的副科",艺术特长生制度异化为升学捷径,导致全民艺术素养发育不良。

四、重建艺术认知的四个生活化路径

1. 从"神坛"到"餐桌":发现日常之美

观察早餐咖啡的拉花漩涡,记录阳台多肉的光影变化,这些生活片段的审美捕捉,都是艺术思维的萌芽。日本"便当艺术"、中国"水果雕花",证明艺术从未远离人间烟火。

2. 从"观看"到"体验":打破创作神秘感

参加社区陶艺工作坊,用手机APP制作电子诗集,甚至只是重组微信表情包创作新叙事。深圳大芬村的经验证明:当普通人拿起画笔,艺术就回到了它诞生的地方。

3. 从"标准答案"到"个性解读"

- 面对同一幅蒙娜丽莎:历史学家看到文艺复兴,医生诊断面瘫症状,程序员研究黄金分割算法。所有解读都有其合理性,艺术的魅力正在于这种开放性的对话。

4. 从"孤岛"到"网络":构建共享艺术圈

成都"巷子里"艺术计划将老社区变成露天美术馆,上海"艺术24小时"活动让市民夜游画廊。当艺术空间融入生活半径,审美体验就成为城市呼吸的一部分。

五、艺术认知革命的当代价值

1. 社会减压阀

广州城中村的"镜屋计划"用艺术装置改善社区环境,证明艺术可以化解社会焦虑。当打工人在地铁站看到自己的剪影成为艺术展品,这种认同感胜过千言万语。

2. 创新催化剂

华为设计师从《富春山居图》获取手机界面灵感,比亚迪"龙颜设计"融合青铜器纹样。艺术思维正在成为科技创新的秘密武器。

3. 文化身份证

"唐宫夜宴"舞蹈让00后爱上传统文化,"只此青绿"巡演场场爆满。当艺术找到现代表达,文化自信便自然生长。

结语

艺术不是悬在云端的谜题,而是流淌在生活血管里的血液。它可能藏在妈妈织毛衣的配色里,在爷爷修补陶罐的手势中,在我们发朋友圈时精心挑选的滤镜上。当我们停止用"懂不懂"来衡量艺术,转而问自己"有没有被触动",艺术就完成了它最本质的使命——让每个普通人都能诗意地栖居在大地上。

正如街头采访结束时,保洁阿姨说出的金句:"艺术啊,就是给日子镶金边的手艺。"这或许是对艺术最朴素的真理:它不负责让我们飞黄腾达,但能让平凡生活闪闪发光。