小李和小王夫妻俩最近烦恼不断。

结婚两年,本以为会像老一辈一样顺理成章地组建属于自己的小家庭,可各种压力裹挟下,他们迟迟没敢踏出下一步。

本该充满期待的周末早晨,二人却迎来了另一场“战争”。

小李硬着头皮问:“听说这次政府补贴能给16万,要不要考虑生个孩子?

”小王无奈地撇撇嘴,“16万是一次性的,可生活可是一辈子的呀。

”这样简单的对话,揭示了无数家庭面临的困扰。

新生儿数量为何持续走低?

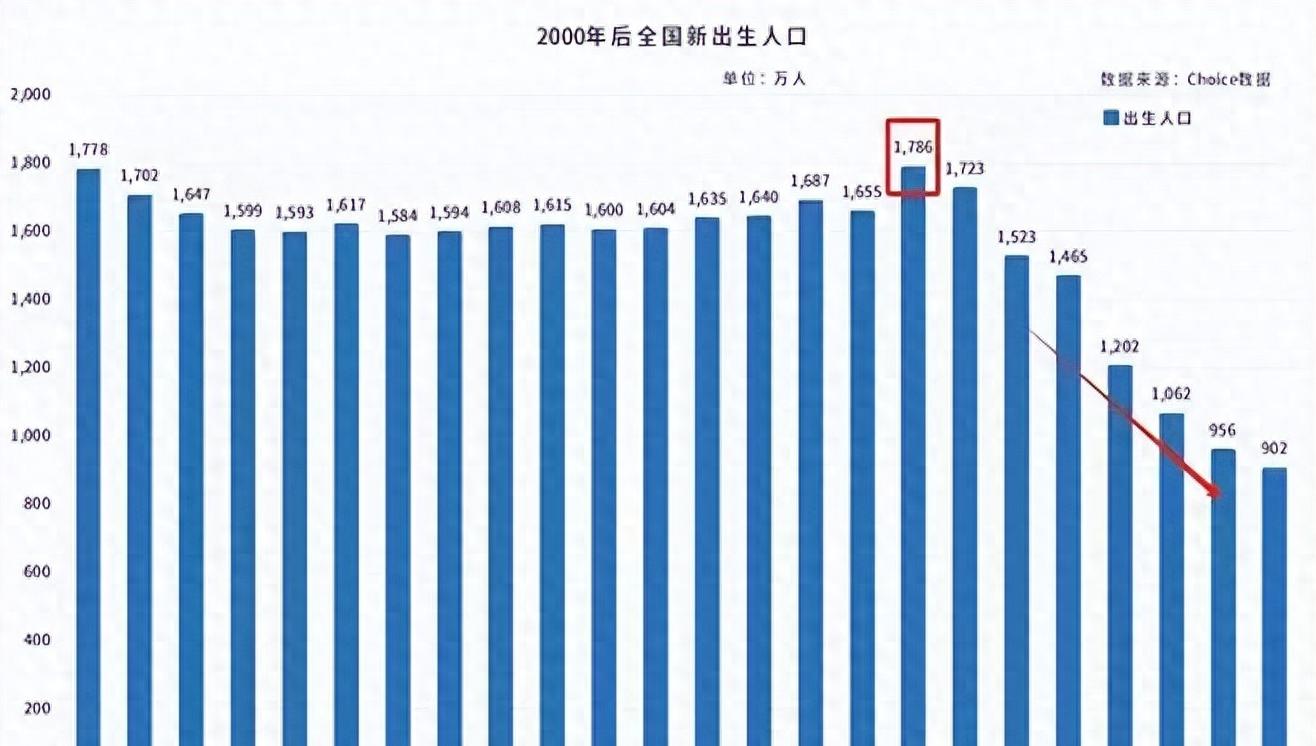

据统计,我国新生儿数量在过去几年持续下降。

今年的数据更是令人担忧。

那究竟是什么让本该诞生在这个世界的小生命们迟到呢?

经济压力绝对是首要因素。

抚养孩子从奶粉到教育,都是一笔不小的开支。

不少年轻人对未来的职场感到不安,加上二三十岁本来就是人生打拼期,职业和自我发展成为了许多人心里更重要的事情。

生育这个选项,就容易被一再搁置。

政府补贴措施能否见效?

听到16万的育儿补贴,相信很多人和小李一样有些心动——毕竟钱是实实在在的。

政府出台这样的政策,用意在于缓解家庭的育儿经济负担。

但问题是,这16万能不能真正激励那些还在观望的人呢?

业内人士分析,直接补贴当然能立即看见效果,但从长远来看,提高生育率还需要一整套长效机制,比如完善的育儿和教育支持。

当下走一步算一步,只能期待政策进一步完善。

就业压力与职场内卷的影响再看看职场的现状吧。

如今每年高校毕业生人数节节攀升,逼近百万人。

许多人迎来“毕业即失业”的尴尬局面。

职场竞争激烈,内卷严重,30岁前升职加薪成了职场标配,加班成常态,更别提生孩子。

中年危机更是让人心生顾虑,35岁职业“拦路虎”,让不少人对未来充满焦虑。

那这样看来,不生孩子就成了一种“理性”的选择。

根本问题该如何解决?

大家心里其实明白,光有补贴不能够一劳永逸。

很多年轻人和家庭希望能看到更完善的支持体系。

比如,更多的育儿假期、更灵活的工作安排,甚至是优质的育儿公共服务。

其实我们更需要思考的是,如何去掉那些让人生育顾虑的“杂草”,像小王和小李这些年轻夫妇,到底需要社会提供怎样的环境,才能更安心地带孩子走未来的路。

我们还是要回到小李和小王的家中——这对夫妻,虽未下定决心,但至少在这个周末,他们认真思考了有关未来的种种可能。

这不仅是关于一个家庭如何选择的重要决定,也是所有以不安姿态面对未来的年轻人的共同问题。

正如本文开头那段对话所揭示的,仅凭一时的补贴,无法从根本上解决生育率持续走低的问题。

我们需要的是更全面、长期、有效的政策支持,让每个家庭在不久的将来,不仅仅是在口袋里掂量数字,而是能在内心获得更多的安全感和幸福感。

也许不远的将来,小李和小王会为我们讲述一个全新的故事——一个关于共度未来的决定。