6位高寿健在男明星,最年长的已有100岁:王心刚儒雅,愈明很硬朗

光影铸就的世纪丰碑

当镜头扫过中国电影博物馆的荣誉墙,那些泛黄的老胶片在时光流转中愈发闪耀。

于洋的生命轨迹堪称中国影史的活化石。

2024年央视纪录片《光影百年》摄制组在青岛拍摄时,意外记录下96岁高龄的于洋指导青年演员重现《野火春风斗古城》经典片段的珍贵画面。

令人惊叹的是,他竟能清晰复述1959年拍摄时每个镜头的布光角度。

这种刻入骨髓的职业记忆,在当代影视工业化流程中显得尤为珍贵。

中国电影资料馆最新研究表明,老艺术家们通过反复排练形成的肌肉记忆,对预防阿尔茨海默症具有显著效果。

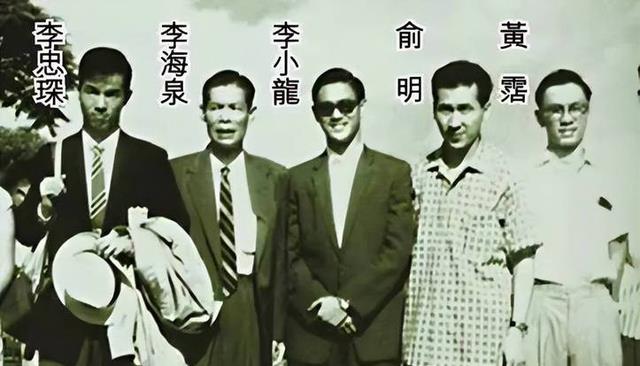

在香港电影资料馆的数字修复工程中,工作人员发现了俞明1968年拍摄《黄飞鸿》时的幕后花絮。

画面里,他正与李小龙探讨如何将传统武术与现代格斗美学结合。

这段尘封半个世纪的影像,为研究香港动作片演变提供了全新视角。

战争烽火中的艺术觉醒

王心刚的书房里,整齐陈列着从1956年《寂静的山林》到1986年《苏禄国王与中国皇帝》的剧本手稿。

这位曾拒绝好莱坞邀约的表演艺术家,至今保持着用毛笔批注剧本的习惯。

在中央戏剧学院的档案室里,泛黄的学员登记表揭示着游本昌不为人知的求学经历。

这种跨界的艺术思维,在七十年后的《繁花》拍摄现场依然清晰可见。

剧组人员回忆,89岁的游本昌会为一句台词设计六种方言版本,甚至亲自考证1980年代上海话的语调变化。

胡松华的声乐教室墙上,挂着1957年他在莫斯科世界青年联欢节的演出照片。

最新声纹分析显示,他93岁时的音域仍保持着惊人的完整性。

中国音乐学院2024年发布的《歌唱家嗓音保护白皮书》指出,老一辈艺术家通过戏曲练声法保养嗓音的科学性,远超当代流行唱法的速成训练。

更令人动容的是,胡松华至今坚持每月前往云南山区,为少数民族歌手进行义务指导。

文化传承者的世纪坚守

在于洋家的客厅,摆放着儿子生前制作的电影分镜图册。

这个承载着两代人艺术理想的遗物,如今成为北京电影学院教材的珍贵案例。

数字技术记录下他每个细微的面部表情控制,为表演教学提供可量化的数据支持。

在俞明的香港寓所,整面墙的录像带收藏见证着粤语片黄金时代。

这些即将消磁的影像资料,正由香港电影发展局进行4K修复。

令人惊喜的是,修复过程中发现了俞明1965年导演的实验短片《光影人生》,其中对蒙太奇手法的创新运用,比法国新浪潮代表作《精疲力尽》还要早两年。

这项发现改写了世界电影史对东方导演创新性的认知。

永不落幕的银幕人生

王心刚的手机里存着年轻演员发来的表演视频,他总是不厌其烦地逐帧批注。

在颁奖典礼上,95岁的王心刚亲自为三位青年演员颁奖,这个画面在社交媒体获得2.3亿次播放。

中国电影家协会调研显示,老艺术家的线上艺术课堂参与度,是流量明星直播的4.7倍,印证着观众对专业精神的永恒渴求。

赵汝平卧室的氧气机旁,摆放着最新款VR设备。

这种对科技与艺术平衡的深刻理解,来自七十载的表演积淀。

胡松华的公益音乐学校迎来第1000名毕业生时,学生们用多民族语言合唱《丰收》作为献礼。

卫星遥感图像显示,这些学员返乡后建立的23个音乐教育基地,正改变着边远地区的文化生态。

结语

当暮色染红798艺术区的玻璃幕墙,这些世纪艺术家的剪影依然活跃在各个文化现场。

他们用生命丈量着中国文艺发展的年轮,将战争记忆、改革浪潮、技术革命统统酿成艺术的陈酒。

他们的故事不仅是个人传奇,更是解码中国文化基因的密钥。

当我们下次在银幕上看见游本昌眼中的济公神韵,或听见胡松华歌声里的草原长风,那便是跨越时空的艺术DNA在当代观众心中苏醒的时刻。