“连长,这喀秋莎火箭炮的威力真是惊人啊!”志愿军战士们跟着指导员冲向美军阵地,眼前的场景让久经沙场的老兵都倒吸一口凉气。原本白天还能看到绿意的高地,此刻已被熊熊大火吞噬,火光将四周焦黑的土地、坍塌的防御工事以及横七竖八的美军尸体照得通亮。

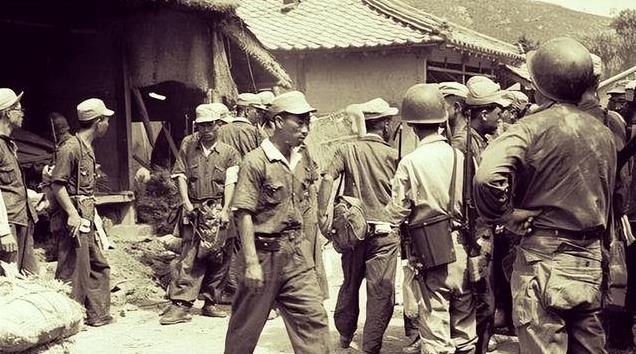

"没错,也让美国佬见识了咱们的厉害。"指导员扫视了一圈,催促道:"别傻站着,赶紧动起来!""明白!"众人迅速分成小队散开,谨慎地观察四周。他们清理了这片美军阵地,把还能用的装备和武器都收集了起来。战场上,美军部队几乎全军覆没。清扫时,只发现两名幸存者,自然被俘获。这两个美军士兵被发现时仍然处于昏迷状态。喀秋莎火箭炮的火力实在太强,尽管他们侥幸躲过了弹片和爆炸的直接伤害,但强烈的冲击波还是把他们震晕了。

两名美国士兵在战俘营中苏醒,面对眼前的志愿军战士,他们惊恐地喊道:“你们疯了吗?居然对我们使用核武器!”这一幕令志愿军战士既无奈又好笑。李奇微接到前线消息时,心里不由得一紧。他并非震惊于喀秋莎的火力,真正让他意外的是——志愿军竟然拥有了能与美军炮火抗衡的装备。

以往,美军总是凭借强大的火力对志愿军阵地进行无差别轰炸,士兵们只需等待炮火停歇后发起冲锋。他们何曾体验过被对手轰炸的滋味?那天,李奇微正打算前往前线巡查。他坐在快速行驶的吉普车里,一边琢磨着如何应对火力增强的志愿军,突然前方传来一阵发动机的轰鸣声。

轰鸣声由远及近,仿佛一支重型车队正朝这边疾驰。李奇微一抬头,发现前方排着长长的车队,卡车、吉普车,各式各样的车辆挤满了韩国士兵。这些士兵的脸上,有的满是疲惫,有的充满恐惧,但他们的神情都传达出同一个信号:“我可不想再去那鬼地方打仗了!”他挥了挥手,语气里满是疲惫和厌倦。那地方对他来说,已经成了噩梦的代名词,他只想离得远远的,再也不愿回头。

战场就在眼前,志愿军凭借喀秋莎火箭炮的威力,已将“联合国军”打得溃不成军。李奇微见状,立刻以强硬的口气喝令韩国士兵重返前线。然而,那些司机对他的命令置若罔闻,驾驶着车辆从他的吉普车旁疾驰而过,丝毫没有停下的意思。这些韩国士兵或许在战场上表现平平,但要说逃跑的速度,那可真是一流。

这款威力惊人的喀秋莎火箭炮,正是苏联制造的明星武器。在上甘岭那场激烈的战斗中,它展现出了惊人的战斗力。志愿军炮兵21师209团的战士们熟练地操控着这些火炮,他们的英勇表现赢得了战后的嘉奖与表彰。

1952年10月14日天还没亮,美军就集结兵力,向五圣山前的597.9和537.7高地发起了猛攻。他们想靠这一仗结束朝鲜战争,所以下了血本:300多门大炮、40架战机、100多辆坦克……几乎把当时最先进的武器装备都用上了。

战斗打响后的头几天,士兵们大部分时间都只能躲在掩体里。美军轰炸机持续不断地对他们驻守的山头进行轰炸。即便是躲在地下工事里,也未必能幸免于难——爆炸产生的巨大冲击波常常直接穿透地面,不少士兵因此丧生。秦基伟军长正全神贯注地分析着战况,内心焦灼不安。

当前战局下,敌军投入了前所未有的火力,志愿军要想取胜,必须充分发挥智慧和毅力。秦基伟观察到,敌人并未选择适合坦克作战的平原地区,而是集中火力猛攻我方阵地,这显然是想利用我军的薄弱环节进行突破。

敌人妄图用猛攻击溃我们,我们就要咬牙扛住这波猛攻,然后以迅雷不及掩耳之势狠狠还击!那天夜里,秦基伟拨通了志愿军副司令员洪学智的电话,向他详细汇报了上甘岭和狙击手岭的战士们所面临的严峻形势。洪学智毫不犹豫地回应道:“老秦,你们需要什么尽管提,我一定全力支持!”

洪学智心急如焚,美军明显摆出了要大举轰炸的阵势,上甘岭的战友们如果得不到援助,情况将十分危急!"能不能给我些炮用用?"秦基伟问道。“炮?什么炮?”他疑惑地反问,显然对这个词感到陌生。“喀秋莎!”这声呼唤,仿佛带着岁月的痕迹,唤起了人们对那个时代的回忆。这个名字,不仅仅是一个简单的称呼,它承载着历史的重量,是那个时代人们心中共同的记忆。每当这个名字被提起,人们的心中便会涌起一股暖流,仿佛回到了那个充满激情与梦想的年代。喀秋莎,这个名字,是那个时代的象征,是人们对美好生活的向往与追求。它不仅仅是一个名字,更是一种精神,一种力量,激励着人们不断前行,追求更加美好的未来。喀秋莎火箭炮是苏联沃罗涅日共产国际工厂的杰作。它装备了8个发射架,每个架子能搭载两枚火箭弹,一次齐射可以打出16枚炮弹。这种武器火力强劲,操作简便,在战场上发挥了重要作用。

最初,这种武器并没有"喀秋莎"的称号,它作为一项高度机密项目,只有研发团队了解其正式名称。在外观上,唯一能辨认其身份的标记是炮架上醒目的字母"K"。这个简单的符号成为了它的临时代号,直到后来才被赋予那个广为人知的名字。苏联卫国战争打响后,一首叫《喀秋莎》的歌在苏联和社会主义国家火了起来,大家都很喜欢。于是,苏军就把新研发的火箭炮也叫做"喀秋莎"了。

在伟大的卫国战争中,苏联红军依靠喀秋莎火箭炮的强大火力,给纳粹德军造成了致命打击。这种威力惊人的武器没有辜负苏联军方的期望,在战场上展现出无与伦比的破坏力,成为扭转战局的关键力量。喀秋莎火箭炮的精准打击和密集火力覆盖,让德军闻风丧胆,为苏联取得最终胜利立下了汗马功劳。喀秋莎火箭炮虽威力强大,但并非无懈可击。发射时,其尾部喷出的火焰极为显眼,极易暴露自身位置。此外,它缺乏任何防护措施,容易成为敌方攻击的目标。因此,操作喀秋莎的关键策略是“发射后立即转移阵地”,以规避潜在的反击。

喀秋莎迅速被调往前线。秦基伟特意找了个隐蔽的山洞,平时将喀秋莎藏在那儿,没任务时谁都不能靠近。10月14日,上甘岭战役打响。随后几天,我军与美军展开拉锯战,白天美军占我阵地,晚上我军又抢回来。

经过一系列激烈的交锋,到了10月19日,209团终于接到了使用喀秋莎火箭炮出击的命令。目前,他们拥有24台喀秋莎,尽管这个火力仍无法与美军此次投入的装备相提并论,但已足以对美军造成重大打击。全团兵分几路,火速赶往发射阵地。

行进途中,他们遇到了同行的步兵队伍。战士们看到他们队伍里那个盖着布的庞然大物,纷纷围上来打听。"嘿,兄弟,这到底是个啥新式装备啊?"一名战士忍不住向身旁的战友发问。那位战友似乎对这武器有所了解,笑着高声答道:"这可是大名鼎鼎的'喀秋莎'!"

听完他的发言,大家情绪高涨,纷纷兴奋地喊道:“喀秋莎!喀秋莎!”在山沟里,炮兵们选了个开阔地作为发射点。他们迅速脱下炮衣,准备就绪。没过多久,大约五分钟,远处天空中突然升起了一颗信号弹。看到这个信号,炮兵们立刻行动起来,开始猛烈射击。

伴随着刺耳的尖啸,密集的火箭弹如雨点般砸向上甘岭阵地,瞬间将整个高地笼罩在火海之中。志愿军炮兵连续发动两轮攻势,精准发射了384枚火箭弹,随后立即撤出阵地,消失得无影无踪,让敌军无从追踪。整个流程仅仅花费了13分钟。美军在这场战役中伤亡惨重,李奇微目睹此景,心中震惊不已,忍不住疑惑道:“莫非苏联也卷入了这场战争?”