夜半的僧寺里,一盏孤灯映照着两个少年的身影。一人伏案疾书,另一人静默相陪,窗外的风声裹挟着寒露,却吹不散这跨越生死的相知之情。

这是《聊斋志异·褚生》中最令人动容的画面:贫寒学子褚生,即便死后化作鬼魂,仍以魂附挚友之躯代其应试,用尽最后一丝气力报答陈生的知遇之恩。蒲松龄以冷峻的笔触写尽人间暖意,在鬼影幢幢中托出一段至纯至性的友情,令人读后既悚然又潸然。

褚生与陈生的友情,始于最世俗的落差:褚生家贫,“办束金不易”,只能靠夜半苦读“以二日当人三日”;陈生出身商贾之家,却愿“窃父金代褚遗师”。

两人身份悬殊,却因对学问的赤诚相知相惜。当陈父怒斥儿子“痴傻”并迫其废学时,褚生羞愧欲别,吕先生却道:“子既贫,胡不早告?”随即退还束金,留他继续读书。这一情节暗含蒲松龄的尖锐讽刺——世人多以金银丈量情义,但真正的知己,从来只问本心。

褚生死后化鬼报恩的设定,实为对现实桎梏的浪漫反叛。当科举成为寒门唯一出路,褚生以鬼魂之躯代友应试,既是对陈生“代付束金”的回报,更是对科举制度吞噬人性的无声控诉。正如学者李长之在《蒲松龄评传》中所言:“《褚生》非志怪,乃写尽士子之困顿与情义之绝唱。”

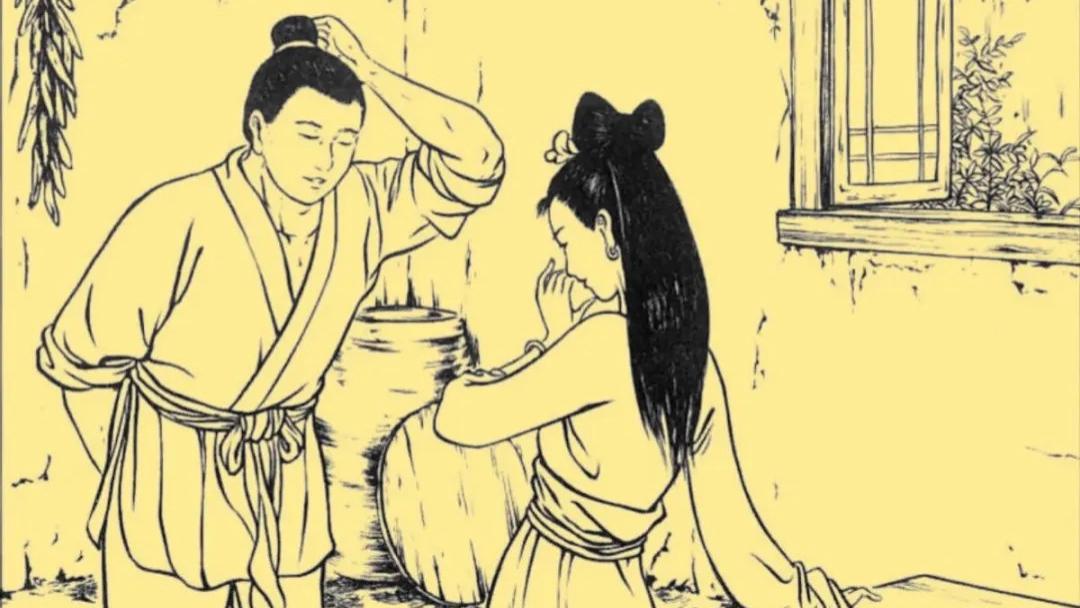

褚生代陈生应试的情节,是故事的高潮,亦是蒲松龄对科举最辛辣的隐喻。褚生“附君体以代捉刀”,三场科考后心愿已了,却坦言陈生“先世福薄,悭吝之骨,诰赠所不堪也”。

这看似荒诞的鬼魂操作,实则剖开了科举制度的荒诞本质:寒窗十年,不及鬼神一臂之力;功名富贵,终究是命中注定的虚妄。

更耐人寻味的是,褚生最终投胎为吕先生之子,双手紧握直至陈生到来方展掌现“褚”字。这一轮回设计,暗合了蒲松龄对“因果”的冷眼旁观——褚生以鬼魂之身还情,以转世之形续缘,恰如科举制度下读书人永恒的困局:一生追逐功名,却不过是天道轮回中的一粒尘埃。

在《聊斋志异》中,鬼狐与书生的情谊常被赋予超脱世俗的纯粹性。《褚生》之外,《王六郎》中渔夫与溺死鬼因酒结缘,宁舍投胎机会也要保全母子性命;《苗生》里粗豪虎妖与文弱书生因性情相契肝胆相照,最终却因文人虚伪而化虎杀人。相比之下,褚生与陈生的友情更具现实重量——没有风花雪月的点缀,只有贫贱相交的扶持与生死不负的坚守。

知名学者马瑞芳曾评:“蒲松龄笔下的友情,是暗夜中的火炬。褚生以魂报恩,恰似寒士对知己的终极献祭——我身虽死,但求君志得偿。”这种情义,在功利至上的社会中显得尤为珍贵。恰如故事结尾异史氏所言:“作善于人,而降祥于己,一间也哉!”善行未必得现世福报,但情义的重量,足以穿透生死与时光。

褚生的故事,在今日依然是一面镜子。当“人脉”沦为资源置换的筹码,当友情被量化成微信点赞数,褚生与陈生的生死相托更显珍贵。真正的知己,从不是社交网络中的泛泛之交,而是危难时愿“以肩承马腹而荷之”的苗生,是落魄时“吹石成金”却谨守分寸的真生。

但现实中,褚生式的悲剧仍在重演:寒门学子为报恩背负家族期望,都市青年因利益背叛故交……蒲松龄借鬼魂之口道破的,正是现代人难以直面的真相——当功利主义蚕食人性,纯粹的情义便成了奢侈品。恰如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:“真正的交往,是灵魂之间的照见,而非利益的媾和。”

褚生化鬼报恩的传奇终将落幕,但其精神内核却如星火不灭。

在这个“苟富贵,相忘于江湖”的时代,我们更需要《褚生》这般的故事,提醒自己:世间最动人的情义,从不在锦上添花的热闹,而在雪中送炭的孤勇。正如蒲松龄在篇末点题:“其志其行,可贯日月,岂以其鬼故奇之与!”——真正的友情,纵使无声无息,亦能光照千秋。