2004年,我党伟大的革命家、政治家薄一波同志迎来了96岁的生日。对于这位一生为中国革命和建设做出伟大贡献的我党元老来说,他的生日自然是被后辈搞得热热闹闹,大家欢聚一堂,为他的生日送上祝福。

而在他的生日宴会上,我党另一位革命元老聂荣臻的女儿聂力也带着她的外孙前来送上祝福。一见到老寿星之后,聂力赶忙走上前去送上自己的祝福,并让自己的外孙向这位老寿星下跪叫“太爷”,惹得大家哄堂大笑。

说起来,薄家跟聂家两家的交情十分深厚,这对老战友在革命年代和建设年代共同合作,为新中国做出了重要的贡献。

——【·深厚的战斗友谊·】——

薄一波是山西人,早年间从学堂毕业之后,就受到“五四运动”新思想和马列主义的影响,开始走向革命的道路,在晋西北地区领导党的组织和宣传工作。

之后,在1929年到1931年,开始在北平、天津、唐山等地从事革命工作,也就是在这个期间,薄一波结识了我党另一位元老聂荣臻,当时聂荣臻的身份是顺直(北京、天津、河北)省委组织部长。

据后来薄一波回忆,当时他第一次见到聂荣臻,向对方汇报工作的时候。聂留给他的印象是话不多,但态度却是十分诚恳、稳重,让人感到这是一个值得信赖的人。

也就是从这个时候开始,两个人就开始了此后长达数十年的合作。但这个过程并不令人感到顺利,之后由于内部出现了叛徒,薄一波被国民党反动派逮捕,长期处在关押的状态。

幸而,经过我党的积极营救,薄一波这才没有被处以“极刑”。出狱后,他随即被派往了山西老家,继续指导山西当地的革命运动。

当时,由于日寇的全面入侵,我党跟国民党再次携手第二次合作,达成了统一战线。虽然在实际中,国民党依旧对我党处于不信任和敌对的状态,但好在迫于外部压力,他们也不敢做得太过火。

当时,聂荣臻在华北成立了晋察冀根据地,但始终没有得到国民党的认可。最终,在薄一波的努力下,山西阎锡山同意了晋察冀根据地的建立,这才为边区政府正名。

而聂荣臻也意识到了国民党一边的有些同志是可以“团结”的,于是,也暗中鼓励薄一波争取这些可以团结的对象,两个人倾力合作,为当时新成立的晋察冀边区政府做出了不小的贡献。

之后,薄一波也开始加入到作战一线的序列中来,当上了129师第一纵队司令员兼政委,紧接着担任八路军太岳军区司令员兼政治委员,太岳纵队政治委员,同年任新成立的晋冀鲁豫边区政府副主席。

这个时候开始,两个人的革命之路变得更加紧密。

——【·为新中国而奋斗·】——

抗日战争胜利之后,晋察冀跟晋察鲁豫边区合并,在新成立的华北军区,聂荣臻被任命为司令员,而薄一波当上了政委,两个人开始了更为紧密的搭档关系。

两个人通力合作,一个负责军事,一个主要负责政治、财务等等,两个人联手粉碎了国民党傅作义的进攻革命中央驻地的企图,等到中央进驻北平之后,两个人身上的担子就更重了。

聂荣臻主要负责军事方面,成为了我军副总参谋长,还曾经是第一次阅兵典礼上的总指挥,担负起我军的高级领导;而薄一波主要是政治方面,担任政务院政务委员、政务院财政经济委员会副主任、中央人民政府第一任财政部部长,同时担任华北局第一书记。

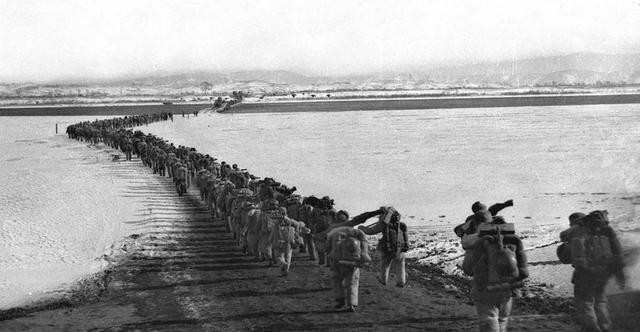

之后在抗美援朝期间,由于我军入朝比较匆忙,战机一触即发,后勤压力十分巨大。为此,在周总理的带领下,薄一波再度和聂荣臻联手,共同号召华北地区一同努力,最终为我军入朝作战的战士们准备了充足物资。

甚至当志愿军需要十万斤辣椒面用来驱赶朝鲜的严寒之时,也是薄一波和聂荣臻联手努力,想尽办法为志愿军解决了这个困难。

此后,两个人各自在自己的岗位上发光发热。薄一波的精力主要放在了新中国的财务方面,而聂荣臻则是将精力放在了我国的“两弹一星”伟大事业上,尽管工作开始有分工,但两个人的革命友谊依旧没有改变。

虽然不常见面,但这对老战友的问候不断,尤其是在双双退居二线之后,两个人的联系就更加珍惜,每次薄一波来看望聂荣臻的时候,聂荣臻都会在日记中详细记载下来。

这一点,聂荣臻的女儿聂力是亲身经历者,她曾经回忆起父亲跟薄一波见面的画面,也曾经亲眼见到父亲在日记中写下对于老友的到访日记。

虽然,对于薄一波的多次到访,聂荣臻是表示不安的。甚至表示不让老友不辞辛苦登门拜访。但薄一波考虑到自己比对方年轻,身体也好一些,所以,每次总是主动登门拜访。

但两个人的友谊还是没有抵过岁月的痕迹。1992年,93岁的聂荣臻与世长辞,老友逝世后,薄一波心情十分沉重,但两家的关系并没有疏远,聂荣臻的女儿聂力主动续起了两家来往的情谊。

只不过,这次是“反过来”了。每逢薄一波生日或者过节的时候,聂力总会登门看望,向自己的这位长辈和父亲老战友致意,

而薄一波更是亲切称呼聂力的小名“丽丽”,对她也是关怀备至,当成自己的孩子来看待。

尤其是在薄一波96岁高龄的生日宴会上,聂力更是带上了自己的小外孙登门看望。在见到老寿星的时候,聂力让自己的小外孙给太爷爷拜寿,惹得薄一波跟身边人十分欢乐。

可见,两家人的情谊并没有随着故人的离去而淡薄,往日的交情更是传递到了后代的身上,让人看到了革命老一辈光荣传统后继有人。