公元476年,西罗马帝国灭亡后,欧洲像是丧失了视觉与记忆,陷入了持续千年的黑暗中世纪,直到14世纪后才重新与世界接轨。一千年里,欧洲人们在王权和教权的的双重剥削下榨干了钱财和脑汁。

而在此期间,伊斯兰却不断扩大自己的势力范围,甚至西欧之西的两颗牙齿——葡萄牙与西班牙,也被囊括进了伊斯兰的势力范围之内。

伊斯兰的势力范围(葡萄牙包含在西班牙之内)

在欧洲的中世纪,伊斯兰像个巨人一样横亘在西方—欧洲与东方—中国及印度之间。他们控制着印度洋北部这条航运要道,靠收过路费,做中间商赚取差价,过上了富裕的生活。欧洲人狭隘的宗教观让他们被强大的伊斯兰堵截在欧亚大陆的一隅,地中海的北岸几乎就是他们可触及到的最远的文明世界。

欧洲人懵懵懂懂的看着东方的各种神物,主要是中国的瓷、丝绸、茶叶与印度的香料等,从地中海的方向转运过来,然后把自家的贵重金属——金银,老老实实的奉上,运到东方印度与中国。

当然,中国想不想在这条商业链的中下游也分上一杯羹,则完全取决于中国统治者的意愿,大部分时间里,造船技术与军事实力遥遥领先于世界其他各地的中国,在印度洋上航行并没有任何障碍。高兴的时候,他们就放任本国国民进行自由的海上贸易,如两宋。不高兴的时候他们就实施海禁,锁起门来搞内循环,如明清。

中国在印度洋上最风光的时候,当属明朝永乐年间郑和下西洋。可是永乐皇帝对商业却没有太大的兴趣,他对航海的最大动力除了寻找下落不明侄子,剩下的恐怕就是为了显示国威、享受万国来朝的快感。所以郑和下西洋,虽然队伍浩大,做的却是赔本的生意(实际上肯定还是赚钱的,只是朝廷垄断导致分配不均,所谓“赔本”是受损的一方撒气的说法)。为了显示阔绰,外国使者向永乐皇帝上贡自己国家的珍宝时,往往能够从皇帝的手中得到贡品10倍以上价值的回馈。

英国的历史作家和记者理查德霍尔,曾在英国皇家海军服役,还曾经作为记者在非洲工作生活多年,他说自己一生中差不多1/4的时间都是在印度洋边上度过的。他写的《季风帝国》,就描述了环印度洋地区的中世纪以来的近1000年来的历史,叙述全面而深刻。这本书的名字之所以叫《季风帝国》,是因为季风是北印度洋地区标志性的海洋气候特征。

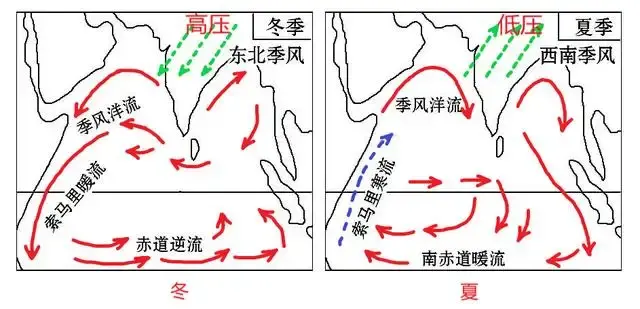

在没有机械力的时代,印度洋有规律的季风为海运提供了动力,从5月到9月刮西南风,从10月到来年的3月刮东北风。只要掌握了这个洋流规律,在北印度洋上就可以畅行无阻了,东北风盛行的季节,商船从印度或东南亚启航,向阿拉伯半岛和非洲东海岸行驶,西南风盛行时,正好反过来,从东非和西亚地区顺流向东很方便就到达了印度和东南亚,再转道中国。

印度洋季风

在欧洲的大航海开启之前,中国对于欧洲人来说就是天堂一样的存在,在他们心中任何关于中国的传说都是没有不可能的。

有位叫做布祖格的欧洲人这样向他们的同胞们吹嘘在中国的经历:一个官员在10万骑兵的护送下进入广州;一个中国统治者在接见阿拉伯商人时,身边环绕着500名各种肤色的女奴,她们个个身穿丝绸,头戴珠宝。

布祖格的同胞无法想象这种在欧洲只有顶级贵族才有的服装首饰,却穿戴在中国女仆的身上。

对中国和印度的宣传影响力最大还是将所见所闻写成传记的马可波罗和紧随其后的伊本.白图泰,当然无论欧洲还是中国,马可波罗更是家喻户晓了。

毕竟耳听为虚眼见为实,明朝时期,三保太监郑和的无敌舰队更是让印度洋临海各国能够亲自感受强盛富庶威武的中国所带来的震撼。明朝永乐皇帝朱棣从侄儿朱允炆的手中夺得皇位以后,却找不到侄子的尸体。于是派郑和下西洋寻找侄子以便了却一桩心事,没想到这一初衷最后转变成了国力大展示,太平洋和印度洋成了永乐帝展示的舞台。

从1405年开始到1433年,郑和七下西洋,他的船队由250多艘宝船和30000多人组成,浩浩荡荡到达了东非沿岸。郑和在第七次远航时,把自己的生命献给了钟爱的航海事业,他死在印度南部的国际大港口卡利卡特(中国人称古里)。

随着郑和的去世,明朝皇帝的继位者对航海贸易兴趣索然,并且实施海禁,限制海上贸易,将海上霸权的地位拱手让了出来。

郑和下西洋线路图

当中国退出海上盟主之后,寻找神秘中国与印度的浪潮,却在贫穷落后的欧洲逐渐掀起,他们天真的以为印度洋不过就是比地中海大几倍的大海。

最先付诸行动的就是西班牙和葡萄牙,这时他们已经从伊斯兰教的控制下挣脱出来,回归了基督教,穷则思变,他们对富裕而神秘的东方充满了好奇和探索的欲望。

他们露出了凶残的獠牙,计划去寻猎神秘的东方之国。也许是感觉中国太遥不可及了,于是把寻找相对较近的印度作为第一站,一开始,他们傻傻的把任何没有被认知的区域都叫做印度。

例如西班牙的哥伦布,1492年,在寻找东方中国和印度时,没想到被风吹到了中美洲,哥伦布到死都把自己发现的新大陆叫印第安(即印度)。

哥伦布到了美洲

直到十多年后的意大利人阿美利哥,写了一篇文章告诉欧洲人,哥伦布到达的是一片新的大陆,欧洲人才发现,原来他们熟悉的世界以外,除了中国和印度,还存在别的大陆。

欧洲人也索性将用阿美利哥的名字命名了这片新大陆。不知道已死去的哥伦布,知道自己发现的大陆却被一个后来者的名字命名时,棺材板会不会跳。

1497年,另一位葡萄牙航海家达加马奉国王之命率领三艘小船绕过好望角,到达了印度洋。他们的船如果放在100年前郑和的宝船上,简直只能充当救生艇。可最终他们还是凭借着勇气和鲁莽,跌跌撞撞从非洲的东侧绕过好望角,到达了印度洋。

郑和的宝船和达伽马船的大小对比图

他们此时甚至不知道季风和洋流是个什么东西,这样无知的风险程度无异于没有摸过方向盘的人在国庆节开车上高速,全军覆没是大概率事件。

非洲西岸和印度洋各岛屿大多是伊斯兰教的势力范围。他们和基督徒彼此敌视,但也有部分不得志的伊斯兰人把葡萄牙人的到来看成翻身的机会,位于今天肯尼亚的港口城市,马林迪人就想跟葡萄牙人合作,借助他们的力量来对付竞争对手。

达伽马的船队1498年4月来到马林迪,受到当地统治者的殷勤接待,还提供了一个急需的专业人才阿拉伯老水手,马吉德。这个阿拉伯佬大半辈子都在印度洋上航行,对风向洋流这些情况了如指掌,他告诉达伽马不要顺着海岸线向北,而应该向东北,驶向大洋深处。

由于搭上了季风的便车,不出一个月他们就到达了印度,他在印度的停泊之处就是我们前面说过的卡利卡特(古里),伟大的中国航海家郑和去世的地方。

卡里卡特的统治者叫做扎莫林,这不是名字,而是称号,意思是海洋之王,双方的会面一开始很愉快。但是后来,扎莫林在阿拉伯大商人的怂恿下绑架了这些不速之客,却很快又释放了他们,并且赔偿了大量的香料来赔礼道歉,但是为时已晚,这个仇已经结下了。

当葡萄牙人准备离开的时候,阿拉伯人再次劝扎莫林把他们干掉,因为现在葡萄牙人已经知道了来印度的路线,一旦他们回到欧洲,很快就会有更强大的欧洲舰队过来。从后面的结果来看,阿拉伯人的分析还是很有道理的,但是扎莫林没有同意。

因为他认为这样会违背印度洋地区长久以来的自由贸易原则。

如果扎莫林采纳了阿拉伯人的建议,那么印度洋周边各民族的悲惨命运也许就不会到来。一念之仁,最终就导致了传统的印度洋世界被彻底颠覆。

印度妇女装扮

1499年,达迦玛的船队最终返回了里斯本,虽然船员死了一半,船也只剩下两艘,但葡萄牙人还是不虚此行,因为印度洋的秘密已经被揭开。

其实早在15世纪初,英国和葡萄牙就已经改进了中国的火药与火炮技术。葡萄牙国王在达伽马回国后,组织了一支规模大得多的舰队,将成排的火炮装备于侧舷之上,命令他们再次前往印度,准备彻底征服印度洋。

他们的舰队简直就是海洋上成群的怪兽,可以在印度洋上横着走路,遇到不够顺从的港口就大肆抢掠,遇到伊斯兰国家的船只就杀人越货。

葡萄牙人的残暴不亚于历史上任何一个杀人魔王,被他们吊死、淹死或者杀死算是最仁慈的死法。挖眼割舌,斩断四肢,甚至整船的烧死是他们取乐的手段,很多时候,连妇女和婴儿都不放过。

奴隶交易

再次来到卡利卡特的时候,达伽马很快用武力逼迫扎莫林跟他们签订独家的贸易协定,驱逐其他一切竞争对手,葡萄牙人在南非东非和印度都取得了立足点,这就保证了他们可以控制印度洋的贸易航线,他们规定在印度洋海域活动的各国船只必须持有葡萄牙颁发的通行证才可以航行,这样一来,印度洋世界的游戏规则就被葡萄牙人改写了,原本的自由贸易原则就被葡萄牙人的垄断给取代了。

16世纪葡萄牙人通过控制非洲和印度的贸易港口,并且借助季风的便利条件成了印度洋的主宰,把这个一直以来相对平静自由的贸易区,变成了由他们统治的季风帝国。

葡萄牙人控制或租借区域

但是葡萄牙的两项天然缺陷,让他们的帝国只维持了几十年后就崩了盘。第一个缺陷就是他们的人口基数太少,100万的国民无法深入统治几乎半个地球的数亿人口。

另一个缺陷就是他们极端的基督教信仰无法容纳其他信仰的人们加入他们的体系,不能持续的引进他国的技术人才。

到16世纪末,葡萄牙本土又出事了,1581年葡萄牙被它的邻国西班牙吞并,东方殖民地断了跟本土的联系,生存空间进一步恶化了,葡萄牙人统治的帝国迅速衰败。

随后的1588年,葡萄牙的宗主国西班牙又在与英国的海战中全军覆没。葡萄牙的沉没并没有给印度洋诸国带来好运,因为荷兰和英国立刻从葡萄牙的手中抢夺了霸权,继续统治着印度洋一带。

17世纪,当英国人在印度洋地区取代葡萄牙人建立第2代季风帝国的时候,他们很有针对性的改弦更张,把葡萄牙人犯过的错误修正过来了,比如虽然英国人也传教,但是他们就不像葡萄牙人那么偏执。

英国对印度的宗教信仰给予相当宽松的自由,而且英国对殖民地虽然也有残酷的镇压,但是他还有相配套的怀柔手段,比如在印度建立全印度人班底的基层管理机构,招募印度人当兵入伍等等,所以英国人在印度洋地区的飓风帝国2.0版本要比葡萄牙人成功的。印度诸国再次投入到英国人的怀抱。

直到现在还有很多印度人以这一段英国的殖民史以及他们国民能说一口流利的印式英语为荣。他们在与中国的现代争端中,也确实因为掌握了西方的语言工具,而在国际上占了宣传的优势,显得自己很委屈的样子。

我们也该遗憾和感叹,当年当大哥的时候没有保护好一众小弟,让他们投入了西方帝国的怀抱,导致他们现在还时不时的和大哥唱唱反调。

在中国的一带一路的政策指导下,一张新的商业与航运网路正在环印度洋上编制或者说修复起来,季风世界不需要帝国的存在,它将以自由的姿态再现辉煌。