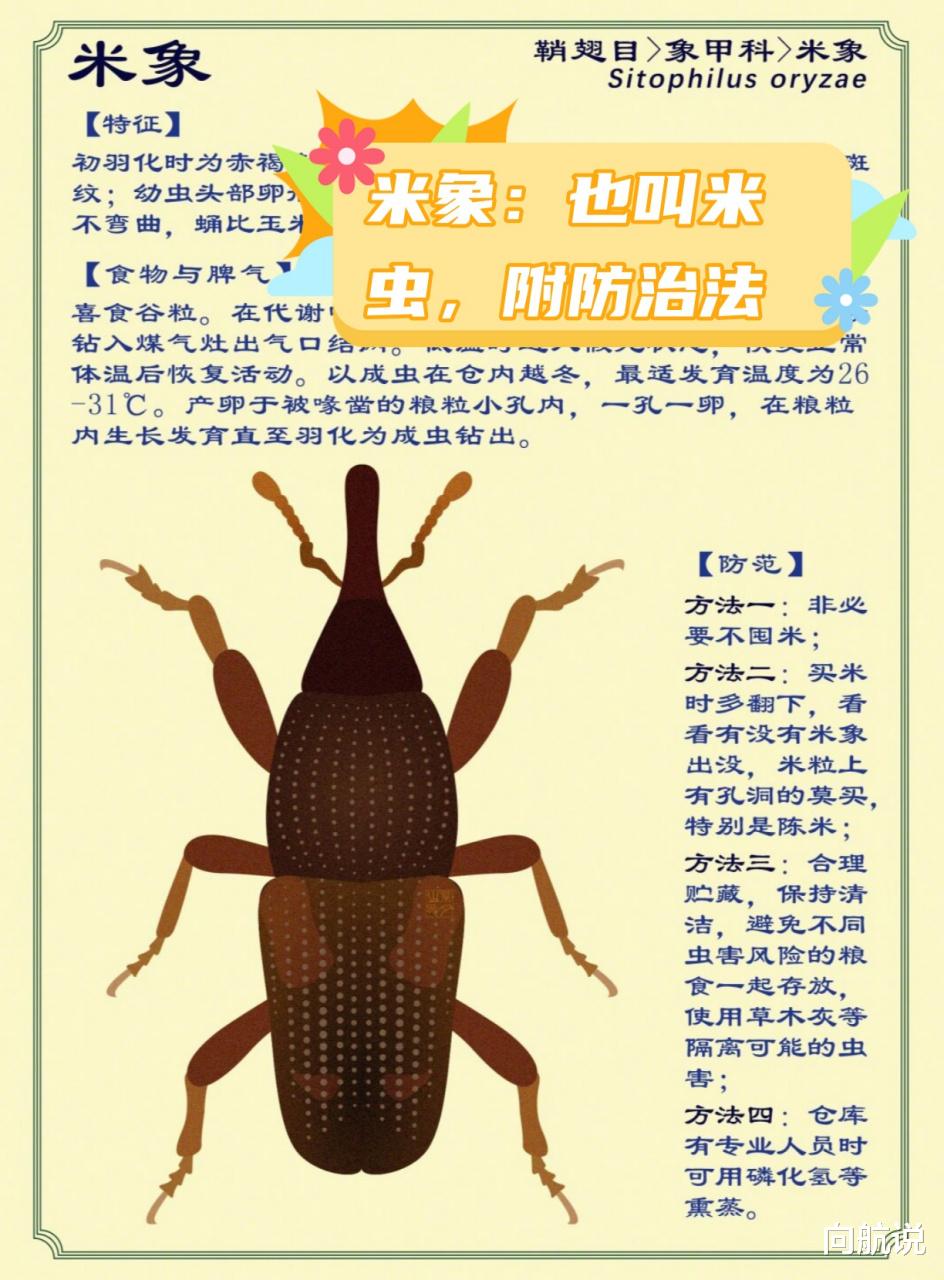

你或许在某个慵懒的午后掀开米缸,突然瞥见几粒"会走路的白芝麻"正扭动着小短腿仓皇逃窜——恭喜你,解锁了人类与昆虫界最持久的暗战现场!

这些顶着象鼻造型的微型刺客,能在你眼皮底下把晶莹米粒蛀成蜂窝煤,更绝的是,它们从卵到成虫的奇幻旅程,全都在你即将入口的米饭里秘密上演。

科学家发现,全球每人每年平均会吃掉356只米象及其虫卵,相当于每天加餐一只"蛋白质盲盒"。下次你舀起一勺米饭时可得仔细瞧瞧,那些看似完好的米粒里,说不定正蜷缩着半透明幼虫,而它啃食时分泌的消化液,早已把淀粉转化成自带甜味的"虫酿蜜"……

这场持续万年的粮食攻防战,早在原始人囤积第一袋谷物时就埋下了伏笔。考古学家在喜马拉雅山麓的洞穴里,发现了1.2万年前被米象蛀空的野稻壳,证明这些"食界007"早在新石器时代就盯上了人类的粮仓。

它们的作案工具堪称生物工程奇迹:0.3毫米长的锯齿状口器能像电钻般旋开米粒,精准度堪比纳米级手术刀。

雌虫产卵时上演的"套娃艺术"更令人叫绝——先用口器在米粒上凿出头发丝细的隧道,塞入一颗芝麻大的虫卵后,再用黏液把洞口伪装成天然裂纹。被封印在米粒里的幼虫就像住进全封闭月子中心,靠着吃穿住都在一粒米里完成变态发育,直到某天咬破"天花板"惊艳亮相。

你可能会困惑:超市里密封完好的新米,怎么转眼就成了虫窝?秘密藏在稻穗扬花的瞬间。当农民开着收割机驰骋金浪时,早有米象间谍潜入稻壳夹层,把虫卵注射进正在灌浆的米粒。

这些"特工宝宝"能扛过烘干机的高温桑拿,忍过抛光机的暴力摩擦,最终以休眠状态潜伏在你家米缸。一旦温度爬上26℃,它们便集体苏醒开启吃播模式——幼虫用消化液把米芯融化成奶昔吸食,成虫则像开瓶器般旋开米粒畅饮淀粉。

更损的是,米象家族自带"粮仓毁灭者"天赋:一只雌虫能产600枚卵,按几何倍数繁殖,三个月就能让十斤大米变成虫虫乐园。

这场人虫大战催生了无数魔幻现实场景。印度农民曾用牛尿浸泡粮种,泰国主妇发明了辣椒大蒜驱虫法,甚至有人给米缸播放佛经试图感化害虫。

科学家则祭出降维打击:用二氧化碳窒息法让虫卵缺氧,开发性信息素诱捕器上演"美人计",最狠的是基因武器——通过编辑不育基因让米象"断子绝孙"。

但道高一尺魔高一丈,某些变异种群已经进化出抗药性,能在磷化铝熏蒸中淡定啃米,堪称昆虫界的生化危机。

揭开这些"食界悍匪"的真面目,会颠覆你对虫豸的认知。米象前胸背板藏着400个嗅觉感应器,能隔着塑料袋嗅到米香;遇到危险时会秒变"戏精",六脚一缩装死半小时。

最绝的是它们的节水智慧:一生不用喝水,全靠代谢谷物时产生的水分自给自足,这项技能让NASA都想来取经。当你捏死一只米象时,空气里弥漫的麦芽香气不是幻觉,那是它们在临终前释放的报警信息素——相当于在喊:"兄弟姐妹快跑啊!"

现代显微技术揭开了这场隐秘战争的细胞级真相。电子显微镜下,米象幼虫的口器像液压破碎钳,每分钟能对米粒发起200次高频冲击。

X光扫描显示,被蛀空的米粒内部布满迷宫般的隧道,结构强度却保持完好,这种"吃空不塌方"的本事连建筑学家都自愧不如。基因测序更曝出猛料:城市米象的基因组比野外同类多出38个淀粉酶基因,活脱脱是朝着"干饭之王"方向疯狂进化。

站在厨房与粮仓的交界线上,这场战争拷问着人类的生存智慧。我们发明了冷链仓储、真空包装、转基因作物,却始终灭不掉这抹0.5厘米长的阴影。

或许正如生态学家所言:"米象是人类农业文明的镜像,我们越是追求粮食丰产,就越是在为它们打造乐园。

"下次淘米时若再见到这些"微型食客",不妨留三分宽容——毕竟在1.2万年的相爱相杀里,它们早把人类基因里那份对粮食的执念,啃噬成了文明长卷上最耐人寻味的虫洞。

图片来自网络侵联必删