西安城墙根下,七岁的小女孩正对着镜子练习兰花指。母亲在厨房揉着面团,不时探头张望女儿笨拙却认真的身段。这是1987年的某个黄昏,黄曼人生中第一个重要抉择正在发酵——母亲坚持让她学习舞蹈而非戏曲,这个决定如同蝴蝶振翅,悄然改变了中国影视行业后来三十年的演员版图。

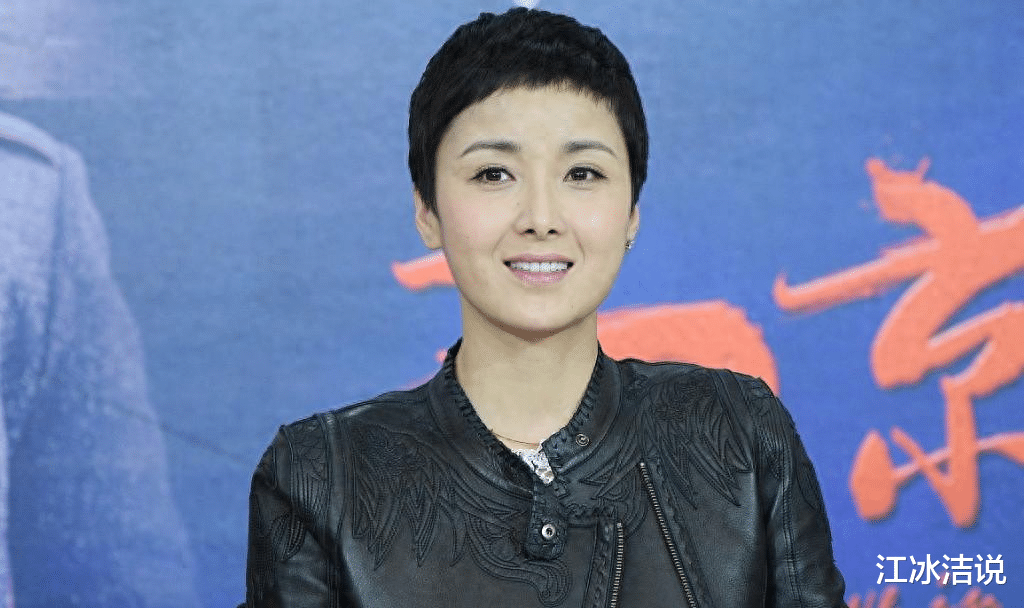

1996年北京电影学院新生报到日,梧桐树影里站着个与众不同的女孩。当同学们兴奋讨论着如何被星探发现时,黄曼却在图书馆翻找斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》。这种对表演本源的追寻,让她在世纪末的造星浪潮中始终保持独特姿态。

世纪之交的中国影视圈正经历着前所未有的变革。据《中国电影产业报告》显示,2000年全国电视剧产量突破1万集,较1995年增长300%。在这个黄金时代,刚毕业的黄曼却选择暂别舞台。当我们追问"为何要在事业起点急流勇退",她的回答颇具哲学意味:"我需要时间让灵魂追上脚步。"

这种清醒认知在当今流量时代更显珍贵。2023年《演员职业满意度调查报告》显示,新生代演员平均从业年龄已降至17.3岁,超六成受访者坦承曾为曝光度接拍烂片。反观黄曼,在2001年复出时带着沉淀后的从容,这让她在《走进八里堡》中塑造的乡村教师至今仍是表演教材范例。

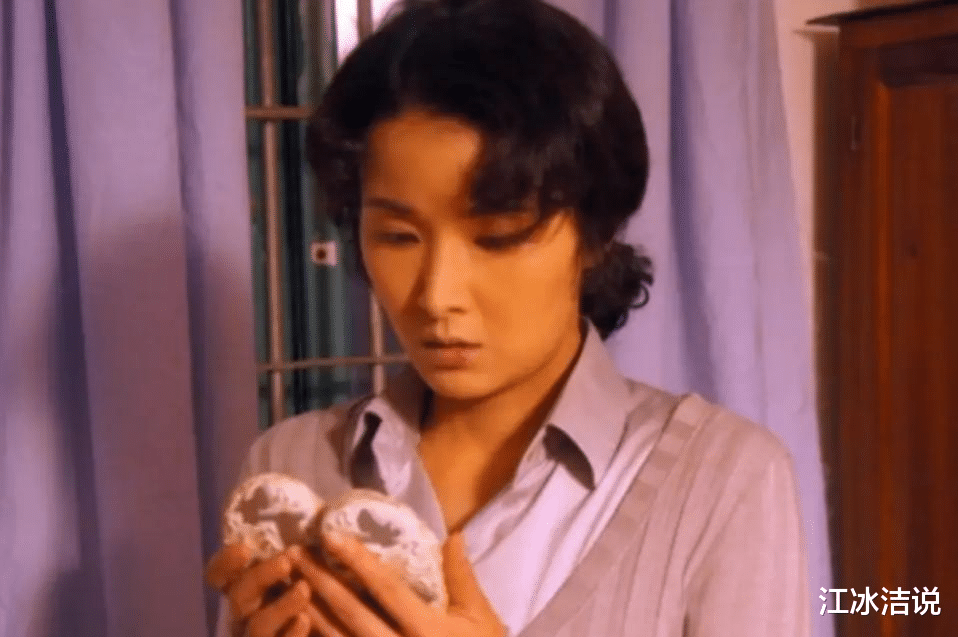

《女人心事》拍摄现场,黄曼正在角落揣摩角色。她饰演的蔡小欣只有三场戏,却写了上万字人物小传。这种"把配角当主角演"的执着,让她在《神秘人质》中仅用15分钟戏份就让观众记住那个"不靠谱的特工"。

这种创作态度暗合了戏剧理论中的"冰山法则"。正如英国皇家戏剧学院教授艾玛·汤普森所言:"真正伟大的表演往往藏在角色的褶皱里。"黄曼在《狼烟遍地》中饰演的茶馆老板娘,正是通过斟茶时颤抖的手指、转身时裙摆的弧度,将战乱年代女性的坚韧刻进观众心里。

在短视频冲击影视创作的今天,这种慢工出细活的精神更显珍贵。某视频平台数据显示,2023年观众平均注意力时长已降至8秒。但令人意外的是,黄曼在《少年派》中饰演的单亲妈妈片段,却在短视频平台获得2.3亿次观看。这印证了观众对"演技颗粒度"的真实需求——好的表演能穿透介质,直抵人心。

三、职业演员的现代性启示:在商业化浪潮中锚定艺术坐标横店影视城的咖啡厅里,年轻演员小杨正向经纪人抱怨:"又是女三号,这种角色怎么可能红?"这种焦虑折射出行业的集体困境。中国传媒大学2024年《影视产业白皮书》指出,当前78%的影视项目存在"角色工具化"现象,演员沦为剧情推进的符号。

黄曼的从业轨迹提供了另一种解题思路。在《海之谣》拍摄期间,她主动要求增加渔网修补的细节戏。导演最初认为这种"无用表演"浪费时间,但成片后这段没有台词的劳作场景,却成为全剧最具感染力的段落。这种对"无用之用"的坚持,恰是应对行业异化的良药。

这种艺术坚守正在获得新的时代共鸣。当某顶流明星因AI换脸技术陷入争议时,观众开始重新审视"何为真正的表演"。2024年现象级剧集《漫长的季节》中,老戏骨们教科书级的表演引发全网热议,豆瓣短评区最高赞写道:"这才是我们想看的演技派。"这预示着行业即将迎来价值回归的拐点。

四、生活即表演:在幕布之后经营人生剧本朝阳区某小区菜市场,常有居民遇见戴着渔夫帽买菜的黄曼。这种刻意保持的"普通"生活,是她对抗行业异化的第二战场。与某些明星将生活变成秀场不同,黄曼始终坚信:"演员需要真实的生命体验来滋养角色。"

这种人生哲学在家庭教育中开花结果。当女儿放弃进入演艺圈选择建筑设计时,黄曼送上的是整套《安藤忠雄作品集》。这种对个体选择的尊重,与她在《娘亲舅大》中诠释的新女性思想形成奇妙互文。女儿如今在设计领域崭露头角,这何尝不是另一种形式的"角色塑造"?

在婚姻关系中,黄曼践行着"低调的浪漫"。结婚纪念日收到的不是热搜玫瑰花,而是丈夫手写的菜谱——这是专属于他们的爱情密码。这种务实的情感经营之道,与她饰演的《二婶》中叶巧的婚姻智慧遥相呼应,共同诠释着"幸福不在聚光灯下"的生活真谛。

结语:在快时代做慢表演的守夜人当我们回望黄曼的从业历程,会发现她始终在与时代进行着温柔而坚定的对话。在影视工业化狂飙突进的年代,她坚持手工打磨每个角色;在流量至上的行业规则面前,她守护着表演艺术的纯粹性;在全民造星的狂欢中,她证明着"配角亦能成就伟大"。

这种选择在当下更具启示意义。随着AIGC技术重塑影视生产,当数字人开始角逐表演奖项,人类演员的独特价值究竟何在?黄曼用23年的职业轨迹给出答案:那些扎根于生活褶皱的细微震颤,那些需要岁月沉淀的情感厚度,那些在商业化浪潮中依然闪光的艺术坚持,才是人类表演艺术永恒的护城河。

此刻,或许我们该暂时关闭那些明星热搜,点开《女人心事》的经典片段。在蔡小欣摔门而去的那个瞬间,你会看到门框微微晃动的阴影——那是黄曼特意设计的细节,也是属于真正演员的艺术勋章。在这个追求即时反馈的时代,我们是否也该学会欣赏这种需要慢品的美?