浙江大学的校长更换引起了舆论的广泛关注,而这背后折射出的不仅仅是一所高校的管理层变动,更是中国高等教育发展中复杂而微妙的一角。要说浙大换校长这件事,简直可以用“神仙打架、家长操心”来形容。为什么这么说?一边是顶尖高校的权威学者被调任教育部副部长,一边是家长们在为下一任校长的学科倾向操碎了心。表面看似是一场普通的人事调动,实则暗藏玄机,值得我们细细品味。

“跳板”还是“使命”?家长的纠结藏着怎样的心思

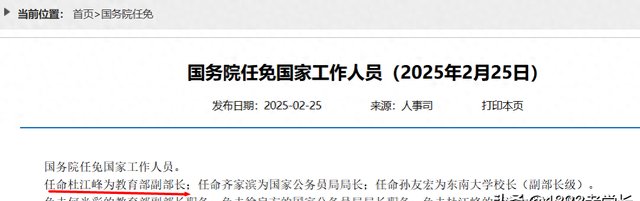

杜江峰教授担任浙江大学校长不过两年就被调任教育部副部长,不少家长对此颇有微词,甚至质疑这是否意味着浙大校长的职位成了升迁的“跳板”。这种声音虽然带着些许情绪化,但也道出了家长们对浙大发展的深切关注。毕竟,浙江大学不仅是浙江本地家长的“骄傲”,更是无数考生家庭的梦想。

然而换个角度来看,调任教育部副部长并不是简单的“跳板”,更像是一种“使命”的升华。杜江峰教授作为中国科学院院士,在量子物理领域的成就有目共睹,而国家将这样一位顶尖学者委以更高的职务,足以说明对其能力的认可和对教育事业的重视。从另一个层面来看,这也意味着浙大在国家高等教育版图中的重要性得到了进一步凸显。仔细想想,能够被“借用”去承担国家更大的责任,未尝不是一种荣耀。

浙大学科全而不精的“标签”,是压力也是动力

说到浙江大学,很多人都会提到一个标签:“学科全而不精”。这个标签的来源并非空穴来风,毕竟在第四轮学科评估中,浙大的基础学科表现确实有些“差强人意”。数理化生等基础学科领域虽然都很全面,但与清北、中科大、复旦南大这些“理学天花板”相比,仍有明显差距。就像一位网友调侃的那样,“浙大的工科可以打遍天下无敌手,但理学还得再练练基本功。”

这个“标签”未必全是坏事。正是因为有了这样的短板,浙大近年来在基础学科领域投入了巨大的人力和物力。引进顶尖学者、建立高等研究院、发力国际顶刊论文……种种努力都在表明浙大对基础学科的重视。尤其是在杜江峰任职期间,浙大理学的发展速度堪称“肉眼可见”。以数学为例,浙大在2024年就发表了两篇国际顶级数学期刊论文,这种成绩在国内高校中极为罕见。

所以,与其说“学科全而不精”是浙大的痛点,不如说是浙大的动力。正因为有了这些压力,浙大才有了迎头赶上的决心,而这份决心也正在逐步转化为现实的成果。

换校长的背后,是一次全新的期待

回顾浙大近20年的发展历史,不难发现一个有趣的规律:每一任校长的学科背景,往往会深刻影响学校的发展方向。从潘云鹤的人工智能到杨卫的力学,再到杜江峰的物理,浙大的每一位校长都为学校带来了鲜明的学科特色。这种“学科导向型校长”的模式,让家长们在期待新校长到来的同时,也在“押宝”未来哪些学科会成为浙大的重点。

有人希望下一任校长来自基础科学领域,继续推动数理化生的发展;也有人期待一位工科领域的专家,巩固浙大在全国工科中的顶尖地位。不管结果如何,这种期待本身就是对浙大实力的一种认可。毕竟,只有那些真正有潜力的高校,才会被赋予这么多的关注与期待。

从“局部之光”到“全局之光”,浙大的未来值得期待

浙大的快速崛起,是中国高等教育发展的缩影。从“学科全而不精”的争议到基础学科领域的逐步突破,从地方家长的“骄傲”到国家层面的“使命”,浙大的每一步都走得扎实而坚定。或许在不久的将来,浙大真的能够“准清北化”,成为国内乃至国际顶级高校中的一员。

当然,这一切并非一蹴而就。正如杜江峰教授所言,高等教育的发展需要时间的沉淀,需要更多的积累与耐心。无论是家长、学生还是社会各界,与其纠结于校长的更换,不如共同期待浙大的每一步新发展。正如那句老话所说:“好的开始是成功的一半,但坚持到底才是胜利的关键。”

那么问题来了,下一任浙大校长会是谁?他又会带来哪些新气象?这或许正是我们每个人都期待的答案。对此,你又有什么看法呢?