一、天选之子的诅咒

从神童到囚徒的裂变命运的第一次重击在十七岁降临。新婚之夜,他揭开妻子诸氏的红盖头,却不知这段爱情将成为一生的枷锁。诸氏被诊为石女,无法生育,父母以“不孝有三”逼迫休妻。深夜,王阳明在庭院中跪碎青砖:“若以子嗣断情义,与禽兽何异?” 这份固执的深情,像一根刺扎入儒家伦理的血肉,也让他在宗族中沦为笑柄。

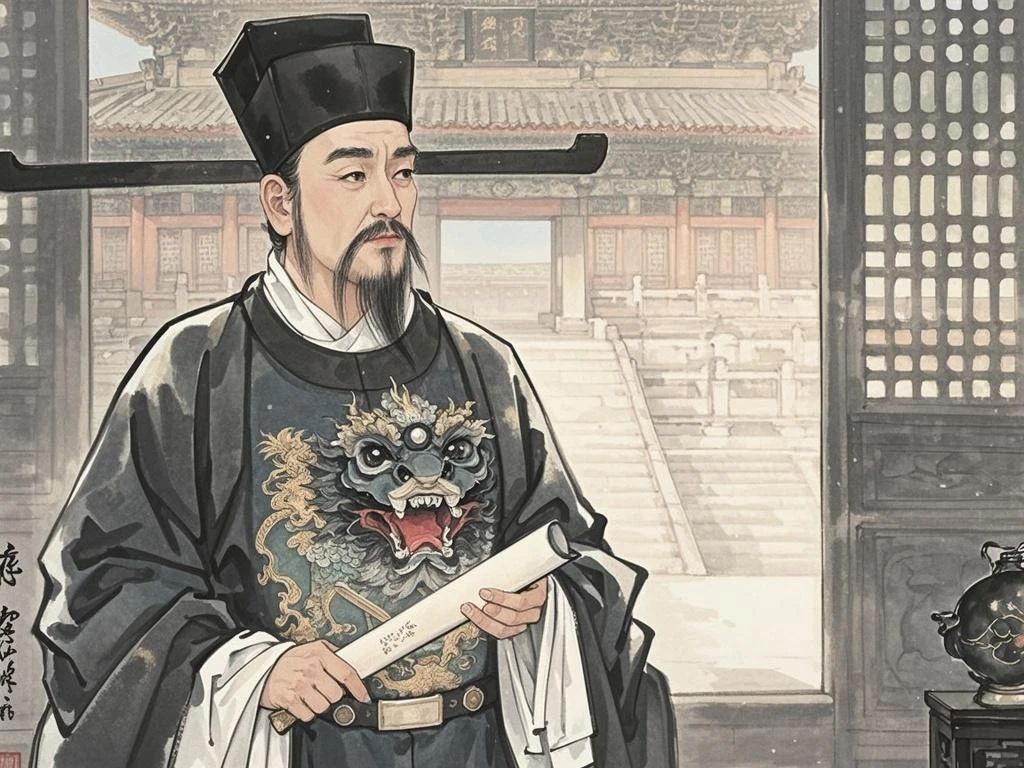

科举之路更显荒诞。两次落第时,他望着榜前痛哭的学子大笑:“世人以落第为耻,我以动心为耻。”二十八岁终中进士,却在官场撞上最黑暗的时代——宦官刘瑾当权。因上书救忠臣,他被扒去官服,受四十廷杖,血肉模糊中听见肋骨断裂的脆响。诏狱里,他舔舐着渗血的墙壁写下:“人间即是无间狱,留取心灯照幽冥。”

正德三年,贵州龙场的原始森林吞噬了最后一丝文明的光。王阳明蜷缩在潮湿的山洞,看着仆从被瘴气折磨至死,听着夜枭啼哭般的狼嚎。这里没有圣贤书,只有生满蛆虫的尸体和苗民敌视的目光。某个暴雨夜,他抱着石棺入眠,却在闪电劈开黑暗的刹那狂笑:“圣人之道,吾性自足!”

这场悟道浸透了血泪。为教化苗民,他徒手清理瘟疫横行的乱葬岗;为换取粮食,他用锦袍与土著换山薯;仆从病重时,他嚼碎草药口对口喂食。当弟子问及“格物致知”,他指着洞外白骨:“你看那骷髅眼眶里的野花,便是天理。”心学在此刻破土,却以他的肺叶为代价——常年吸食瘴气让他咳出的血痰染红了《传习录》手稿。

最残酷的讽刺接踵而至。平定宁王叛乱时,他率乌合之众八日破敌,却因皇帝想“御驾亲征”被迫将战功让与太监。庆功宴上,他低头饮下佞臣敬的毒酒,转身吐在袖中。那夜,他在营帐抚摸妻子送的发簪,想起她被叛军掳走时撕裂的衣袖,终于明白:“破山中贼易,破心中贼难。”

三、光明成灰:圣贤皮囊下的凡人骸骨

嘉靖七年冬,广西平叛归途的舟船上,王阳明蜷缩在草席间,肺痨让他的呼吸像破损的风箱。弟子捧来药碗,他却推开,颤抖着写下最后奏折:“臣恐旦夕就木,伏乞骸骨归乡。”朝廷的冷漠比死亡更刺骨——十二道请辞奏折石沉大海,如同当年父亲被牵连贬官时,那些烧毁他诗稿的火焰。

弥留之际,他忽然坐起,浑浊的双眼望向虚空:“诸氏,江水冷吗?”三十年前,妻子坠江而亡的噩耗传来时,他正在讲堂上讲授“心外无物”。那夜,他独自走进深山,对着悬崖嘶吼直至失声,第二日却平静地对弟子说:“悲欣皆是修行。”此刻,他摸向怀中早已腐化的绣帕,留下最后的呓语:“此心光明……亦复何言……”

当我们在书店捧起《传习录》时,可曾听见历史深处咳血的回响?这位被供奉在国学神坛的圣人,用一生演绎了最悲怆的悖论——他教会世人“知行合一”,却不得不在皇权与良知间撕裂自我;他高呼“人人皆可成圣”,却被宗法礼教碾碎了平凡人的幸福。(点击关注,在评论区写下你的选择——若你是王阳明,要千古圣名,还是要夫妻白头?)