鳜鱼混养甲鱼策略,生态位差异利用,投喂时间错峰,冲突零发生

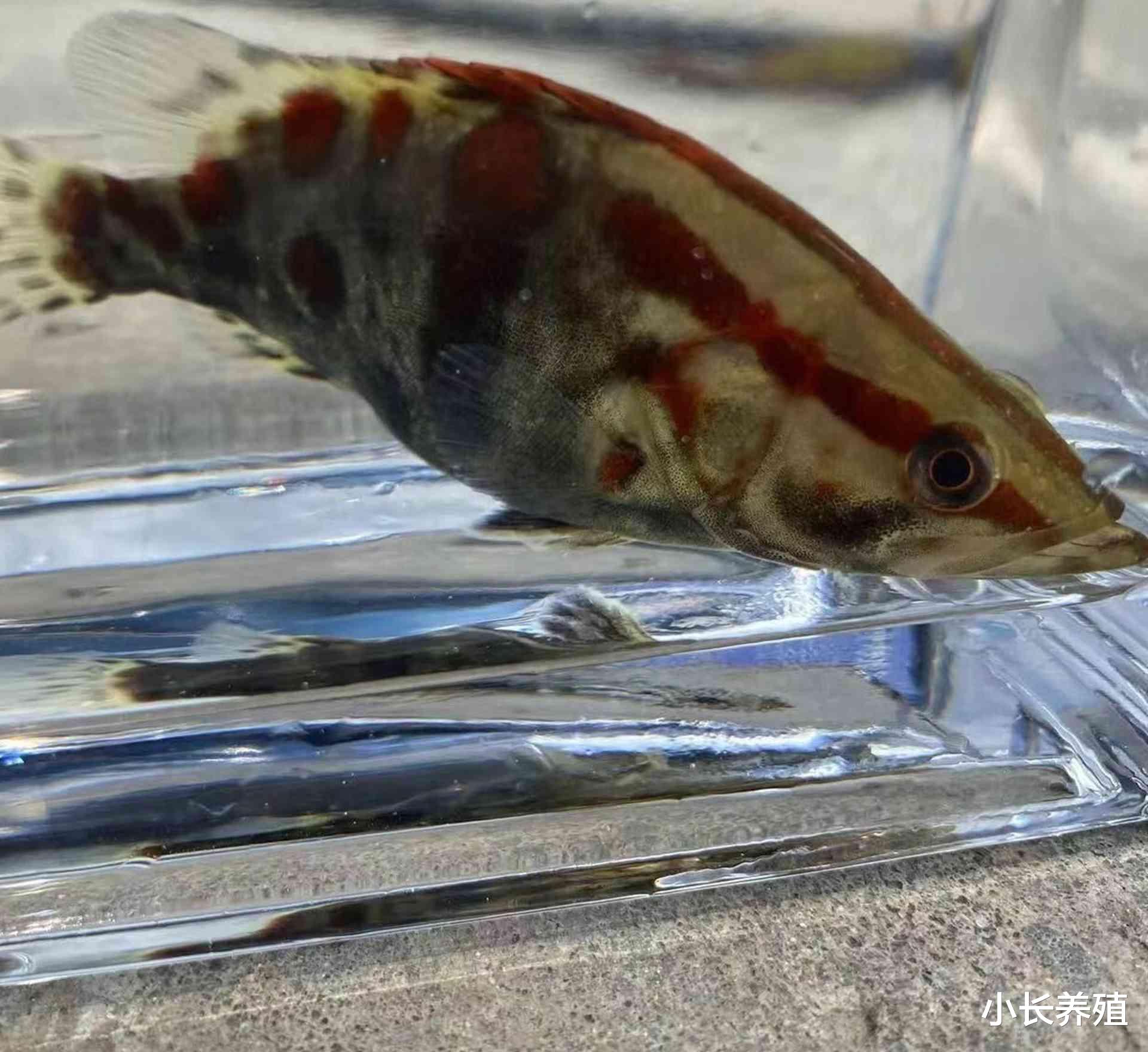

在水产养殖的世界里,鳜鱼和甲鱼都是很有价值的水产。鳜鱼肉质鲜美,在市场上颇受消费者喜爱,价格也比较可观。甲鱼就更不用说了,滋补功效被很多人认可,而且价格也不低。

先来说说鳜鱼,它喜欢生活在水流缓慢、水草茂盛的地方。这东西挑食得很,一般只吃活饵,像小鱼小虾之类的。甲鱼呢,它的适应能力较强,在池塘、湖泊甚至一些稻田里都能生存。它喜欢晒太阳,在天气暖和的时候经常趴在岸边或者石头上晒。鳜鱼在养殖3年左右能达到较好的出栏规格,甲鱼可能需要2年左右。

不过呢,在实际养殖中,很多时候都会遇到一些痛点。就像在一个南方湿热的地区,有个小型养殖场的老板,之前就想在同一个池塘里同时养鳜鱼和甲鱼。可这两种动物习性不太一样,一混养就出问题。鳜鱼游动快,有时会干扰甲鱼晒太阳,甲鱼呢在一些隐蔽地方待着,鳜鱼就追着往里钻,最后互相影响,长得都不好,损失不小。

我就听说过这样一个事儿。有个广东的老张,家里有个不小的养殖场。原来他也是一股脑儿把鳜鱼和甲鱼放一起养。这广东气候湿热,池塘水温常常30来度。一开始觉得挺美,省地儿嘛。可没多久就乱套了,鳜鱼成群地追逐甲鱼,甲鱼也变得很不安,吃料也不正常。而且鳜鱼的捕食习惯对甲鱼有威胁,甲鱼受伤后恢复慢,在广东这种湿热环境里还容易滋生细菌,死亡率升高。

后来他就开始琢磨解决办法。首先考虑的就是利用它们的生态位差异。鳜鱼喜欢在水的中层活动,甲鱼更多时候在底层或岸边待着。他就根据这个,把池塘合理划分一下。就像东北那黑土地,有个农场主李大哥,他搞了30多亩的大水库在养这两种。他在水库里设置了一些特制的水下障碍物和浅滩。鳜鱼就喜欢在有障碍物的水层穿梭,甲鱼就往浅滩和岸边石头堆那爬。这样就初步避免了直接的空间冲突。

这还不够,投喂时间的错峰也是很关键的一招。比如在北方干冷的地区,有一个养殖户刘大哥,在他的养殖场地里。他发现鳜鱼早上和傍晚比较活跃,就想这时候给鳜鱼投喂。而甲鱼呢,在上午10点到下午3点比较活跃,就给甲鱼在这个时间段投喂。像云南有个山清水秀的地方,有个养殖户阿强,他搞了混合养殖。他用了一些比较冷门的绿植,芦荟、吊兰还有薄荷来做对比种植在池塘边。芦荟耐旱,在云南干旱一些的边缘区域长得好,能为鳜鱼和甲鱼遮光挡雨。薄荷驱虫效果不错,在广东那种虫子多的地方,能让水里虫子少些,给鱼和甲鱼创造好环境。薄荷清凉的味道,鳜鱼和甲鱼好像还不太讨厌,吊兰呢,叶子好看,在北方的一些观光养殖场种着还好看。而且这三种绿植在不同季节,对水质调节作用不一样,南方的夏季吊兰净化水质好,北方的冬季芦荟反而对池塘水温稳定有好处。

他家鳜鱼和甲鱼这样分开投喂后,冲突少多了。鳜鱼能安心吃饭,甲鱼也不被打扰。还有啊,水质管理也得跟上。水质对它们的生长影响很大,在湖北那个有鱼米之乡之称的地方,水质肥沃,适合养殖这两种。但要是水质过于肥腻,鳜鱼会生病,甲鱼的壳也会变软。得定期换水、检测水质。像浙江有个水质清冽的地方,养殖户在换水的时候就加些天然的植物碎屑,既能保持水质清洁,又能给鳜鱼甲鱼补充点营养。而且换水的频率也得讲究,在南方的水温高的时候,可能一周就得换一两次,北方水温低的时候,两周换一次可能就够了。

另外,合理密度也很重要。在广西有个多山的地区,水质和周边环境都不错,一个养殖户老孙想混养鳜鱼和甲鱼。他一开始为了多赚钱,一下放了太多鱼和甲鱼进去。结果,鳜鱼缺乏足够的活动空间和食物,生长缓慢,甲鱼也被挤得整天乱爬,壳都受损伤了。后来他按照科学的密度投放,鳜鱼和甲鱼都有足够的空间,长得越来越好。而且不同生长阶段密度也要调整,像鳜鱼在长到尾重1斤前的幼鱼阶段,密度可以稍高,1斤以上就要降低密度。

疾病防控也得同步进行。在湖南那种气候多变的地方,养殖这两种水产,疾病防范不好就损失惨重。有一回下了一场暴雨,气温骤降。湖南的一个养殖场里有鳜鱼和甲鱼混养,这天气变化下,鳜鱼很快就得了肠炎。还有甲鱼也因为水温变化,加上水质突变,有部分患上了腐皮病。当时好多养殖户都着急忙慌的,不知道咋办。后来,这个养殖场的老板在网上看了很多资料,又请教了一些专家。他发现可以在平时多给池塘里撒一些天然的抗菌草药,像菖蒲,它在水温20到30度的时候,在南方很多水域都有生长,它有抗菌驱虫的效果,北方如果有温室养殖的话,也可以在里面种点水培的菖蒲,切碎了撒到水里。还有生石灰,定期消毒池塘。而且要把生病的鱼和甲鱼单独隔离治疗。

还有一个不容忽视的方面就是水温的控制。就拿湖北来说,它的地理环境多样,有山区和平原。在平原的养殖场里,水温在不同季节变化比较大。鳜鱼适宜的水温在20 - 30摄氏度之间。甲鱼的话,水温15 - 32摄氏度都能适应。到了冬天,水温下降,得给甲鱼做好保暖措施,在安徽的一些养殖场就有用稻草覆盖池塘一角来给甲鱼保温的土办法。而在夏天,水温过高,得想办法降温。像在江西的一些有山的地方,养殖户就会在池塘周围种些大树,大树的枝叶遮挡阳光,降低池塘周边温度,间接让水温降下来。

在混养的过程中,还得考虑到苗种的投放顺序。有一回,江苏的一个养殖户想把鳜鱼和甲鱼苗种一起放进去。结果发现这样不行,鳜鱼苗刚投放进去,比较弱小,甲鱼苗活动范围广,动作又大,鳜鱼苗生存压力太大。后来他就改变了策略,先放鳜鱼苗,等鳜鱼长到一定大小,并且适应了池塘环境后,再放甲鱼苗。这样做就避免了苗种之间的相互伤害。

养殖场的管理也很关键。我有个朋友在山东搞养殖场,他发现管理不精细的话,损失很大。比如说,他一开始没有对鳜鱼和甲鱼的生长情况进行细致的记录。过了一段时间,他发现鳜鱼的生长速度变慢了,甲鱼也出现了一些异常情况,但就是不知道原因在哪。后来他开始认真记录,每天测量水温、水质酸碱度,记录鳜鱼和甲鱼的摄食情况、活动状态等。就像贵州有个山区养殖场,养殖户在管理上很用心,他会每天早上和傍晚去池塘边查看鱼和甲鱼的状态,一有什么异常就及时处理。

饲料的选择也不能马虎。在水产养殖中,合适的饲料是关键。就拿鳜鱼来说,它对饲料的蛋白质含量要求比较高。而甲鱼对饲料的营养成分要求又不太一样。在浙江一带,有养殖户发现,用本地的一些小鱼小虾混合一些专门配制的颗粒饲料来喂鳜鱼效果不错,而给甲鱼喂一些螺蛳肉加上蔬菜碎末,能让甲鱼长得更好。不同地区的饲料资源不一样,在江苏沿海,还能买到一些新鲜的海产小杂鱼,用来补充鳜鱼的饲料,也是个很好的办法。而且在饲料的储存上也要注意,像湖南夏季气温高,饲料容易变质,得做好防潮防虫措施。

我们再看看另一个案例。在福建的一个小渔村,有个养殖户老郑,他搞了很长时间的水产养殖。之前他尝试混养鳜鱼和甲鱼的时候,就是简单一混,结果整天忙得焦头烂额,鱼和甲鱼的生长都很缓慢。后来他通过学习和实践,充分理解了两者生态位的差异。他在池塘里建造了一些特殊的隔断,让鳜鱼只能在特定的区域游动,甲鱼在自己的专属区域活动。这样做之后,鱼和甲鱼都能在自己的舒适环境里生长,而且互不干扰。同时,他根据投喂时间错峰的策略,鳜鱼在每天早上8点左右开始投喂,甲鱼则是下午2点左右。这样一来,鳜鱼有了充足的时间吃完饲料,甲鱼也能在合适的时间享受到食物。

还有个地方的养殖情况很有意思。在四川的一个小山区,有个养殖户老陈。他发现当地的气候湿润,山林里有很多野生的鳜鱼和甲鱼。他就想把这些资源利用起来。但是野生的鳜鱼和甲鱼要混养到人工池塘里也不是一帆风顺的。因为野生环境下的鱼和甲鱼野性比较大,刚开始放进去的时候,鳜鱼总是攻击甲鱼,甲鱼也很不安。老陈就慢慢来,先让它们在新环境里适应一段时间,按照前面说的生态位利用和投喂错峰的方法,经过3个月的时间,鳜鱼和甲鱼慢慢适应了新的养殖方式,长得越来越茁壮。

另外,还有水质的酸碱度对鳜鱼和甲鱼的影响。在北方的一些碱性水质地区,比如山西部分地区,和南方酸性水质地区养殖鳜鱼和甲鱼就有不同的注意事项。南方酸性水质的地方,在广西桂林就常见,如果水质碱性突然升高,鳜鱼会变得比较迟钝,甲鱼的壳也会有问题。可以在池塘里适当添加一些酸性物质,像腐殖酸来调节。北方碱性水质地区,如果偏碱性太强,可以用一些酸性肥料,像硫磺粉来调节。这样就能让鳜鱼和甲鱼在不同的水质酸碱度环境下健康成长。

在鳜鱼和甲鱼的混养过程中,繁殖也是个大问题。不同的地区繁殖的情况也不同。在广东沿海的一些温暖湿润的地方,鳜鱼和甲鱼的繁殖周期相对短一些。而在北方寒冷的地方,比如黑龙江,繁殖周期就会延长。这就需要根据当地的繁殖特点来安排养殖计划。在繁殖季节,对鳜鱼和甲鱼的保护措施也要跟上。比如在江苏的阳澄湖边的一些养殖户,在鳜鱼和甲鱼繁殖季节,会在池塘里设置专门的繁殖区域,保证鱼卵和幼体的安全。

在养殖的技术更新方面也不能落后。就像湖南,养殖户们经常参加一些水产养殖技术交流会。有个养殖户听说了新的水产养殖技术后,就试着应用到鳜鱼和甲鱼的混养中。他把一些智能监测设备放到池塘里,实时监测水温、水质、鱼的游动情况等。以前需要人工每天去查看的数据,现在在手机就能看到。而且这些设备还能报警,一旦有什么异常情况,养殖户就能及时处理。这在福建等地的养殖场也慢慢推广起来了。

还有池塘的布局也很重要。在北方一些平原地区,比如河北,池塘比较规整。养殖户会根据鳜鱼和甲鱼的生活习性,把池塘划分为不同的功能区。鳜鱼活动区、甲鱼活动区、繁殖区、饲料投喂区等。而在南方丘陵地区,像江西的很多池塘是依山而建的,养殖户就会根据地形来布局。在山坡的高处设置鳜鱼的进水口,让水质保持较好的活性,甲鱼的栖息地在靠近岸边较缓的地方,这样可以利用地形的优势来养殖。

从时间维度来看,养殖鳜鱼和甲鱼的初期,也就是1年左右的时间内,最重要的是适应环境和调整养殖策略。这个阶段,要多观察鱼和甲鱼的状态,根据不同的地域特点和环境条件及时调整。到了养殖的中期,2年左右,就要重点关注鱼的生长速度、健康状况等。比如在云南,这个季节水温合适的时候,鳜鱼和甲鱼的生长速度会比较快,就要加强饲料的投喂和管理。到了养殖的后期,3年左右,就考虑出栏的问题,要根据市场需求来决定出栏的时间和数量。

在不同的养殖场景下,也有不同的要点。在家养的时候,可能规模比较小,主要是在自家的池塘或者小水体里。这时候就更要注意细节,比如水质的监控、饲料的投喂量等。像在山东的一些农村家庭,很多人会有一个小水塘养鳜鱼和甲鱼,他们要根据自家水塘的情况灵活调整养殖方法。在养殖场的话,规模比较大,管理起来更复杂,就需要有一套完善的管理体系。比如安徽的大型养殖场,从苗种的引进到最后的出栏,每个环节都有严格的标准。

在养殖的过程中,还有很多人文因素的影响。就像在四川的老陈,他养鳜鱼和甲鱼,除了为了赚钱,还有对家乡水产养殖传统的传承。他希望通过自己的努力,让家乡的鳜鱼和甲鱼养殖得更好,也能让更多的人知道家乡的特色水产。在广东的老张也是如此,他觉得自己在当地搞养殖,要带着乡亲们一起发展。

从这众多的养殖实例中可以看出,鳜鱼和甲鱼的混养虽然有潜在的冲突,但只要我们利用好生态位差异、错峰投喂等方法,再加上适合当地的管理和技术,是能够让它们和谐共生的。

那我就想问大家一个开放性的问题:在鳜鱼和甲鱼混养的过程中,如果当地突然出现了新的竞争物种,比如一种繁殖能力很强的野杂鱼或者水生昆虫,你会如何调整混养策略来保障鳜鱼和甲鱼的健康生长呢?是改变投喂策略、调整养殖密度,还是采用其他的方法呢?