前言

2009年,面对美国的高薪诱惑,硅谷奇才李开复依然选择了回国发展。

这确实使众人不解,毕竟当时的李开复在美国IT行业属于“大佬”级别,微软、苹果等科技巨头都曾向他抛出橄榄枝。

按理说在当时那种绿卡至上的移民浪潮中,李开复靠着这些可以在美国生活的风生水起了。

那他为何为何会拒绝美国的挽留呢?

名门之后

1961年12月3日,李开复出生于中国台湾新北市中和区,彼时谁也未曾料到,这个小男孩未来会在计算机领域掀起惊涛骇浪。

李开复出生于名门世家,父亲李天民毕业于黄埔军校,早年投身军旅,后任职于国民党,在政治领域有着一定的影响力。

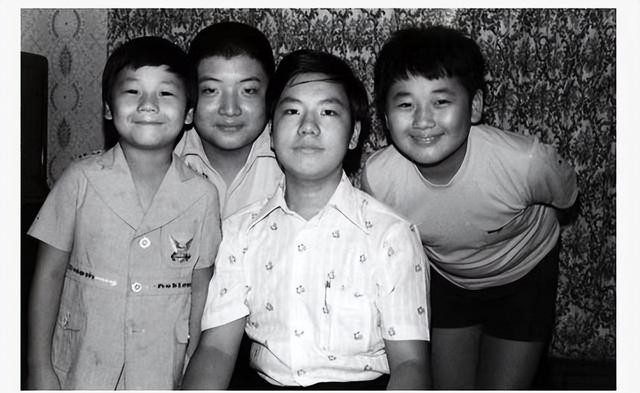

作为家中最小的孩子,他的诞生给家庭带来了许多欢乐,当时李开复的母亲已44岁高龄,在那个医疗水平有限的年代,高龄产子面临着巨大的风险,可母亲还是坚持把他生了下来。

在李开复5岁的时候,他就已经能够熟练背诵九九乘法表和《唐诗三百首》,这在同龄人中是极为罕见的。

然而李开复可并不是只知埋头苦读的“书呆子”,他性格活泼开朗,对周围的一切都充满好奇。

就拿睡觉这件事来说,和大多数小孩一样,他特别不喜欢早早爬上床睡觉,总觉得大人能熬夜玩耍,小孩却要早睡是件很不公平的事。

于是,他灵机一动,趁家人不注意,偷偷爬上高高的柜子,将家里大大的钟拨慢了一个小时,又潜入母亲的卧室,调慢了她的闹钟,接着跑到姐姐的房间,把她的手表也弄慢了。

当晚,李开复如愿以偿地晚睡了一个小时,心里别提多得意了,可第二天,全家人都因此晚起一个小时,上班的、上学的,乱成一团,姐姐们更是气得对他“咬牙切齿”。

面对这样的调皮鬼,母亲不仅没有大发雷霆,反而觉得他很聪明,这种包容的态度,在李开复的心中种下了自由和创新的种子。

那时,电子行业刚刚兴起,李开复对电子产品产生了浓厚的兴趣,总是拆拆装装,探索其中的奥秘。

母亲见他如此着迷,便省吃俭用,为他买来各种电子零件,满足他的好奇心。

这些小小的零件,成了李开复打开科技世界大门的钥匙,也让他在探索中不断提升自己的动手能力和思维能力。

1972年,11岁的李开复迎来了人生中的一个重要转折点,哥哥从美国回来看望家人,觉得李开复在台湾所学的知识太过死板,不利于未来的发展,便提出带他前往美国学习。

在那个出国还不太普遍的年代,母亲虽然心中满是不舍,但为了孩子的前途,还是毅然决然地同意了。

就这样,李开复背井离乡,踏上了前往美国的求学之路,而这也彻底改变了他的命运。

国外留学

初到美国的李开复,面临着巨大的挑战,语言不通、文化差异,让他在这个陌生的国度里处处碰壁。

但他并没有被困难吓倒,李开复意识到,语言是融入美国社会和学习的关键,于是他每天刻苦学习英语,抓住一切机会与美国同学交流。

从最初的结结巴巴,到后来能够流利地表达自己的想法,他付出了常人难以想象的努力。

一次偶然的机会,他接触到了计算机,那一刻,他仿佛发现了新大陆,瞬间被这个神奇的机器深深吸引。

此后,他一头扎进计算机的世界里,自学编程知识,常常在计算机房一待就是一整天,14岁时,他已经能够独立编写程序。

1977年,16岁的李开复代表学校参加了台湾计算机奥林匹克大赛,在高手如云的赛场上,他沉着冷静,一路过关斩将,最终成功夺冠。

高中毕业后,李开复被哥伦比亚大学录取,他毫不犹豫地选择了计算机科学专业。

大二那年,李开复加入了一个暑期语音识别系统的研发团队,在团队中,他充分发挥自己的聪明才智,与团队成员密切合作,经过无数个日夜的努力探索,他们终于研发出了世界上第一个可以识别人语音的系统。

这个突破性的成果,不仅为李开复赢得了当年的“杰出科学成就奖”,也让他在计算机领域崭露头角,“李开复”这个名字开始被更多人知晓。

从哥伦比亚大学毕业后,李开复对计算机科学的探索热情愈发高涨,他渴望在这个领域取得更深层次的研究成果。

于是,他选择进入顶级学府卡内基梅隆大学攻读博士学位,卡内基梅隆大学的计算机专业在全球名列前茅,学习强度极大,每周工作70-80个小时是常态,但李开复丝毫没有懈怠。

在攻读博士期间,在语音识别领域取得了重大突破,他的博士论文《非特定人连续语音识别系统》达到了世界一流水平,并获得了《商业周刊》所授予的“最重要科学创新奖”。

李开复用5年时间就完成了博士学业,打破了该校计算机专业的学业记录。

成为硅谷奇才

1990年,年仅29岁的李开复凭借着在计算机领域的优异成绩,成功加入了苹果公司。

当时的苹果公司正面临着激烈的市场竞争和内部的困境,乔布斯的离开让公司的发展陷入了迷茫,市场份额不断被竞争对手蚕食,整个公司笼罩在一片阴霾之中。

然而李开复并没有被眼前的困难所吓倒,他毅然投身到苹果公司的创新与发展中。

他带领团队全力以赴地投入到研发工作中,致力于为苹果公司开发出具有创新性的多媒体应用和早期的人工智能技术。

在李开复的带领下,团队成员们日夜奋战,攻克了一个又一个技术难题,他的才华和能力逐渐崭露头角,成为了苹果公司的核心人物之一。

但由于当时的微软公司凭借着Windows操作系统的强大优势,在计算机市场上占据了主导地位。

面对微软的强大竞争压力,苹果公司在市场竞争中显得力不从心,李开复所主导的一些创新项目也未能得到公司高层的充分支持和重视,这让他感到十分无奈和沮丧。

1996年,李开复离开了苹果公司,加入了SGI公司,担任互联网部门副总裁兼总经理。

1998年,微软公司向他伸出了橄榄枝,邀请他加入微软,负责创建微软中国研究院,微软作为全球科技行业的巨头,一直以来都以其强大的技术实力和创新能力而闻名于世。

李开复知道这对于微软公司在中国的发展十分重要,他毫不犹豫地接受了微软的邀请。

在李开复的带领下,团队成员们围绕着计算机科学的前沿领域展开了深入研究,取得了一系列令人瞩目的科研成果。

其中,最具代表性的成果之一就是他们在自然交互式软件方面的创新研究。

微软中国研究院凭借其卓越的科研成果和创新能力,迅速在国际上崭露头角,被《麻省理工学院技术评论》评为“最火的计算机实验室”。

李开复也因为在微软中国研究院的出色表现,于2000年被晋升为微软公司全球副总裁,成为了微软公司历史上最年轻的全球副总裁之一。

2005年,谷歌公司凭借在搜索引擎和互联网技术领域的创新优势,迅速崛起为全球最具影响力的互联网公司之一。

谷歌公司看中了李开复在计算机领域的卓越成就和丰富经验,向他发出了邀请,希望他能够加入谷歌,负责谷歌中国业务的发展。

经过深思熟虑,李开复决定离开微软,加入谷歌公司,担任谷歌全球副总裁兼大中华区总裁。

毅然回国

李开复的这一决定引起了轩然大波,微软公司对他的跳槽行为表示强烈不满,认为他违反了竞业禁止协议。

微软公司迅速将李开复和谷歌公司告上了法庭,指控他们侵犯了微软公司的商业机密和知识产权。

面对微软公司的起诉,李开复并没有退缩,他坚信自己的行为是合法的,并且是出于对自己职业发展和对互联网行业的热爱。

在谷歌公司的全力支持下,李开复积极应对诉讼,通过法律途径维护自己的权益。

最终,经过长达六个月的诉讼期,微软和谷歌私下达成了和解协议,李开复得以顺利加入谷歌公司。

之后面对美国抛出的橄榄枝,李开复内心毫无波澜,他深知,自己的根在中国,中国的发展才是他最为关注的。

他曾在接受采访时深情地说道:“我是中华民族的一份子,无论身在何处,都无法割舍对祖国的眷恋,我希望能够用自己的所学,为中国的经济发展贡献一份力量。”

在他眼中,中国不仅是他的祖国,更是一片充满无限可能的商业沃土。

于是李开复毅然决然地踏上了回国的征程,他带着旗下864家公司,冲破重重阻碍,回到了祖国的怀抱。

李开复的回归,如同一股强劲的春风,为中国商业圈带来了新的活力与机遇,他凭借着在国际商业舞台上积累的丰富经验和广泛人脉,迅速在中国市场掀起了创新的浪潮。

他创立的创新工场,成为了中国创业者的摇篮,创新工场专注于早期创业投资,为那些怀揣梦想的年轻人提供资金、技术、市场等全方位的支持。

在创新工场的扶持下,一大批优秀的创业项目如雨后春笋般涌现,涵盖了人工智能、移动互联网、教育、医疗等多个领域。

这些项目不仅为中国的科技创新注入了新的活力,也为中国经济的转型升级提供了强大的动力。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

参考资料:

李开复举家迁回北京定居 微软与Google秘密和解-中国新闻网.2005.12.26