赵匡胤的“杯酒释兵权”,在历史课本中常被描绘成一种智慧的化身,用一场酒宴轻松化解了禁军将领手中的权力危机。

然而,故事背后的细节却显得更加复杂,甚至让人唏嘘不已。

有人为了保命,不得不装聋作哑;有人因为救命之恩,却落得身败名裂。

看似一场稳如泰山的权力布局,实则暗藏着鲜血与算计。

杨信,一个在历史中少有人提及的名字,却因为这场权力的游戏,哑了整整十二年。

赵匡胤即位的那一年,天下还处于战乱的余烬之中。

后周世宗柴荣刚刚去世,年幼的皇子根本无法掌控局势。

于是,陈桥驿那场著名的“黄袍加身”就此揭开了北宋的序幕。

赵匡胤是个聪明人,他知道自己能当上皇帝,靠的是一群手握军权的老兄弟。

可问题也在这儿。

他们今天能扶他上位,明天就可以扶别人下台。

这种事在五代十国早已屡见不鲜,从梁到周,皇帝的位子几乎都靠军权的支持轮流坐庄。

赵匡胤心里清楚,这把龙椅坐得稳不稳,不是靠他手里的权杖,而是要看那群禁军将领的态度。

于是,登基不到两年,他就想出了一个一石二鸟的办法。

史书上说得很简单——一场酒宴,几句推心置腹的话,这些将领就主动交出了兵权。

可现实中,事情远没那么简单。

那些将领不是傻子,他们知道赵匡胤在防着自己,但也明白,若是硬抗到底,恐怕下场只会更惨。

于是,一个个表面上顺从地交出手中的权力,背地里却各怀心思。

有的选择急流勇退,有的则想方设法保住性命和家族的荣华。

而杨信,就是这场权力斗争中,一个最耐人寻味的角色。

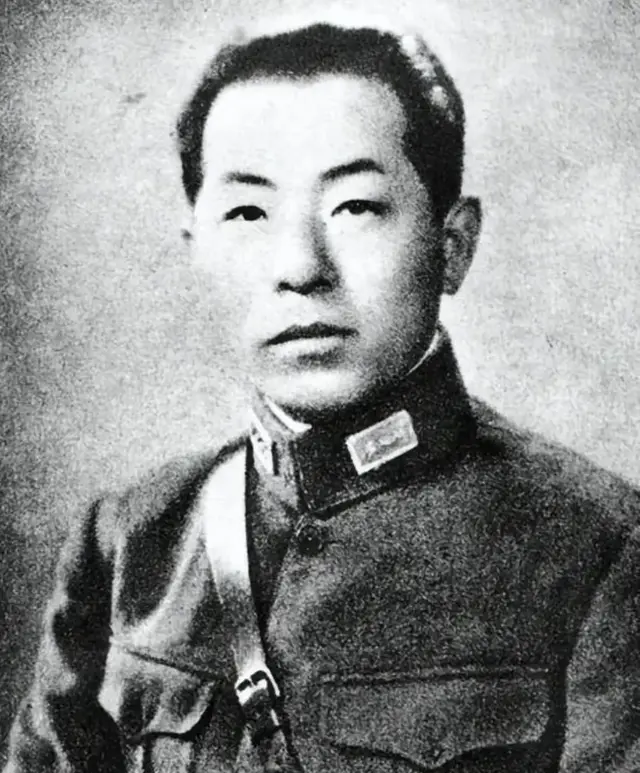

杨信原名杨义,出身后周,跟随赵匡胤多年。

论资历,他算不上赵匡胤的嫡系,但也算得上是立下过汗马功劳的老臣。

然而,杨信从一开始就明白,赵匡胤对武将始终带着戒心。

最让武将们毛骨悚然的一件事,就是赵匡胤对张琼的处理。

张琼是赵匡胤的生死之交,当年攻打寿州时,张琼甚至用自己的身体挡住敌军的箭,救了赵匡胤一命。

但这样一个救命恩人,却因为有人诬告他私养部曲,被赵匡胤直接赐死。

张琼家徒四壁,根本没有所谓的百余部曲,这不过是一次赤裸裸的权力杀伐。

赵匡胤没有审查,也没有追究告密者的责任,只是借机敲打那些心怀不轨的武将。

这件事让禁军人人自危,所有人都明白,张琼都能死,谁还能幸免?

杨信看得很透。

他知道,哪怕自己忠心耿耿,也不可能得到真正的信任。

于是,他选择了一条最出人意料的路——装哑巴。

他在一次重病之后,突然失去了说话的能力。

此后,他只能用手势和简单的单音来表达。

对于一个武将来说,这几乎等于断送了仕途。

可赵匡胤却没有因此免去他的职务,反而将他一步步提拔,直到成为禁军的最高指挥官。

很多人不理解,为什么一个无法完整发号施令的哑巴,能担任这样重要的职位。

其实,这正是杨信的聪明之处。

从赵匡胤的角度看,一个哑巴根本没有能力组织兵变,反而是个最安全的选择。

而从杨信的角度看,装哑巴不仅保住了自己的性命,还让他在风暴中心得以全身而退。

这是一场心照不宣的默契,杨信用十二年的沉默,换来了赵匡胤和赵光义的信任。

然而,这种平衡并非没有代价。

杨信的每一次晋升,都伴随着更多的猜疑和试探。

他要小心翼翼地维持自己的“哑巴”人设,不能露出任何破绽。

即便如此,他仍然无法避免被卷入权力的漩涡。

赵匡胤去世后,赵光义即位,开始清理兄长旧部。

很多将领在这场权力更替中被贬黜甚至处死,但杨信却奇迹般地保住了自己的位置。

直到他晚年重病卧床,才终于开口说话。

据说,赵光义亲自前去探望时,杨信还提醒他要加强边防,给边将更多的自主权。

赵光义为之动容,赐予他的家族厚重的赏赐。

然而,这一切并未改变杨信的结局。

他在第二天便病逝,留下了一个让后人无法解开的谜团——他到底是因病失声,还是为了自保装哑巴?

杨信的故事,其实是两宋“重文抑武”政策的一个缩影。

从赵匡胤到赵光义,两代皇帝都在用各种手段削弱武将的权力,试图建立一个由文官掌控的中央集权体系。

赵匡胤通过“杯酒释兵权”,分化禁军的权力结构;赵光义则进一步加强对武将的防范,甚至让他们互相牵制。

结果是,武将们的积极性和进取心被彻底压制,北宋的军队逐渐丧失了战斗力。

这种制度设计虽然避免了内部的权力斗争,却也为北宋的外部危机埋下了隐患。

有人说,杨信的哑巴生涯,是一场个人与权力的博弈。

他用沉默换来了短暂的安稳,却无法改变整个时代的命运。

北宋立国一百多年,始终未能摆脱重文轻武的桎梏。

杨信的选择看似聪明,但在历史的长河中,或许只是一场注定要输的赌博。