2025年3月4日,当王大发的抖音账号突然灰屏时,我正用西瓜勺刮着最后一点果肉。这个被网友戏称"娱乐圈人形弹幕机"的头部账号消失得如此突然,就像她那些真假难辨的八卦爆料,在信息洪流中炸开又消散。这让我想起上周在某网红直播间看到的荒诞场景:主播举着"实锤证据"的空白文件夹,屏幕前却有二十万观众疯狂刷着礼物,评论区持续滚动着"求锤得锤"的弹幕。

这个魔幻现实主义的场景背后,暗藏着流量经济的畸形密码。根据艾媒咨询最新发布的《2025年中国网红经济白皮书》,娱乐爆料类账号的商业变现效率是美妆测评的3.2倍,是知识分享类内容的7.8倍。在算法推荐机制的喂养下,"爆料-争议-反转"的传播模型正在形成闭环,某MCN机构负责人私下透露,他们培养的八卦账号平均每制造三个谣言就能孵化出一个热搜话题。

当我们吃着"瓜"刷着弹幕时,可能没意识到自己早已成为数据工厂的"养料"。中国传媒大学网络舆情研究所的监测数据显示,2024年娱乐类谣言的平均存活时间从72小时缩短至12小时,但单条谣言的传播半径却扩大了15倍。这种病毒式传播正在重塑公众的信息接收习惯——就像我邻居张阿姨说的:"管它真的假的,热闹最重要!"

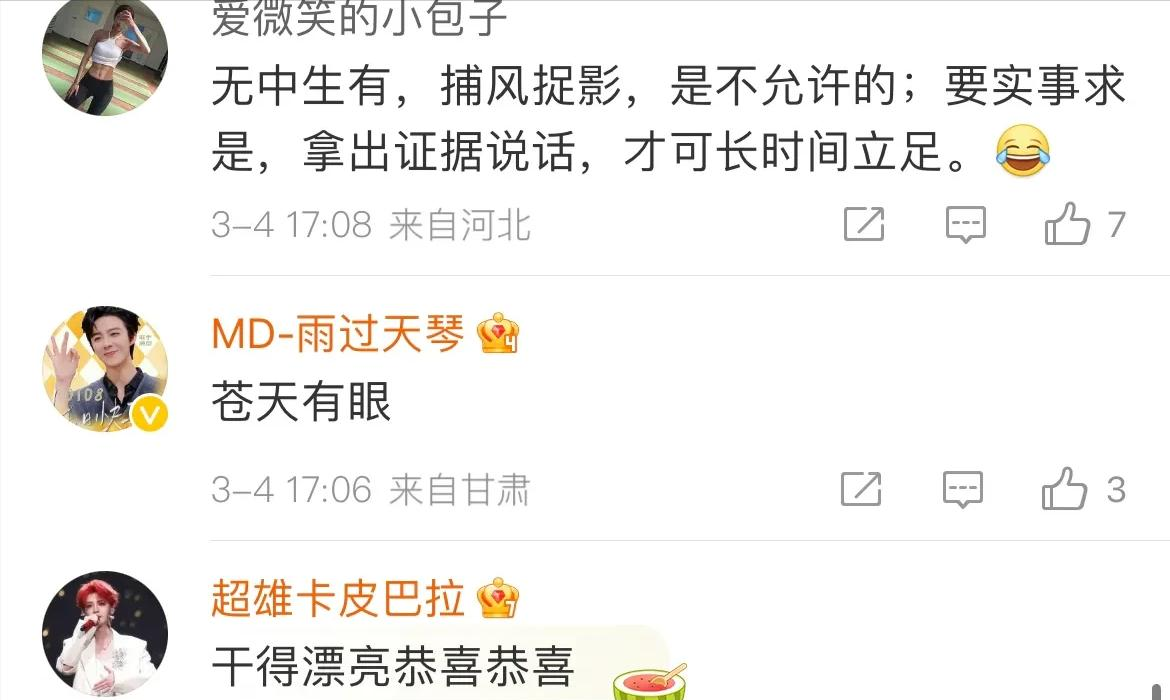

在这场全民吃瓜的狂欢中,有个细节特别值得玩味:被封禁的"懂瓜呱"账号,去年因曝光某导演性侵案细节,单日涨粉180万。但当警方通报证实爆料存在严重失实后,账号粉丝数仅下跌3.7%。这种吊诡的数据反差,折射出网络时代隐私权与知情权的认知错位。

中国人民大学法学院教授李宪明团队的最新研究显示,在涉及公众人物的网络争议中,62.3%的网友认为"明星就该接受舆论监督",但只有28.1%的受访者能准确说出隐私权的法律定义。这种认知偏差在"超能摄影阳阳"偷拍事件中尤为明显——当狗仔跟踪拍摄某演员就医过程时,评论区最高赞的竟是"病号服同款已上架"的电商链接。

更值得警惕的是"共犯心理"的集体无意识。清华大学新闻学院近期开展的追踪实验表明,参与过谣言传播的用户,事后主动核查事实的比例不足5%,但二次传播意愿却高达73%。这种传播惯性正在制造新型的社会信任危机,就像我表弟在家族群里转发"某顶流隐婚"消息时理直气壮地说:"大家都在传,肯定有猫腻!"

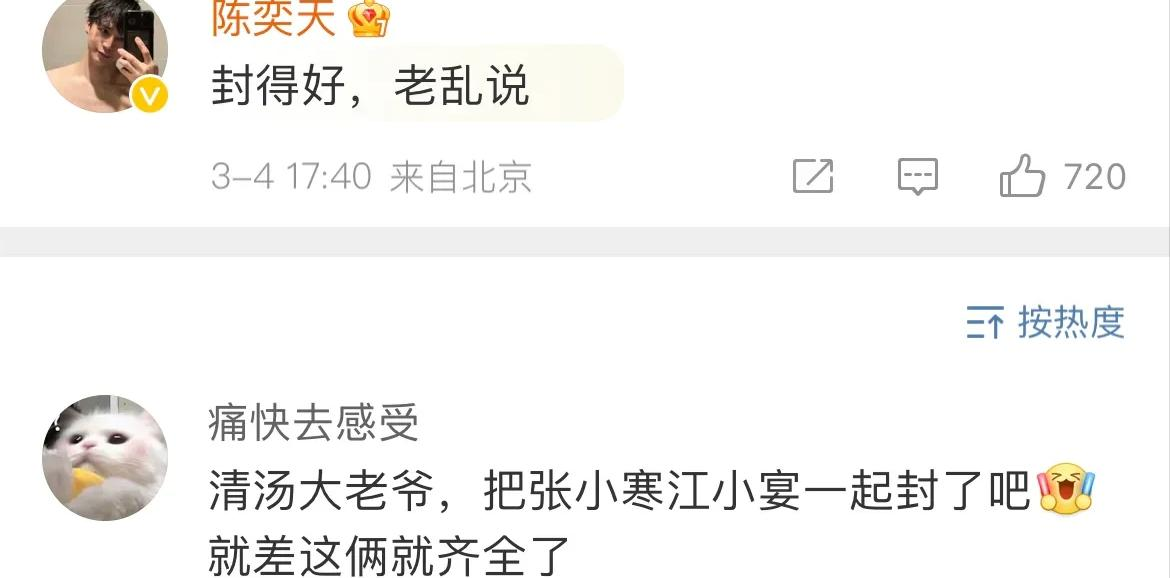

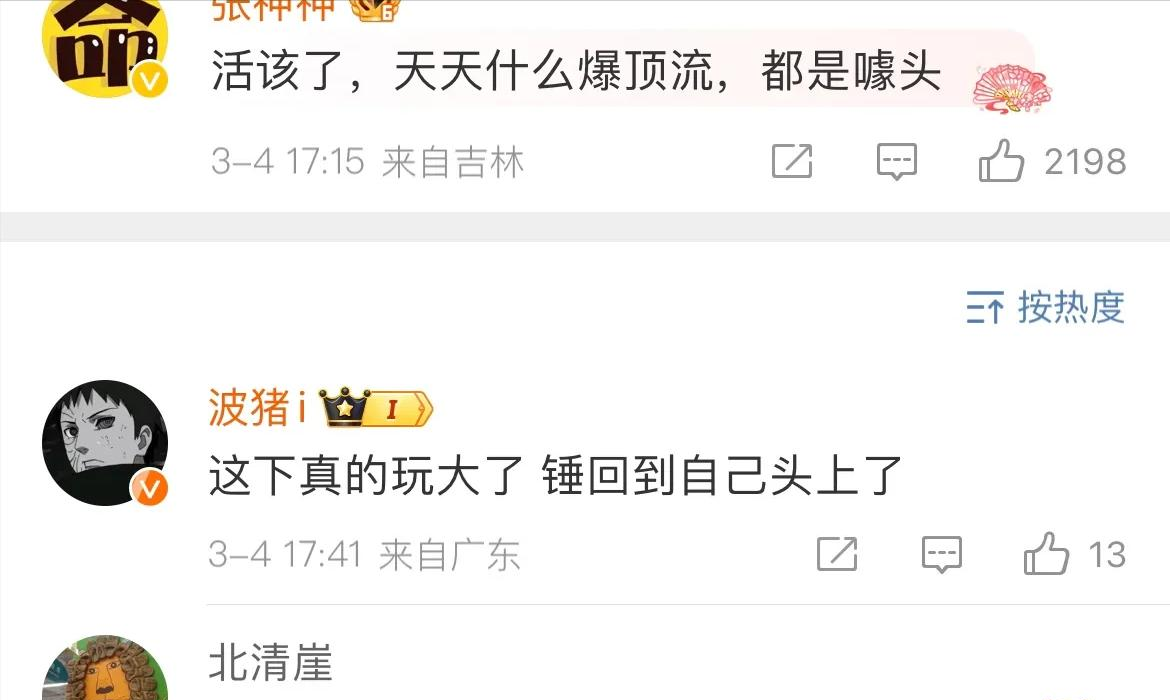

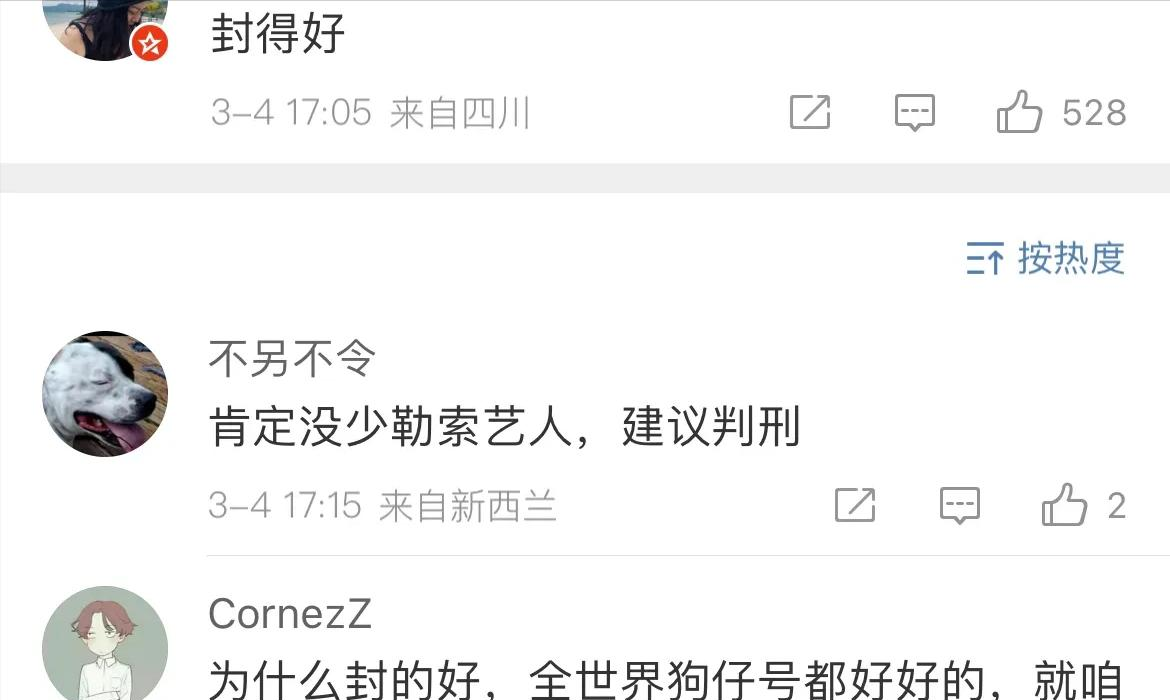

封禁公告发布当天,某直播平台服务器出现了戏剧性的一幕:系统自动生成的"违规内容提醒"弹窗,反而成为新晋网红们竞相模仿的流量密码。这种黑色幽默的传播现象,恰好暴露出平台治理的深层困境。据工信部最新披露的数据,2024年各大平台累计处置违规账号3800万个,但同类账号的再生周期已缩短至48小时。

字节跳动内容安全负责人曾在闭门会议上透露,现有的AI审核模型对"擦边爆料"的识别准确率不足60%,人工审核团队每天要处理200万条疑似违规内容。这种技术与人力的双重局限,在"刘大锤"账号的复活游戏中展现得淋漓尽致——该账号通过拆分汉字、谐音代指等方式,七次被封又七次"秽土转生"。

更复杂的博弈发生在监管盲区。今年初实施的《网络内容生态治理条例》明确规定,不得传播未经核实的演艺圈传闻,但某法律科技公司的监测显示,条例实施三个月后,使用"据知情人透露""网传"等模糊话术的内容反而增长42%。这种"道高一尺魔高一丈"的攻防战,让人想起那个经典寓言:每封禁一个造谣账号,就会在评论区催生十个"课代表"。

结语:重构数字时代的舆论免疫系统当封禁名单上的账号逐渐灰暗时,我的手机突然弹出某新注册账号的推送:"大喇叭娱乐——比王大发更敢说!"这种"野火烧不尽"的传播生态,迫使我们必须重新思考:在算法与人性交织的舆论场,到底需要怎样的免疫系统?

上海交通大学媒体与传播学院最近提出的"数字素养疫苗"概念或许是个启示——通过在学校教育中植入信息溯源训练,在社会层面建立事实核查联盟,在技术端开发谣言DNA图谱。就像当年全民接种牛痘对抗天花,我们可能需要一场数字时代的"认知免疫运动"。

下次再遇到"惊天大瓜"时,不妨先问自己三个问题:这个消息的源头在哪里?求证成本有多高?传播出去会带来什么后果?毕竟,在这个万物皆媒的时代,我们每个人都是舆论生态的构建者。当你在直播间打下"求锤"的瞬间,可能正在参与编写这个时代的集体记忆脚本。