1972年的香港,邵逸夫的邵氏电影公司正处于巅峰时期。动作片、古装片轮番上演,甚至在海外市场都颇有斩获。

然而,这位香港电影大亨却在一次谈话后脸色骤变,坐立不安。

那一天,一位来自内地的律师朋友突然递来了一份特殊的清单,清单上赫然列着几部邵氏电影的名字,要求将这些影片送到北京,为毛主席专门放映。

对邵逸夫而言,这是一份前所未有的“借片”请求。在当时,香港与内地几乎没有任何文化交流,更遑论让自己电影进入北京这样特殊的场合。借还是不借?

毛主席在早年的电影观看体验,往往发生在一个与他住处仅一墙之隔的含和堂内。

这个地方原本是集会和演讲的场所,后来逐渐转变为放映电影的场所。

电影放映通常在晚上进行,屋子里装满了长凳和一些摇椅,中间放置着简陋的放映机。

放映机前,银幕悬挂在墙上,稍显陈旧但足以显现电影的魅力。

在含和堂的电影之夜,毛主席常常是人群中的一员,他和其他观众一起坐在摇椅上,目不转睛地注视着银幕。

当《罗密欧与朱丽叶》这样的经典爱情片在银幕上上映时,放映室内的气氛通常会变得特别静谧。

《苏伊士》这部影片则展现了不同的一面,讲述了苏伊士运河的历史和战略重要性。

电影中精确的历史再现和宏大的场景布置,使得观众仿佛亲临其境。

毛主席在观看此片时,对影片描绘的国际地缘政治展示出浓厚的兴趣。

而《出水芙蓉》则是一部展示美国生活方式的影片,电影通过一系列生活片段,描绘了美国人的日常生活,从而给予毛主席及其他中国观众一个了解美国社会的窗口。

电影结束时,含和堂内常常会响起热烈的掌声或是观众间的低声讨论。

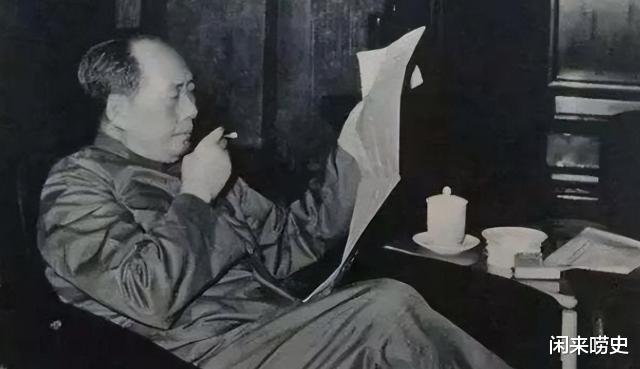

1972年,毛主席的视力因为白内障问题大幅下降。

作为一生酷爱阅读的领导人,毛主席每天都在书籍和文件中度过,几乎没有间断。

然而,视力的急剧下降让他无法像以往那样轻松阅读,尤其是密密麻麻的小字成了他最大的困难。

为了满足毛主席的阅读需求,党中央特别成立了一个专门的工作组,被称为“大字本组”。

这个团队的任务是将毛主席需要阅读的书籍和文件重新排版,用超大号的字体进行印刷。

他们挑选的字体被称为“三十六磅特大号”,远远超过一般印刷的标准,目的就是让主席可以更轻松地阅读这些内容。

仅仅一年后,毛主席连这“三十六磅特大号”的字体也逐渐难以辨识了。

这让身边的医生和秘书们倍感焦虑。他们多次建议主席减少阅读时间,转而多休息,以免视力进一步恶化。

每次听到这样的建议,毛主席总是表示不满,依旧坚持自己多年养成的阅读习惯。

为了在不违背主席意愿的情况下保护他的健康,华国锋经过多次思考,最终想出了一个折中的办法。

他决定尝试转移主席的注意力,从单一的阅读扩展到更多的休闲方式。

在讨论中,华国锋注意到,毛主席对电影表现出了浓厚的兴趣。

他决定通过增加电影放映的方式,既丰富主席的生活,又减轻他的眼睛负担。

20世纪70年代,内地与香港在文化领域的隔绝十分显著。

彼时的香港电影以其多样化的题材和精良的制作,在亚洲地区声名远扬,但内地几乎没有机会接触到这些作品。

内地放映的电影资源相对有限,大部分是国产影片,偶尔引进一些国际电影,但这些影片的种类和数量远远无法满足更多元的需求。

华国锋认为通过香港电影的引进,可以为毛主席提供更加丰富的视听内容,同时也为内地打开一个了解香港文化的窗口。

华国锋将任务交给了文化部的一位副部长,要求他尽快设法从香港引进一些电影。

文化部副部长接到任务后,迅速着手与广东的韦国清联系。

两人讨论后,一致认为,要突破与香港之间的文化隔阂,最有效的途径是利用新华社驻香港分社的资源。

这是当时少有的能够与香港保持直接联系的官方机构,而其社长梁威林多年来积累了广泛的社会人脉,正是推动这项任务的最佳人选。

梁威林接到消息后,立即展开行动。

他首先联系了一位在香港法律界颇有影响的朋友,经过解释,这位律师很快理解了内地的需求,并同意帮忙牵线搭桥。

通过律师的介绍,梁威林得以顺利与邵逸夫取得联系,并将内地希望引进电影的计划传递给他。

律师带着内地开列的电影清单,径直来到邵氏电影公司的片库。

消息传到邵逸夫耳中时,他并没有轻松接受这个请求。

邵逸夫当时虽然身为香港电影界的领军人物,但与内地并无直接联系,甚至对内地的态度了解甚少。

听说内地要借影片,他立刻产生了疑虑,担心这些影片被拿去批评或批判。

邵逸夫的焦虑没有掩饰,他当即与律师朋友进行了交谈。

他甚至问道:“内地要拿这些电影做什么?会不会对公司形象不利?”

律师朋友见状,并没有被他的担忧打动,而是耐心劝说。

他提到:“现在尼克松都访华了,国际局势正在改变。你为什么不能把电影当作一种桥梁,与北京建立联系?这对未来或许会带来意想不到的好处。”

经过一番深思熟虑,邵逸夫决定迈出这一步,答应将部分影片借给内地。

他安排公司工作人员从片库中挑选出几部具代表性的电影,其中包括李小龙主演的《精武门》、《猛龙过江》和《唐山大兄》。

这些电影在香港上映时大获成功,尤其是李小龙的出色功夫表演,不仅在亚洲范围内引发轰动,更为香港电影在国际市场上赢得了声誉。

这些影片很快被送往内地,并为毛主席专门安排了放映。

在观看《精武门》时,银幕上李小龙饰演的陈真面对外国欺压者时,毫不畏惧,用凌厉的功夫反击的场面引人注目。

毛主席在观看过程中对李小龙的动作细节表现出浓厚兴趣,每当看到他一招一式将敌人打倒时,总会忍不住拍手称赞。

至于《唐山大兄》,这是李小龙的成名作之一。

影片中,李小龙饰演的角色在面对压迫和不公时,从最初的忍让到最终的爆发,成为了一个勇敢反抗的象征。

毛主席对于影片中所展现的勇气和正义感颇为认可。

他看到李小龙在片中通过拳脚打破重重阻碍时,更是多次拍手称好。

周恩来作为新中国的领导人之一,对电影同样充满兴趣,但与毛主席不同的是,他更偏爱纪录片。

这种类型的影片以真实的历史事件、社会现状为主题。

作为革命家和政治家,他观看电影时始终保持着高度的历史和政治视野,将其作为一种观察世界、吸取经验的途径。

在特定时期,我国从多个国家引进了一些经典的纪录片和战争题材电影,这些影片成为周恩来工作之外的一种特别关注对象。

其中,美国的《巴顿将军》是一部引人注目的影片。

这部电影围绕二战期间美国名将巴顿的生平展开,周恩来在观看这部影片时,特别注意到巴顿在领导作战和团队管理上的独特风格。

与此同时,日本战争影片也被引进,其中包括《山本五十六》《啊!海军》和《大海战》。

这些电影在日本国内以强调历史和军事情节著称,对海军战术和太平洋战争中的重要战役进行了详细的刻画。

例如,《山本五十六》通过描写这位日本海军大将的战略布局和失败经历,展现了二战中日美冲突的激烈程度。

周恩来观看后,对影片中的战术分析表现出极大的兴趣。

另一部引人关注的影片是美日合拍的《虎!虎!虎!》。

该片以珍珠港事件为核心,通过双方视角交替展现了这一历史事件的全貌。影片在技术细节和历史呈现上的精准程度极高,这使周恩来特别重视。

除了美日影片之外,周恩来还关注来自欧洲和北非国家的纪录片。

这些影片涉及当时一些国家的社会现状、经济发展和民族运动,例如描绘阿尔及利亚民族解放战争的纪录片,以真实影像记录了当时非洲国家争取独立的过程。

这些作品让周恩来能够直接看到世界另一端的变革浪潮,帮助他进一步理解全球范围内的反殖民斗争。

在不同场合,周恩来多次提到引进纪录片的重要性。

他认为,这些影片能够以一种直观的方式,帮助中国了解世界。

他曾明确指出,引进这些电影的意义远远超出了娱乐层面。

他甚至强调过,“花点钱买进来”是值得的,因为这些影片能够为领导层提供战略思考的依据,也能让普通观众通过视觉手段接触到更广阔的世界。