每周末的茶余饭后,小李最喜欢的事情就是和朋友们在微信上聊一聊科技热点。

上周六,大家大聊特聊的一件事就是马斯克的星舰成功发射。

小王有点感慨:“你们说,这是不是意味着美国的航天技术已经超越了我们?”这句话立刻点燃了大家的讨论,微信群里一下子热闹了起来。

诺贝尔奖与中国人的关注我们回忆一下不久前的诺贝尔奖吧。

以往一到诺贝尔奖公布的季节,网民们总是一片期待,满朋友圈都是关于诺贝尔奖的讨论。

但是今年,似乎兴趣寥寥,和平奖颁给了“日本核爆受害者团体协会”虽然有点争议,但还是没激起多大水花。

以前,每次公布结果时,总有那么一些失望的声音:“怎么又没有中国人得奖?”

这种氛围下,会有种种反思。

听到朋友老张说的一个观点挺有意思:“中国为什么很少得诺贝尔奖?

是不是因为咱们的文化太世俗了,太注重实际利益,缺少了对纯粹科学的追求?”这句话点燃了不少人的思考。

的确,我们社会中务实的风气很重,总被认为缺少对真理的探索。

世俗文化与科学精神的关系这种反思其实离不开中国的历史和文化。

虽然我们有自己的宗教,但总体上,世俗文化才是主流。

在老百姓眼里,踏实过日子、让家人生活得好才是正事儿。

这样一来,很多研究自然也就更多聚焦于实用性,讲究能立马看得见效果的东西。

有一次朋友阿莲感慨:“咱们好多重大发明,不都是为了解决眼前问题吗?

不像外国,有时候为了一个理论问题,不在乎花多少力气。”这也许就是我们很少得诺贝尔奖的原因。

我们的社会过于现实,缺少一些精神上的信仰和超越世俗的追求。

不过,这也不全是文化的错。

比如,你看看印度,从来就不缺宗教,但经济发展似乎也没有因此好到哪儿去。

其实,宗教对一个社会的发展影响很复杂,不是有宗教就一定会强大。

中国社会比较特别的地方是,尽管世俗化,但我们一直维持了自己的独特文化。

朋友小李提到一个很有趣的观点:在西方,基督教塑造了很多社会规则,但我们有自己的“家文化”。

这种文化让我们把对家族的忠诚放在首位。

之前经常有句话叫“忠孝不能两全”,实际上很反映我们的文化个性。

家族是一个很重要的社会单位,我们做什么事,很多时候都是为了家族的利益。

这种文化,让我们的社会很长时间都是很稳定的,但也带来了一些局限。

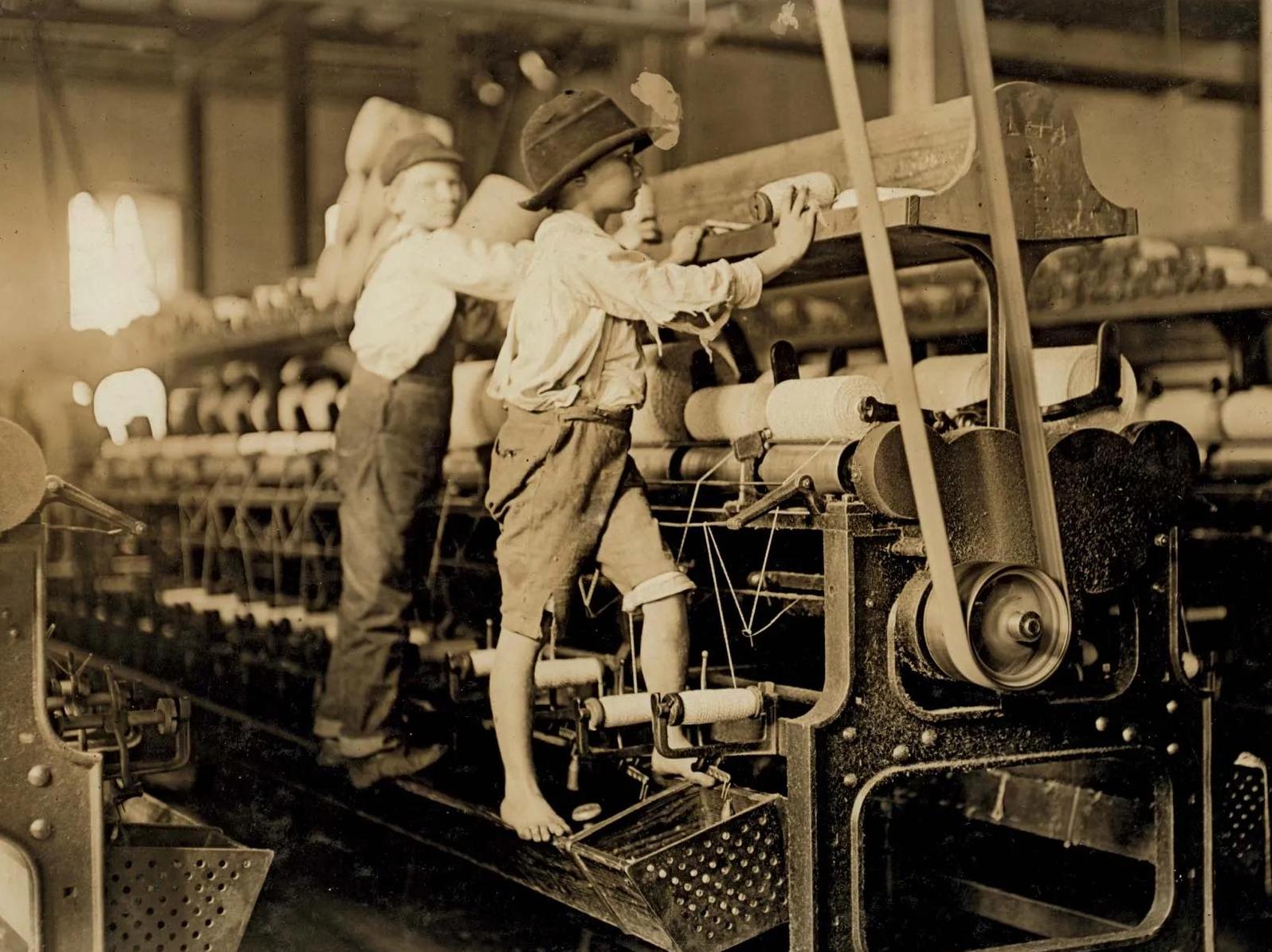

生产力焦虑与文明复兴而说到现代化,大家都知道咱们在工业革命晚了一步。

当时的老祖宗们恐怕也没想过,曾经那么让我们引以为豪的农业文化,会在工业社会这么不敌。

上世纪中叶的历史让生产力对于国家和文明的重要性变得尤为惊人。

为了赶上世界,人人都咬牙拼命,要为国家、为文明复兴努力。

我们开始意识到,提升生产力是我们摆脱困境、重拾自信的关键。

于是,这种追赶的焦虑就显得有些无处不在了。

就拿互联网讨论来说,动不动就有说“外国有的,我们也要有”,而且还得超过他们。

这种心态的表现就是,每次看到外国有什么了不起的成就,很多人第一反应不是羡慕,而是紧张,甚至焦虑。

群里的小陈就吐槽过:“你们知道嘛,那些润出去的华人,还有国外的一些科技宅,总爱挑咱毛病。

动不动就拿马斯克说项,搞得好像我们真得永远落后一样。”的确,科技的焦虑感让不少人有些烦躁,但其实这也是一种鞭策,我们更希望在生产力上能有优异的表现。

其实,焦虑并不是错。

我们一方面需要保持对世界的警觉和追求,另一方面也要认识到,每个社会都有自己的节奏。

焦虑感,虽然会带来压力,但也是推动我们不断进步的一股力量。

结尾总的来看,马斯克星舰的成功引起的紧张和焦虑,反映的是我们对生产力和科技的极致追求。

这种紧张感背后,藏着我们追赶世界的迫切愿望。

每次看到外国的耀眼成就,我们会焦虑,会担心,但这恰恰证明我们有着强烈的进步欲望。

未来,我们或许更需要找到一种新的平衡点,在焦虑中前行,在对标中超越。

毕竟,真正的自信不是建立在一时的成就和排名上,而是对自己厚植文化、努力追求的长期坚持。

让我们保持那份对美好未来的向往,用务实而坚定的行动,去迎接更多的挑战和机遇。

在这条追求进步的路上,我们会不断审视自己,也会不断前行。

这是一个属于我们的时代,不仅仅因为挑战,更是因为每一次挑战后,我们都在不断成长。