在探索虚拟与现实的边界时,一些理论和假说令人不寒而栗,它们从不同角度挑战着人们对世界的认知。

1981 年,美国哲学家希拉里・普特南提出了 “缸中之脑” 的思想实验。

想象一下,你的大脑被一位疯狂的科学家从身体中取出,放置在一个充满营养液的缸中,维持着生理活性。

通过神经末梢,超级计算机向你的大脑传递和原来一样的各种神经电信号 ,模拟出你所经历的现实世界。

在这个虚拟世界里,你能感受到阳光的温暖、微风的轻抚,能与亲朋好友交谈,能品尝美食,可这一切都只是计算机制造的幻觉。从大脑的角度来看,它完全无法确定自己是在颅中,还是在缸中。

随着科技的飞速发展,脑机接口技术正逐渐从科幻走向现实。

脑机接口通过采集大脑中的电信号,让佩戴者用 “意念” 操作电脑乃至机械手臂,对于脊髓损伤等患者来说,这种意念反馈训练也可能有助于神经功能的重塑 。

目前,全球已有近百名患者参与了脑机接口实验。国内脑机接口也正全面进入临床验证阶段,根据公开报道,中国在去年和前年有超过 5 名患者在研究者发起的临床试验中接受了侵入式脑机接口手术。相关企业均表示正在推进更大规模的试验。

当脑机接口技术发展到极致,是否真的能创造出一个如同 “缸中之脑” 般的虚拟世界,让人们无法分辨真实与虚幻?

牛津大学教授尼克・博斯特罗姆提出的模拟假说同样引人深思。

他认为,随着计算机技术的飞速发展,拥有足够计算能力的高等文明有能力创造出高度逼真的虚拟宇宙,模拟其中的物理规律、生物进化和人类社会。在这样的虚拟宇宙中,虚拟的人类甚至可能拥有自我意识 。

从概率学的角度来看,如果存在多个这样的虚拟宇宙,那么人类作为被模拟出来的 AI,生活在真实世界的概率将微乎其微。

如果模拟假说成立,那么这个虚拟宇宙的创造者又是出于什么目的呢?

或许他们就像人类玩 “虚拟人生” 游戏一样,通过模拟宇宙来探索文明的发展、历史的演变,又或许是为了进行科学研究、满足好奇心,这些都不得而知。

还有玻尔兹曼大脑的概念同样挑战着人们对人类存在状态的认知。

它由奥地利物理学家路德维希・玻尔兹曼提出,基于热力学第二定律(熵增定律)。该定律指出,一个孤立系统的熵总是趋向于增加,并且不可逆转,直到熵达到最大化 。

在宇宙的演化过程中,绝大部分时间它会处于高熵态,但在无限的时间尺度上,熵的随机涨落也可能会导致低熵态的出现。

玻尔兹曼认为,我们现在所观测到的低熵宇宙状态,可能只是一次极小概率的事件,而我们当前正处于这次涨落的熵增阶段,即从低熵态逐渐回归到高熵态。

顺着这个逻辑进一步思考,这种涨落有可能产生一个具有自我意识的 “大脑”,也就是 “玻尔兹曼大脑”。与通过随机涨落形成整个宇宙的低熵状态相比,“玻尔兹曼大脑” 形成的概率要高出许多。

在无限的时间和空间尺度上,宇宙中应该会出现多得难以计数的 “玻尔兹曼大脑”,这些自我意识大量地漂浮在宇宙中,而我们也可能是其中的一员 。

这意味着,我们的记忆、感知和对世界的认知,都可能只是熵的随机涨落产生的幻觉,我们所认为的真实世界,也许只是一场虚幻的梦境。

此外,一些难以解释的现象似乎在暗示着世界的虚拟本质,为 “我们可能生活在虚拟世界” 这一观点提供了独特的视角。

在双缝实验中,当向两条狭缝发射光子或电子等微观粒子时,如果不进行观测,粒子会在屏幕上形成干涉条纹,表现出波动性,仿佛它们同时通过了两条狭缝;而当进行观测时,粒子则只会通过其中一条狭缝,在屏幕上形成两条清晰的亮纹,表现出粒子性 。

这种观测行为对粒子状态产生的影响,完全违背了经典物理学的认知。

这就好比在一个虚拟世界中,程序会根据玩家的指令做出相应的响应。

当我们观测粒子时,就如同向虚拟世界发送了一个指令,程序立即调整了粒子的表现形式。在著名的量子擦除实验中,科学家巧妙地设计实验装置,先对粒子进行观测,获取其路径信息,此时干涉条纹消失;然后通过特殊的手段擦除这些路径信息,结果干涉条纹又重新出现了。

这一过程就像是在虚拟世界中,我们先触发了某个程序设定,改变了事物的状态,然后又通过特定操作撤销了这个设定,事物又恢复到了原来的状态 。

量子力学中的这种诡异现象,让我们怀疑,微观世界是否是按照某种程序规则运行的,而我们所处的宏观世界,是否也是基于这样的微观基础构建起来的虚拟世界呢?

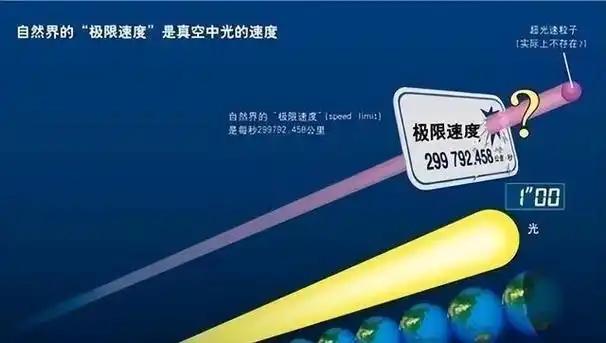

还有,根据相对论,光速被认为是速度的上限,任何有质量的物体都无法超越光速。

根据爱因斯坦的相对论,当物体的速度接近光速时,其质量会趋近于无穷大,所需的能量也会变得无穷大,这使得超越光速成为了不可能 。这一现象与虚拟世界中程序的 “加载速度” 有着奇妙的相似之处。

在计算机模拟的虚拟世界里,为了保证系统的稳定运行,防止数据处理量过大导致程序崩溃,往往会对各种参数进行限制。光速限制就如同虚拟世界中的一种限制机制,它确保了宇宙这个 “超级程序” 能够有条不紊地运行 。

如果我们的宇宙是一个虚拟世界,那么光速限制可能就是为了避免信息传播过快,导致系统无法及时处理大量的数据。

想象一下,如果物体可以随意超越光速,那么在极短的时间内,大量的信息将会在宇宙中传播,这对于虚拟世界的 “服务器” 来说,无疑是巨大的负担,很可能会导致系统出现卡顿甚至崩溃 。

此外,宇宙微波背景辐射在各个方向上的均匀性,也可以从虚拟世界的角度来解释。这或许是因为在虚拟世界的初始化过程中,设定了这样均匀分布的背景条件,就像我们在创建一个虚拟场景时,会预先设定好光照、环境等参数一样 。

如果我们真的生活在虚拟世界,是否意味着一切都没有意义了呢?

并不是。所谓的虚拟和真实其实是相对的。说白了,制药“我们认为是真实的”,就是真实的。所谓的“虚拟”,那只是站在“上帝视角”给出的定义。

就好比游戏世界里的人物,在我们眼里是虚拟的,因为我们站在“上帝视角”去定义的,对对于游戏人物本身,游戏世界也是真实的。