佤邦,这个位于缅甸北部与中国接壤的特殊地区,长期以来以其独特的政治体制和与中国千丝万缕的联系而备受关注。它像一面镜子,映照出中国政治模式的影子,却又在灰色地带的泥沼中挣扎前行,其未来走向扑朔迷离。

一、政治制度:精妙的复制与现实的偏差

佤邦的政治架构,与中国模式惊人的相似。 联合党,如同中国共产党,掌握着绝对的权力,实行民主集中制,贯穿于各个层级。 人民代表大会制度和政治协商制度的设立,也与中国如出一辙,形成了表面上类似的权力结构。然而,这种相似性并非简单的照搬。中国共产党的执政基础是数十年建设起来的庞大且成熟的组织体系,以及深厚的意识形态基础,而佤邦联合党则面临着资源匮乏、国际环境复杂等诸多挑战,其权力运作机制和稳定性与中国存在本质差异。 这种政治复制,更像是一种权宜之计,是佤邦在复杂地缘政治环境下谋求自身生存和发展的一种策略选择。 它借鉴了中国模式的成功经验,但能否真正移植和消化,还有待时间的检验。

二、经济发展:人民币的流通与灰色产业的阴影

与中国云南的经济联系,是佤邦生存和发展的命脉。人民币在当地流通,成为重要的货币储备,这深刻地反映了中国对佤邦经济的巨大影响力。 然而,这种经济依赖也带来了一系列问题。 博彩、毒品、电信诈骗等灰色产业在佤邦滋生蔓延,不仅扰乱了当地社会秩序,也对中国造成了负面影响,成为两国关系中挥之不去的阴影。 这些产业的暴利,让佤邦政府进退两难,一方面依赖其带来的经济收入,另一方面又不得不面对其带来的社会风险,难以有效治理。 这种困境,如同一个沉重的枷锁,束缚着佤邦的经济发展,也影响着其与中国的友好合作。

三、文化传承:汉语的普及与民族认同的挑战

汉语在佤邦的广泛使用,是长期历史互动和文化交流的结果。 双语教学的普及,让年轻一代能够熟练地使用汉语,这既方便了与中国的沟通,也促进了文化交流。 然而,在语言的普及背后,是民族认同的复杂性。 佤族作为当地主要民族,其独特的文化和传统如何与汉语文化共存,如何保持自身特色,仍然是一项艰巨的任务。 如何在经济发展和文化传承之间取得平衡,是摆在佤邦面前的一道难题,也是其未来发展道路上的重要抉择。

四、地缘政治:夹缝中的生存与未来的不确定性

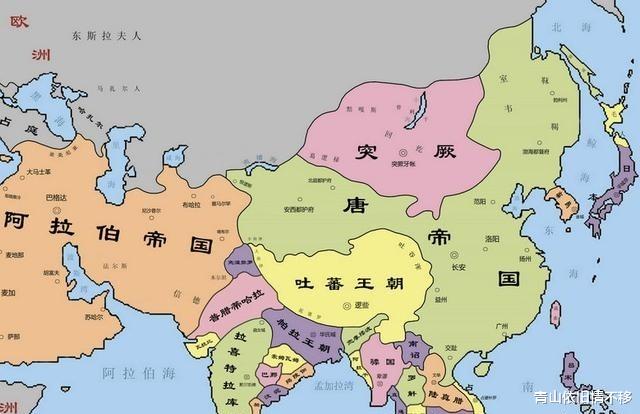

佤邦地处中缅边境,夹在两个大国之间,其命运始终与地缘政治密切相关。 历史上,英国殖民统治和清朝末年的衰弱,使得佤邦最终被划入缅甸版图。 如今,尽管佤邦与中国保持着密切的联系,但它依然是缅甸的一个特区,其政治地位和未来走向,充满了不确定性。 中缅关系的变动,缅甸国内局势的动荡,都可能对佤邦产生重大影响。 它注定要在一个充满挑战和不确定的环境中,小心翼翼地维护自身的生存和发展。

五、结语:挑战与希望并存的未来

总而言之,佤邦的现状是复杂的、矛盾的,也是充满挑战的。它像一个微缩的样本, 呈现出全球化时代下,地区发展与国家政治、经济、文化之间的复杂互动关系。 它既有中国模式带来的发展机遇,也有灰色产业带来的风险挑战,它既承载着民族文化的传承,也面临着地缘政治的复杂博弈。 未来,佤邦能否在挑战中寻求机遇,在矛盾中寻求平衡,值得我们持续关注。 它的发展道路,不仅关系到自身命运,也对中缅关系,乃至整个东南亚地区的地缘政治格局,产生深远的影响。