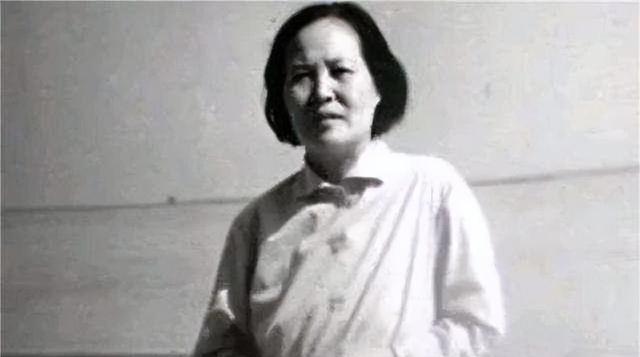

傅作义之女傅冬菊,49年解放北平有功,建国后担任什么级别干部?

1949年初的北平,一场牵动全局的和平谈判正在进行。在这场谈判中,一位女性的身影格外引人注目。她就是傅作义将军的女儿傅冬菊。作为一名地下党员,她在劝说父亲接受和谈、和平解放北平的过程中发挥了关键作用。然而,鲜为人知的是,这位为新中国成立立下汗马功劳的功臣,在建国后却选择了一条与众不同的人生道路。她没有利用父亲的影响力谋求高位,而是默默无闻地工作在新闻战线。那么,这位革命功臣在新中国成立后究竟担任了什么样的职务?她的人生经历又蕴含着怎样动人的故事?

一、从军阀之女到革命战士(1924-1941)

1924年,傅冬菊出生在山西太原城内的一座四合院中。作为傅作义将军的独女,她的出生给这个军人之家带来了不同寻常的欢乐。当时的傅作义已经是晋绥军的重要将领,为了给女儿一个好的起点,特意为她取名"冬菊",寓意傲雪凌霜。

傅冬菊幼年时期,正值全国军阀混战,父亲傅作义常年征战在外。为了保护妻女安全,傅作义决定将她们送往重庆。在那里,年幼的傅冬菊进入了育英小学就读。这所学校是当时重庆较为进步的学校之一,不少教师都具有革命思想。

1937年,抗日战争全面爆发。13岁的傅冬菊转入南开中学学习。在这里,她遇到了改变她一生的启蒙老师——李慧贤。李慧贤不仅是一名语文教师,更是一名地下党员。她经常在课堂上讲述抗日救亡的故事,引导学生思考国家的前途命运。

在南开中学期间,傅冬菊加入了学校的读书会。这个表面上研究文学的社团,实际上经常讨论时政。通过阅读进步书籍和参加讨论,傅冬菊开始认识到国民党统治下的社会矛盾。

1941年春天,一次偶然的机会,傅冬菊接触到了地下进步组织"号角社"。这个组织以文艺活动为掩护,实际从事抗日救亡工作。当时的重庆,虽然是国民党统治中心,但也是共产党的重要活动区域。

加入号角社后,傅冬菊积极参与各项活动。她利用自己的身份便利,为组织筹集经费和物资。由于她是傅作义的女儿,特务们不敢轻易对其进行监视,这为她的地下工作提供了便利条件。

在号角社,傅冬菊结识了同样来自军人家庭的张志明。两人都是军阀子女,却都选择了追求进步。他们经常讨论如何利用自己的家庭背景为革命事业服务。这段经历让傅冬菊更加坚定了投身革命的决心。

1941年底,为了打击进步势力,国民党当局开始大规模搜捕地下党员。号角社的多名成员被捕。傅冬菊利用父亲的关系,设法营救了几位同志。这次行动,也让组织看到了她的勇气和能力。

从此,傅冬菊彻底与过去养尊处优的生活告别,开始了一段艰辛的地下工作历程。她不再是单纯的军阀之女,而是一名为民族解放奋斗的革命战士。那个年代,像傅冬菊这样选择背叛自己阶级的进步青年并不在少数,他们都在为心中的理想默默付出。

二、隐蔽战线上的地下工作(1942-1948)

1942年春,傅冬菊在组织安排下,以学生身份来到北平。表面上,她在北平师范大学就读中文系,实际上却承担着重要的地下联络任务。她的住所位于北平西城区的一处普通院落,这里成为了地下党的秘密联络点。

傅冬菊的特殊身份为地下工作提供了天然掩护。她经常以探访父亲部下的名义,在北平、张家口等地区之间往来。这些行程看似是军阀子女的社交活动,实则为地下党传递重要情报创造了便利条件。在1943年至1944年间,她先后完成了十余次重要情报传递任务。

1944年秋,日军对华北地区加强控制,许多地下党员被捕。傅冬菊临危受命,负责重建被破坏的地下联络网。她利用在北平师范大学的学生身份,以组织读书会的方式发展进步青年。这个读书会表面研究文学,实则培养了一批地下工作者。

1945年抗战胜利后,国共之间的矛盾日益尖锐。傅冬菊被组织安排到张家口,以记者身份为掩护开展工作。她在《晋察冀日报》担任特约记者,借采访之机深入各地,为党收集军事情报。这期间,她多次穿越封锁线,将华北区域的军事部署情况及时报送组织。

1946年春,国民党军队对解放区展开军事进攻。傅冬菊受命回到北平,负责与其父亲傅作义部下的进步军官建立联系。她以举办茶会的形式,为地下党与傅作义部队中的同情者搭建沟通渠道。这些聚会看似普通社交,实则为日后和平解放北平埋下伏笔。

1947年,傅冬菊在北平组建了一个以妇女为主的地下情报网。这些妇女多是军政要员的家属,她们以串门聊天的方式收集情报。傅冬菊还在北平西城区开设了一家绸缎庄,这家店铺不仅是情报交接点,还为地下党提供了稳定的经费来源。

1948年,解放战争进入最后阶段。傅冬菊奉命与其他地下党员一起,秘密策划和平解放北平的准备工作。她通过多年建立的关系网,在傅作义部队中发展了大批同情者。这些人后来在劝说傅作义接受和平解放方案中发挥了重要作用。

这一时期,傅冬菊还负责掩护多位重要地下党员。她的住所成为地下党员紧急避难的安全屋。当时,国民党特务机关对北平进行地毯式搜查,傅冬菊利用其特殊身份,多次化解危机。在一次紧急情况下,她甚至将一位重要党员伪装成自己的远房表妹,成功避过特务搜查。

在这段隐蔽战线的工作中,傅冬菊展现出非凡的组织能力和临危不乱的素质。她建立的地下情报网不仅为解放军提供了大量重要情报,更为和平解放北平创造了有利条件。这些年的地下工作经历,为她日后参与和平解放北平的谈判奠定了重要基础。

三、和平解放北平的关键角色(1948.12-1949.1)

1948年12月,平津战役全面打响。在这场关系华北战局的重大战役中,和平解放北平成为一个重要议题。傅冬菊作为地下党的重要成员,在这场历史性谈判中扮演了独特而关键的角色。

12月15日,中共中央派出谈判代表叶剑英等人抵达北平城外。由于当时形势复杂,谈判代表无法直接与傅作义见面。在这关键时刻,傅冬菊主动请缨,利用自己作为傅作义女儿的特殊身份,成为沟通双方的重要桥梁。

傅冬菊首先安排了一次私人性质的家庭晚宴。在这次晚宴上,她向父亲详细介绍了解放区的真实情况,着重讲述了解放军在各地城市接管工作中展现的纪律性和组织性。这次谈话为后续正式谈判创造了有利条件。

12月20日,傅冬菊带着中共方面的和谈建议,再次拜访父亲。她提出解放军愿意给予傅作义部队优待政策,保证军队和平改编。同时,她还带来了几封傅作义旧部已经起义的亲笔信,这些材料对傅作义产生了重要影响。

12月24日,一个重要的转折点出现。傅冬菊在西苑机场附近的一处四合院中,秘密安排了傅作义与地下党代表的首次会面。这次会面打破了双方之间的隔阂,为后续正式谈判奠定了基础。

1949年1月初,谈判进入关键阶段。傅冬菊组织了多次非正式接触,为化解分歧发挥了积极作用。她还专门安排了几位德高望重的教授与傅作义见面,从学理层面分析时局,帮助父亲认清形势。

1月10日,在一次重要会议上,傅冬菊向与会的傅作义部下军官们介绍了解放区的真实情况。她详细讲述了解放军在东北、华北等地区的胜利进展,以及接管城市后的政策措施。这次会议对争取傅作义部队的高级将领起到了重要作用。

1月15日,傅冬菊参与组织了一次关键性谈判。在这次谈判中,她既要照顾父亲的颜面,又要确保谈判按照组织的意图推进。通过她的周旋,双方就部队改编、人员安置等具体问题达成了初步共识。

1月20日,在和平解放方案即将达成之际,傅冬菊又做了一件重要工作。她联络了北平城内的进步人士,组织他们发起和平请愿活动。这些活动对推动和谈进程起到了积极作用。

1月22日,傅作义正式宣布接受和平解放方案。在这一天的仪式上,傅冬菊作为见证人在和平协议上签字。这份协议不仅确保了北平的和平解放,也为其他城市的和平解放树立了典范。

在整个和谈过程中,傅冬菊展现出卓越的交际才能和政治智慧。她既要维护组织的立场,又要顾及父亲的体面;既要推进谈判进程,又要照顾各方情绪。这种特殊的身份和角色,使她成为和平解放北平过程中不可或缺的重要人物。

四、建国后的低调人生(1949-2000)

1949年10月1日,新中国成立。作为和平解放北平的重要功臣,傅冬菊本可以获得很高的政治职务,但她选择了一条不同寻常的道路。在组织的安排下,她进入新华社工作,担任一名普通的新闻编辑。

1950年初,傅冬菊被分配到新华社对外部。她的第一个任务是整理和翻译有关抗美援朝的外文资料。在这个岗位上,她保持着每天清晨五点起床的习惯,认真钻研英语和俄语文献,为新华社的对外报道工作打下了坚实基础。

1952年,新华社组建了一个专门负责国际新闻的编辑小组,傅冬菊被任命为小组成员之一。她负责编译来自东南亚地区的新闻报道。这期间,她编译的多篇关于印度支那战争的报道,为国内读者提供了重要的国际视角。

1954年,傅冬菊调任新华社国内部,负责文教新闻报道工作。她深入全国各地的学校、文化单位采访,记录新中国教育事业的发展历程。其中,她采写的《西北边陲的新学堂》一文,真实记录了少数民族地区教育发展的情况。

1956年至1965年间,傅冬菊一直在基层新闻岗位工作。她先后参与报道了全国农业学大寨运动、工业建设等重大新闻事件。在这期间,她始终保持着低调的工作作风,从不在稿件中提及自己的特殊身份。

1966年,"文化大革命"开始。由于家庭出身的原因,傅冬菊被下放到河北农村。在农村期间,她主动承担了大队广播站的工作,坚持为农民播报新闻和天气预报。即便在最困难的时期,她也没有向组织提出任何特殊要求。

1973年,傅冬菊重返新华社工作,被安排在资料室整理历史档案。她将这些年来积累的新闻资料系统整理,编撰成《新中国新闻事业发展史料》,为后人留下了宝贵的历史资料。

1978年,傅冬菊被调任新华社离退休干部工作办公室主任。在这个岗位上,她特别关注离退休老同志的生活,经常自掏腰包帮助困难职工。她还组织离退休老同志编写回忆录,记录新华社的发展历程。

1980年代,傅冬菊虽然已到退休年龄,但仍然坚持在岗位上工作。她担任新华社老干部学习小组的辅导员,为年轻记者讲述新闻工作的经验。她编写的《新闻采访实务》讲义,成为新华社记者培训的重要教材。

1990年正式退休后,傅冬菊仍然保持着对新闻事业的关注。她定期参加新华社的新闻评议会,为年轻记者提供业务指导。在晚年,她将自己多年的工作笔记和资料捐赠给新华社档案馆,这些资料成为研究新中国新闻事业发展的重要史料。

这样平凡而务实的工作生涯,展现了傅冬菊同志忘我的工作态度。从和平解放北平的重要功臣,到默默无闻的新闻工作者,她用实际行动诠释了一名共产党员的本色。

五、历史功绩的再认识(2000-2023)

2000年初,北京市档案馆在整理解放北平相关档案时,发现了一批珍贵的历史文献。这些文献详细记录了傅冬菊在和平解放北平过程中的具体工作,其中包括多份会议记录、谈判备忘录和联络信函。这些材料的出现,为研究和平解放北平增添了新的史料依据。

2003年,中国革命博物馆开展了"和平解放北平专题展"。展览中首次公开展出了傅冬菊在地下工作时期使用的物品,包括她用于情报传递的绸缎店账本、联络用的暗号本等实物。这些展品生动展现了地下工作的艰险历程。

2005年,北京市政协文史委员会组织编写《北平和平解放亲历记》,收录了多位当事人的口述史料。书中记载了傅冬菊参与和谈的具体细节,特别是她在关键时刻调解各方矛盾的独特作用。这些史料的整理,丰富了人们对这段历史的认识。

2008年,中央党史研究室开展了"地下党员口述历史"项目。项目组访问了与傅冬菊共事过的老同志,收集整理了许多鲜为人知的历史细节。这些口述资料揭示了傅冬菊在地下工作时期建立情报网络的具体方法和成功经验。

2010年,北京史志办公室出版的《北京革命史》中,专门增加了关于傅冬菊的专题研究。书中详细分析了她在和平解放北平过程中扮演的多重角色:既是谈判的参与者,又是沟通的桥梁,还是具体方案的执行者。

2013年,中国社会科学院历史研究所组织了"解放战争时期城市和平解放研究"课题。研究人员通过对比多个城市的和平解放过程,深入分析了傅冬菊创造的工作方法对其他城市和平解放的借鉴意义。

2015年,北京市委党史研究室组织编写《北京党史人物传》,收录了傅冬菊的传记资料。传记中首次披露了她在新中国成立后主动选择低调工作的原因,以及她在新华社工作期间的突出贡献。

2018年,中国人民解放军军事科学院完成了《平津战役研究》专著。书中专门探讨了地下党在和平解放北平中的作用,高度评价了傅冬菊等人的贡献。研究指出,这种和平解放模式为减少战争损失、保护文物古迹发挥了重要作用。

2020年,中共党史出版社出版了《中国共产党隐蔽战线百年》一书。书中记载了傅冬菊在隐蔽战线上的工作经历,特别是她如何利用特殊身份建立情报网络,为党的地下工作作出重要贡献。

2023年,在纪念和平解放北平75周年之际,北京市档案馆举办了专题展览。展览中首次展出了傅冬菊的部分日记和工作笔记。这些珍贵史料真实记录了和平解放北平期间的重要历史细节,为这段历史研究提供了新的第一手资料。