与天王签过婚书,分手后大曝刘德华秘密往事,喻可欣为何因爱生恨

刘德华和喻可欣,一个是家喻户晓的巨星,一个是那个时代颇有名气的女演员。

他们的名字一旦联在一起,总能勾起许多人的好奇与叹息。

尤其是对那些经历了上世纪香港娱乐圈黄金时代的人来说,这两个名字更像是一个催泪的符号,一个关于爱与恨的缩影。

而这一切,都始于喻可欣十八岁那年的邂逅。

十八岁的喻可欣,正值花一样的年纪,清秀动人,美得让人窒息,她不仅有迷人的外表,还拥有优越的家世。

追求她的人络绎不绝,其中不乏富家子弟,然而喻可欣对这些浮华的追求并不感兴趣。

她只钟情于当时还是一名默默无闻演员的刘德华。

那年刘德华25岁,虽然事业刚刚起步,名气不大,也没有显赫的背景,但喻可欣却被他的才华和执着深深吸引。

他们的相识如同童话般浪漫,由于心灵上的契合,两人的情感迅速升温。

仅仅五天的时间,他们确定了关系,而在相识后的第十三天,他们便开始了同居生活。

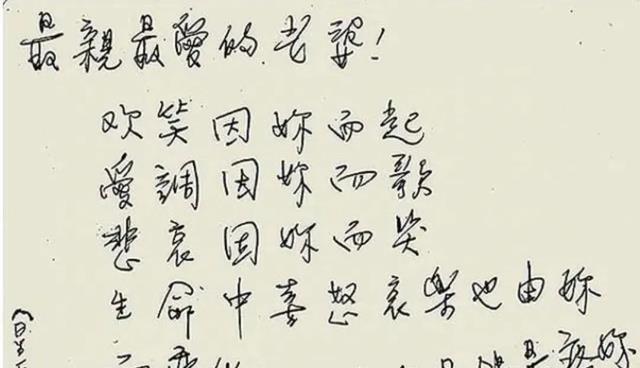

刘德华狂热地爱着喻可欣,在最爱她的时候,甚至不惜主动签下婚书。

他们的爱恋毫不掩饰地展示在众人面前,幸福的模样令人羡慕。

为了不让喻可欣受委屈,刘德华几乎将所有收入都上交给她,即便是在事业低谷期,他也尽力维持她的生活。

幸福的梦总是容易醒。

随着时间的推移,刘德华的事业逐渐走上坡路,名气越来越大。

而喻可欣却似乎原地踏步,没有任何起色。

当刘德华的粉丝逐渐增多,他们的恋情也受到了越来越多的攻击和反对。

这种外界的压力让喻可欣感到特别困扰。

尽管刘德华为了安抚她,再次签下婚书,想要给她安全感,但最终这外界的压力还是压垮了喻可欣。

面对重重压力,她提出了分手,刘德华则在愤怒中同意了。

分开后,喻可欣虽心中不舍,余情未了,却不肯低头主动复合。

刘德华也是爱念未尽,他托喻可欣的表妹递送了一张复合的卡片,这张卡片竟被表妹私自收藏,成为他们错过的关键一步。

分手后的喻可欣似乎失去了方向。

她的事业停摆,整个人陷入疯狂。

她先是把一些写真送给刘德华企图引起他的注意,但是未获得回应。

随即,她开始在媒体上大肆爆料刘德华的私密,使他陷入舆论的漩涡之中。

最令人震惊的,还属喻可欣竟公开表示希望刘德华捐精给她,这一举动给刘德华的形象带来了严重的打击。

2005年,喻可欣出版了一本名为《情海星空,我与刘德华》的书,详细地描述了她和刘德华的恋爱细节。

这本书一经面世便引起了极大的轰动,但也对刘德华的形象带来了巨大的影响。

多年以后,当媒体问及刘德华对此事的看法时,他只是淡淡地回应了一句:“一念天堂,一念地狱。

”此后,刘德华再未对此事做任何回应。

随着时间的流逝,刘德华与朱丽倩结婚,并过上了平静的生活,但喻可欣却始终无法释怀,甚至公开宣称自己才是“刘太太”。

刘德华从未正面回应她的指控,但她的话语总是引发不少的讨论。

这些年里,喻可欣反复提起和刘德华的往事,曾经真挚的爱情逐渐演变成了一种令人难以理解的执着。

或许,她对刘德华的感情是真的,但她也尝到了利用这一点进行“炒作”所带来的甜头,从而陷入了一个难以自拔的境地。

回顾这段纠缠了十九年的情感故事,结局似乎早已注定。

理解喻可欣的难以放下,但如果她能够放下执念,开始新的生活,也许才能真正获得内心的平静。

《情海星空,我与刘德华》的作者知之也曾如此感叹,一个名字引发的爱恨情仇,或许终究是命运的注定。

这个故事,就像一场挥之不去的梦。

刘德华与喻可欣,两个人的人生轨迹因为一次爱情的交错而变得不同,他们彼此成就,也彼此毁灭。

或许,“一念天堂,一念地狱”正是对这段关系最贴切的形容,令人唏嘘不已。

当我们回顾这一段复杂的情感历程,不难发现,这不仅仅是一段明星恋情的悲欢离合,更是人生中的一段历练。

在那条漫长且充满荆棘的感情道路上,他们彼此深爱、彼此纠葛,最终却分离。

刘德华在这段感情中成长为一位更强大、更成熟的公众人物,而喻可欣似乎因为这段感情的告终,迷失了自己的方向。

故事的开端是那么美好,无忧无虑的十八岁,喻可欣的青春年华仿佛灿烂的夏花,而刘德华的年纪和未来的不可预测性让他们的相爱看起来像是美丽的冒险。

当我们看着他们在人生的十字路口上,做出不同的选择时,那些曾经的甜蜜和浪漫仿佛都变得遥不可及。

现实中的种种困难和压力,渐渐侵蚀了他们的感情。

其实,每个人在年轻的时候,或多或少都会经历一些刻骨铭心的爱情故事。

刘德华和喻可欣的悲欢离合,只是千千万万爱情故事中的一个缩影。

只不过,他们因为名气和身份,让这段故事变得更加引人关注。

能够从这些故事中汲取教训、学会成长,才是我们真正应该关注的。

在这个故事的结尾,我们或许会为喻可欣的执着感到叹息,也会为刘德华的淡然感到敬佩。

但最重要的,是我们看到了一段爱情如何在时间的洪流中被塑造、被破坏,最终也被遗忘。

刘德华的那句话,“一念天堂,一念地狱”,不仅是他对这段感情的总结,更是对所有经历过爱与痛的人的一种提醒。

在人生的旅途中,如何面对爱情,如何面对分离,如何面对自己的内心,才是我们每个人必须学会的课程。