现代科学认为,我们的宇宙诞生于138亿年前,当时有一颗奇点发生了爆炸,奇点是一个质量无限大、能量无限大、热量无限大、密度无限大、体积无限小的点,这个点爆炸以后,我们的宇宙快速的向四周膨胀,经过漫长的时间,宇宙才膨胀成了我们现在所看到的样子,宇宙中的天体都是在宇宙大爆炸之后形成的,根据科学家的计算得出,整个宇宙中恒星的数量大约是20万亿亿颗,比地球上的沙子都要多,我们的地球所在的银河系是一个直径大约10万光年的巨型星系,其中恒星数量大约2000亿到4000亿颗。如果将这些恒星均匀的排列,每颗恒星之间相隔大约30光年,相当于地球到太阳距离的20万倍。

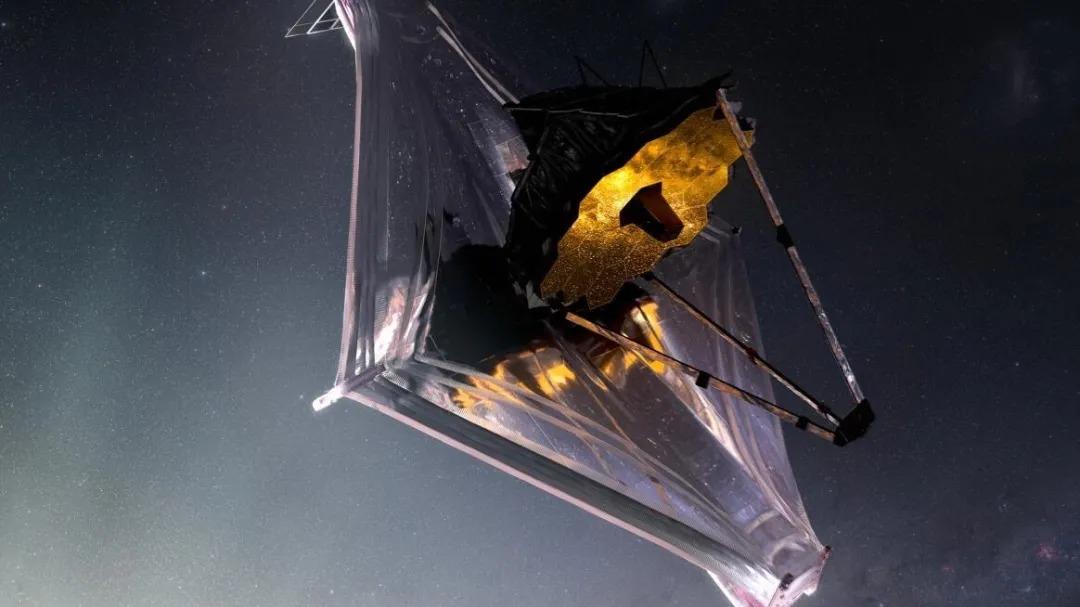

对于浩瀚的宇宙来说,我们的银河系也只是非常渺小的一部分,科学家通过哈勃望远镜观测宇宙深处3平方角分的天区,发现了超过1万个星系,这意味着在可观测宇宙中,至少存在1.27万个星系,每个星系平均包含数千亿颗恒星,通过计算能够得出,总恒星的数量或许达到了381万亿亿颗,而这还仅仅只是宇宙的一部分,在可观测范围之外,宇宙还在不断的膨胀,诞生新的恒星和其它天体,目前人类观测到的宇宙仅仅只是冰山一角,在浩瀚的宇宙中,太阳系是一个非常特殊的存在,对于人类来说,如果没有太阳就不可能诞生生命,人类文明也不可能出现。不过站在宇宙的尺度上,太阳就是一颗平凡的黄矮星。

科学家在研究了56450颗恒星之后,发现太阳似乎有些不对劲,简单来说,它不像同龄的其它恒星那样活泼,而是更加稳定持续,似乎是在尽量不打扰地球生命的演化过程,像是被设计好的一样,这5万多颗恒星的数据,来自NASA的Kepler望远镜和欧空局的Gaia,Kepler盯着16万颗恒星,寻找行星的同时记录了它们的亮度变化,Gaia则测量了17亿颗恒星的位置、距离和化学成分,科学家从中挑出56450颗和太阳类似的黄矮星,给他们进行了研究和分析,结果出乎意料发现,太阳虽然是G型星标准模版,但是在活动性、化学成分和稳定性上,和其它恒星有点差别。

德国马克思·普朗克太阳研究所的研究团队通过对比太阳与369颗在年龄、质量、化学成分、温度及自转周期(约24天)上相似的恒星发现,太阳的亮度变化和黑子活动远低于同类恒星的平均水平。这些恒星的活动波动通常是太阳的5倍,而太阳的辐射波动仅0.07%。这一现象在《科学》杂志2024年的研究中被强调为“异常稳定”。这种稳定性为地球生命提供了持续且可预测的能量输入,避免了极端气候和辐射波动对生态系统的破坏。太阳的异常稳定性为地球生命创造了独特的“安全区”:其温和的辐射、稳定的磁场和规律的周期共同维系了生态系统的平衡。这种稳定性不仅保障了现有生命的存续,也为人类文明的发展提供了宝贵的时间窗口。

然而,太阳行为的长期演变仍充满未知,持续监测与深入研究是应对潜在变化的关键。除了这个区别之外,还有的学者认为,太阳的化学成分和其它恒星有一定区别,科学家经过研究发现,一般的黄矮星都是由氢(大约74%)、氦(24%)和少量的重元素组成,但是太阳的元素构成相较于它们,显得非常低,比如金属含量就低了一倍多,太阳的金属含量(1.3%~1.8%)却低于同类恒星平均值。这相当于在满是矿工的村庄里,太阳是唯一坚持"低碳生活"的居民。原因可能与其形成环境有关:太阳诞生于银河系旋臂的"洁净区域",避开了超新星爆炸的"重金属污染"。

低金属含量使太阳核聚变效率更高且稳定,46亿年来亮度仅变化0.1%,为地球生命提供了精确的"能量时钟"(对比:开普勒望远镜发现80%的G型恒星亮度波动超过10%),重元素是硅酸盐岩石的基石,太阳适中的金属丰度恰能形成地球般坚硬的行星核心,而非气态巨行星,低金属环境意味着附近超新星较少,减少了伽马射线暴对地球的威胁,当前太阳金属丰度测量存在0.5%的争议:光谱分析认为仅1.3%,而日震学(研究太阳振动)推断1.8%。这看似微小的差异可能颠覆恒星演化模型——若太阳实际更"富金属",则需重新评估银河系化学演化史,甚至质疑地球生命诞生的"幸运概率"。

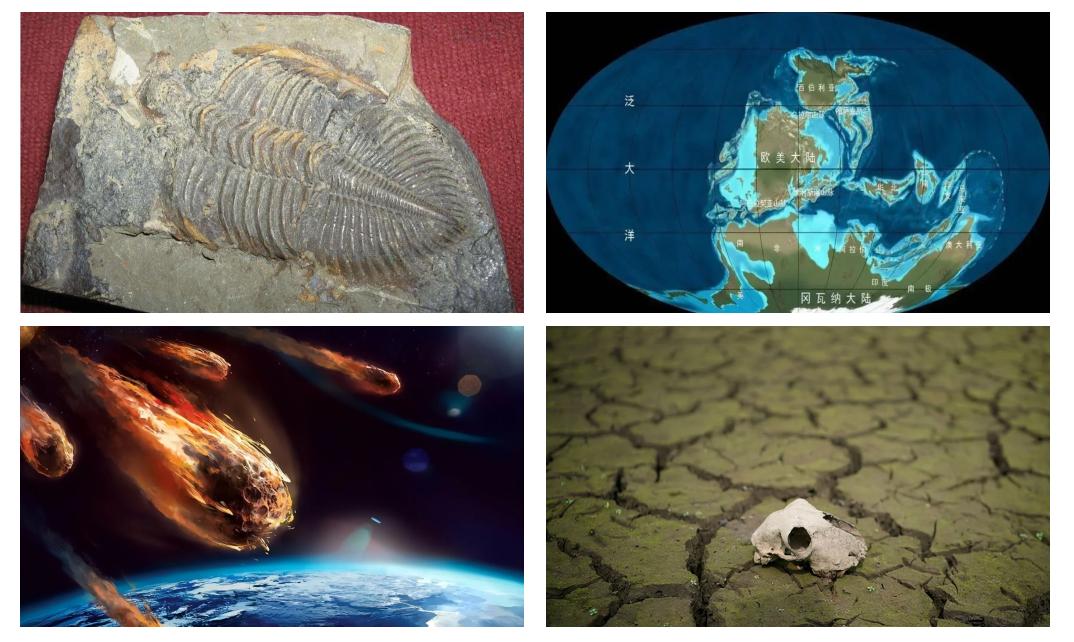

在这些条件的配合下,地球在38亿年前开始了生命的演化之路,中途虽然出现了5次生物大灭绝事件,但是最终生命还是奇迹般的存活了下来,第一次生物大灭绝发生在距今4.4亿年前,科学家认为这场灾难的元凶可能是超新星爆炸产生的伽马射线,以及随之而来的全球冰川期。海洋温度骤降,海水含氧量暴跌,大量物种在“冰封地狱”中窒息而死。第二次生物大灭绝发生在距今3.75亿年前,科学家认为,这次生物大灭绝的原因可能和海底火山喷发有关系,火山喷发以后,藻类疯狂的繁殖,大量的海洋生物因为缺氧窒息,陆地也没有办法幸免,森林大面积枯萎。

第三次生物大灭绝发生于2.5亿年前,科学家认为这次生物大灭绝可能是西伯利亚火山群持续喷发导致的,火山喷发大量二氧化碳导致全球气温快速上升,三叶虫和珊瑚经历了数亿年的演化,在这场灾难中灭绝,百分之90的陆地生物也灭绝了,这次生物大灭绝为恐龙提供了良好的生态环境,第四次生物大灭绝发生于2.05亿年,科学家认为超级火山喷发和气候变化,是导致全球生态系统崩溃的原因,第五次生物大灭绝发生于6500万年前,一颗直径10公里的小行星撞击墨西哥,引发全球性火灾、酸雨和长达数十年的“核冬天”。这次生物大灭绝导致恐龙灭绝,要知道恐龙在地球上统治了1.6亿年的时间。

如果没有这次生物大灭绝,可能恐龙到现在还活着,这次生物大灭绝除了小型哺乳动物躲过了灾难,其它生物基本上都灭绝了,恐龙等大型爬行动物灭绝,为哺乳动物和鸟类等生物的发展腾出了生态位。例如,哺乳动物在灭绝事件后迅速辐射演化,逐渐占据了陆地生态系统的各个生态位,种类和数量大幅增加。大量物种灭绝导致地球生物基因库大幅缩小,许多独特的基因消失。但同时,存活物种的基因频率发生改变,为生物进化提供了新的基因基础,一些原本处于劣势的基因可能因环境变化而变得有利,促进了新物种的形成。处于食物链顶端的恐龙灭绝,使食物链和食物网结构发生重大变化。

食草动物和小型食肉动物的生存压力减小,其数量和种类逐渐增加,重新构建了陆地生态系统的食物链和食物网。在海洋中,菊石类等生物灭绝,也导致海洋生态系统的食物链和食物网发生改变。这次生物灭绝事件后,生态位出现大量空缺,幸存生物开始适应不同的生态环境,实现生态位分化。如哺乳动物中,有的进化为适应草原生活的草食性动物,有的则成为适应森林环境的肉食性或杂食性动物。人类的祖先就是在这次生物大灭绝之后出现的。这几次生物大灭绝其实是对地球生命的一种选择。随着地球生物的不断进化,人类这种高级智慧生命才能够出现。虽然现在人类对太阳系有了一定的认知和了解。

但是太阳本身还隐藏着很多我们不知道的奥秘,如果说我们的太阳系真的是被设计好的,那么对于人类来说是一件非常绝望的事情,若所有物理规律(如引力常数、光速)均为精确设定,人类科技发展可能被限制在“允许范围内”。量子力学中的不确定性曾赋予人类对自由意志的幻想,但若连微观世界都遵循既定算法,个体的选择与文明的进步不过是更高维度程序的执行结果。太阳系资源有限,而宇宙尺度下人类活动范围被禁锢在光速壁垒内。若存在设计者,其刻意设置的物理限制(如无法突破光速)将人类困于可观测宇宙的孤岛,探索与扩张的渴望成为永恒的挫败。不过这也仅仅是科学家的一种猜测而已。

真相到底是什么?还需要科学家进一步的研究和探索,按照科学家的计算我们能够知道,太阳已经燃烧了50亿年的时间,它的寿命还剩下50亿年的时间,对于人类来说,50亿年的时间实在是太漫长了,这个时间段足够人类发展自己的科技,到时候人类可能已经实现了光速飞行,能够跨越星系旅行。研发出曲速引擎等技术,使人类能够在短时间内穿越浩瀚的宇宙,到达遥远的星系。而且我们可能会在银河系乃至其他星系的众多星球上建立殖民地,人类的足迹遍布宇宙各处,不同星球上的人类可能会根据环境差异发展出不同的文明分支。未来人工智能与人类的融合更加深入,纳米机器人等技术使人类大脑能够与云端的数字神经元无线通信,人类的智慧得到极大扩展,思考能力、创造力等都将提升到难以想象的水平。

小编认为,人类是地球上最有智慧的生命,从人类诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,虽然现在人类还没有解开宇宙中全部的奥秘,但是人类一直都在努力,只要人类能够坚持不懈的努力下去,人类一定能够解开宇宙中更多的奥秘,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,对此,大家有什么想说的吗?