深圳国际电子展elexcon2025(8月26-28日·深圳)--作为国内聚焦嵌入式和电子技术的专业展会平台,紧密追踪电动汽车技术与供应链革新,将围绕汽车嵌入式设计、自动驾驶、智能驾舱、人机交互、三电系统等关键技术进行集中展示和交流,并联合OE汽车精准对接50+采购商与150+供应商,举行“大型华南汽车电子采供对接会”,旨在更好服务快速成长中的华南汽车电子产业集群。

芝能智芯出品

2025年是中国电动汽车往智能汽车发展的关键一年。今年政府工作报告提出,大力发展智能网联新能源汽车等新一代智能终端及智能制造装备。智能网联新能源汽车相关工作指导已连续两年被写入政府工作报告。

今年也是“全民智驾”提速的关键一年。智能座舱和智能驾驶一起构成了整车智能化,未来智能汽车会像空调、座椅一样成为汽车的“标配”。越来越多的车企将智驾系统引入更具性价比的车型,“智驾平权”“全民智驾”一时间成为行业热词,车市竞争也从“价格战”向“智驾战”转变。

目前政策释放了哪些信号?智能汽车对汽车电子的发展,比如嵌入式设计与关键技术具体有哪些推动? 我们可以来盘点一下。

Part 1

“智能驾驶平权”

对汽车电子行业的影响

所谓“智驾平权”,涉及智驾产品的成本控制与普及,其基础在于企业的技术与产品创新,这意味中供应链和产业链的完善及产业转型升级。

安全问题是其中的关键。随着汽车产业从电动化进入智能化,新机遇与挑战不断涌现。从高速NOA到城区NOA,技术挑战持续增加,对软件算法、硬件算力及系统协同能力提出更高要求,车企推出的智驾产品在复杂交通环境理解能力上有所提升,但仍有较大发展空间。

安全智驾的发展,需要通过各种先进多模态大模型的支持,进一步增强视觉语言动作大模型的空间理解能力和动态时间理解能力。

● 当智能驾驶技术不再局限于高端车型,逐步普及到中低端市场,这个趋势深刻影响了汽车电子产品设计,尤其体现在以下几个方面:

◎ 行驶和泊车一体化:在传统汽车设计中,行车和泊车功能通常由独立系统分别控制,例如行车时依赖高级驾驶辅助系统(ADAS),泊车时使用自动泊车辅助(APA)。随着智能驾驶技术的进步,行驶和泊车一体化设计逐渐成为趋势。

这种设计要求一个统一的系统能够同时支持高速行车和低速泊车场景,也就是需要一个中央智能驾驶控制器。

◎ 传感器配置的种类:智能驾驶依赖多种传感器的协同工作,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)、超声波传感器等,传感器的种类和配置直接决定了汽车的环境感知能力。

智能驾驶平权的推进,车企需要在成本与性能之间找到平衡,选择适合不同车型的传感器组合,目前演化出来的传感器配置有几种,10V纯视觉、11V3R和11V5R版本和1L11V3R和4L11V5R高阶版。

◎ 算力需求:智能驾驶系统需要实时处理来自多个传感器的大量数据,进行目标检测、路径规划和决策控制等任务,这对计算能力提出了极高要求,支持L2++级别自动驾驶的系统可能需要处理图像数据和雷达信号,汽车电子系统需要配备高性能处理器和AI加速器。

最后一点,关于算力平台的需求,还可以进一步展开卡Ilam。随着新一代算力平台往上走,类似于英伟达Thor平台的发展将继续引领智能驾驶控制平台的发展。

智能座舱和智能驾驶控制器的集成化设计是智能电动汽车发展的另一大趋势。高性能芯片的出现为这一趋势提供了技术支持,比如高通8295芯片是这个趋势典型代表。

高通8295是一款面向汽车应用的系统级芯片(SoC),集成了高性能CPU、GPU、AI加速器,能够同时支持多个高分辨率显示屏、语音助手、5G连接等功能。

8295可以驱动智能座舱的多媒体娱乐系统,同时处理智能驾驶的人机交互界面(如导航提示和驾驶状态显示),实现软硬件资源的共享。

智能驾驶系统中,算力的增加和座舱协同技术的发展,可以允许驾驶员在高速/城市NOA模式下,通过智能座舱系统和智能驾驶系统进行更多互动,通过中控屏幕和增强现实抬头显示(AR HUD)获取NOA过程中的信息,智能驾驶系统与人驾更为和谐,最终当然是保证驾驶的安全。

Part 2

“电动智能汽车”

动力系统的变化

智能驾驶和智能座舱的发展,是在汽车电动化的基础上加速的,因此电动化的进程仍然是近几年行业关注的热点。可以看到车企在动力系统的竞争仍然激烈。

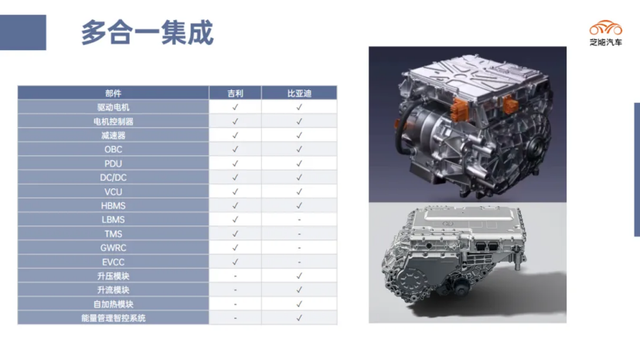

电驱动系统域控制器集成方面,从最初的三合一逐渐演进到如今令人瞩目的十几合一电驱,吉利和比亚迪等自主品牌都争相展示各自的最新成果。

目前的多合一电驱,主要集成了包括电机、减速器、逆变器、车载充电机、配电系统、DC-DC转换器、整车管理系统和电池管理系统等在内的8个核心组件,并各自针对不同方向进行了额外的功能集成。

例如,吉利通过集成热管理模块、低压BMS、GWRC智能防滑控制以及全球充电协议转换等功能,实现动力与底盘域的深度融合,提升车辆控制的精准度;而比亚迪则推出了智能升压/升流模块、智能自加热模块以及能量管理智控等功能,增强了充电系统的灵活性和热管理效率。

这种高度集成化不仅体现在机械结构上的紧凑设计,还包括了功率电子集成和功能集成。通过共享硬件资源、优化散热布局和简化软件架构,大幅提升系统的整体性能和可靠性。

尽管这种高集成度的设计对质量和售后维修提出了更高的挑战,但它显著缩短了供应链,降低了成本,并预示着未来可能出现更高程度的集成,如16合一或20合一系统。

最终,这将推动电动汽车朝着只有电池、电驱动两大部件加上一个中央计算平台的方向发展,彻底完成电动化和智能化的转型。

这一趋势是中国自主品牌在零部件整合方面的创新能力的展示,同时也标志着电驱一体化进入了白热化的成本竞争阶段。

电驱动的集成,还是整车集成度提高的一个主要方面。目前整车各系统的集成度都在提高,能量管理的复杂性也随之增加,对此的要求也日益提高。集成化的热管理系统成为满足未来电动汽车需求的关键趋势。

传统分散式热管理系统由于各组件独立运作,导致能量利用效率低下且集成度低、成本高。相比之下,集成式热管理系统通过多通道阀门或管路连接电池、电机电控和空调系统,形成大循环回路,不仅简化了系统结构,减少了零部件数量,还实现了精细热量管理,有效减少能量浪费。

以特斯拉为例,其热管理系统经历了从Roadster车型的相对独立回路设计到最新引入热泵空调和八通阀的高度集成系统演进,实现了空调、电池和电机三大回路更灵活的串联和并联,提升了整车热体验。

随着电动汽车技术的发展,高度集成的热管理系统将持续优化能量利用效率,降低成本,并改善整车性能和用户体验,推动新能源热管理系统朝着更加智能、高效和可持续的方向发展。

Part 3

主要车企

在汽车电子领域最新技术盘点

● 全球汽车和芯片行业正通过技术创新、战略合作和市场拓展等多种方式,积极应对市场变化和挑战,推动产业持续发展。

◎ 比亚迪今年首先喊出“全民智驾”,全系车型搭载智能驾驶;

◎ 吉利、奇瑞、广汽等也纷纷跟进,吉利要全系搭载“千里浩瀚”, 奇瑞全系搭载“猎鹰智驾”系统。

◎ 宝马、丰田和奥迪都在积极与英伟达合作开发自动驾驶技术;奔驰则主要采用高通Snapdragon Ride平台。

◎ 最受瞩目的英伟达, 在2025年CES上,发布了多项新产品和合作,包括GeForce RTX 50系列GPU,将推动下一代自动驾驶汽车的发展。

◎ 高通发布了最新的智能车芯片Snapdragon Cockpit Elite(智能座舱芯片)和Snapdragon Ride Elite(智能驾驶芯片),旨在提供更高效的车内数据分享和整合的域架构。

◎ 英飞凌、意法半导体等传统的半导体巨头在智能汽车领域也在蓄力,国产平台的替代化进程更是如火如荼。

● 我们具体来看看目前国内最具智驾普及潜力的车企:

◎ 比亚迪在智能化战略发布会上推出的“天神之眼”高阶智驾系统,旗下所有车型均将标配高阶智驾功能,正式开启“全民智驾”时代,推动中国汽车智能驾驶技术的普及进入新阶段。

“天神之眼”系统分为三个版本:A版(高端仰望品牌专用)、B版(适用于腾势及部分比亚迪车型)和C版(广泛应用于比亚迪品牌车型),其中C版采用5R12V感知方案,集成了毫米波雷达与摄像头,提供智能行车、智能泊车和主动安全三大核心功能。

比亚迪通过全栈自研策略,在智能驾驶芯片、算法和感知融合等核心技术领域实现了突破,例如高快领航(HNOA)支持高速场景下的长距离零接管行驶,记忆领航(MNOA)优化城市通勤体验,代客泊车(AVP)则大幅提升了泊车成功率,“天神之眼”还采用了先进的三目立体视差多模态BEV感知技术和拟人规划与全闭环控制机制,确保全天候环境感知的稳定性和精确性。

凭借中国最大的车云数据库和真实道路数据的支持,比亚迪的智驾系统能够不断学习和优化。

◎ 吉利发布的“千里浩瀚”智驾系统旨在实现“智驾平权”与“安全平权”,整合了从高速NOA到城区无图NOA、记忆泊车HPA及车位到车位领航辅助等多种前沿功能,并通过H1至H9五个层级的方案满足不同用户的差异化需求。

最低配置H1层级提供100TOPS以上的算力,支持高速NOA和记忆泊车HPA等基础功能;而顶级H9层级则引入全方位多激光雷达配置,支持L3级全场景智能驾驶。

吉利计划将这一系统推广至旗下全系车型,包括不同价位和动力类型(燃油、混动、纯电),以实现真正的“油电平权”与“价位平权”。

此外,“千里浩瀚”还利用VLM(视觉语言模型)和数字先觉网络技术,使车辆具备类似人类驾驶员的路况预判能力,提升了智能驾驶的安全性和自主性。

吉利通过这种分层设计不仅降低了智能驾驶的准入门槛,还通过技术下沉实现了“智驾无阶级,只有进化”的愿景,推动智能驾驶技术的普及与发展。

Part 4

展望:

嵌入式系统的设计发展趋势

● 随着智能电动汽车的迅猛发展,嵌入式系统的设计正呈现出多元化、高性能与高度集成的趋势。

◎ 首先,高性能已成为系统设计的刚需。面对自动驾驶、智能座舱等复杂应用场景,嵌入式系统不仅需集成更强大的处理器和AI加速模块,还必须在保持高算力的同时兼顾低功耗特性,以延长电动车续航。例如,5nm及以下制程工艺的广泛应用使得芯片在提升性能的同时有效降低了能耗。

◎ 其次,安全性不容忽视。尤其在自动驾驶等功能中,嵌入式系统必须满足ISO 26262等功能安全标准,确保系统在极端环境下的稳定性与可靠性。

同时,随着整车控制越来越多地依赖软件,软件定义汽车(Software Defined Vehicle, SDV)正成为主流趋势。嵌入式系统需具备良好的软件兼容性,支持OTA远程升级与快速部署,以适应快速迭代的市场节奏。

◎ 此外,整车电气电子架构(EE架构)也在持续演进。传统的分布式架构逐渐被集中式甚至中央计算平台所替代,实现了对域控制器的整合。

这一变革显著简化了整车布线,提升了系统稳定性和响应速度,为整车智能化打下坚实基础。

小结

嵌入式系统已成为智能电动汽车技术革新的关键驱动力,其核心在于底层芯片、关键器件与高效软件平台的协同演进。随着AI技术深度嵌入汽车感知、决策与控制系统,对芯片算力、实时响应和安全防护的要求持续提升。

未来,具备高能效AI能力的嵌入式平台将成为竞争焦点,推动从“硬件驱动”向“软硬融合”的技术体系转变。嵌入式系统不仅是连接整车大脑与感知神经的中枢,更将在自动驾驶、电动化、智能座舱等领域持续释放价值,成为实现下一代智能汽车不可或缺的技术支柱。