三年前,毛主席的管家吴连登曾在一档节目中接受采访,主持人问到他平时给毛主席做饭的食材是从哪里采购的,是否来自北京的菜市场。

吴连登笑着回答:虽然有一小部分食材确实是从外面的菜市场购买的,但绝大部分食材则来自中南海内的一个特定供应点——王府井34号。

吴连登的这一席话,不经意间揭开了中南海“特供”制度的面纱。那么,这背后究竟有着怎样的故事呢?原来,中南海的这个供应点所提供的农产品,主要源自玉泉山附近的“香山农场”。

中央之所以决定建立这样一个农场,主要是因为解放初期北京城里面,仍然残留着大量的潜伏特务,人数多达万余。

考虑到这些特务一旦渗透到各行各业,极有可能威胁到领导人的饮食安全。加之建国初期,部分首长年事已高,于是为他们打造一个安全、健康的饮食环境,迫在眉睫。

一九五〇年二月,中国与苏联签署了《中苏友好互助条约》。随后,苏联方面派遣了两名负责斯大林警卫和卫生的专家来到中南海,正是在他们的建议下,中南海开始着手建立自己的农场。

然而,受国情影响,我们建立的农场与苏联的农场在模式上有所不同。苏联专家原本设想的农场需要超大的场地,并划分出蔬菜、水果和粮食的专业生产区进行分开管理。

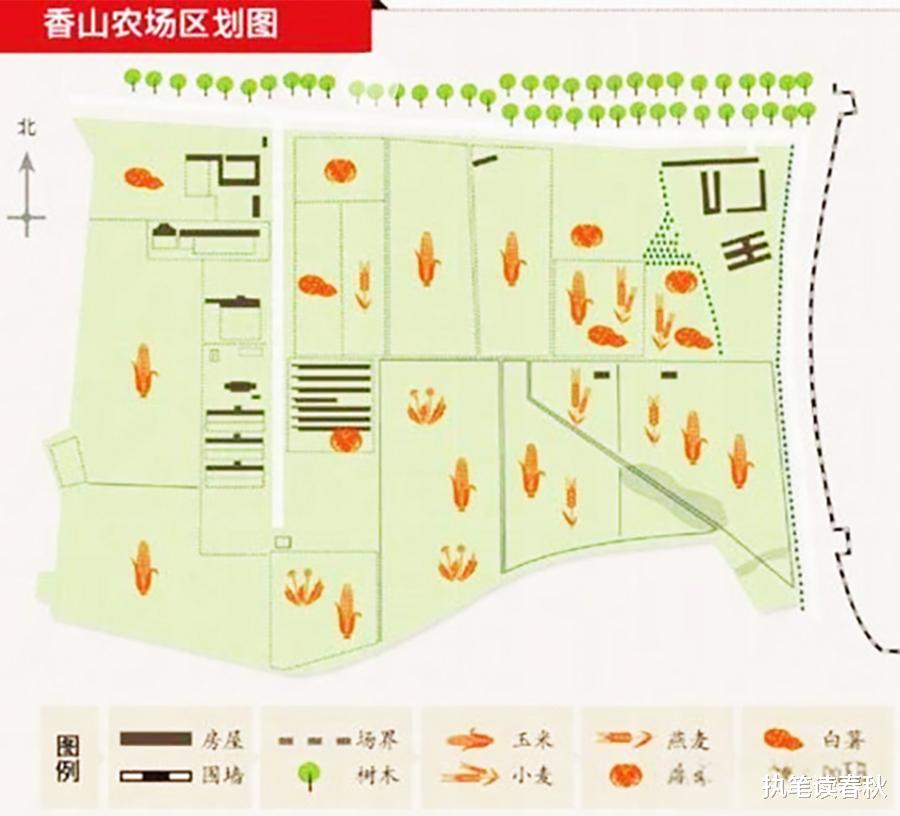

但是毛主席提出,我国当前条件有限,弄吃的要从实际出发,先搞‘土’的,再搞‘洋’的。于是,农场选址于香山,占地600亩,初期主要种植了青贮玉米、青割玉米、打籽玉米和白薯等作物。

几年后,农场才开始小规模饲养猪、牛、羊和家禽。除了前面提到的原因,其实当年建设农场还有一个重要原因。

那就是在“供给制年代”,首长们并没有工资,他们的日常饮食都由中南海的食堂统一提供。有了自己的“香山农场”,食材的供应、清洗、切配都更为集中,大大方便了食堂的运作。

随着工资制度的建立,一部分首长继续选择在食堂就餐,而另一部分则更愿意用工资在王府井34号购买“香山农场”出产的食品,自己加工后食用或用于请客。

毛主席便是其中一位热衷于请客的领导,据吴连登介绍,毛主席最初每月的工资有六百多元,到了困难时期,他主动要求降至四百元。

这些工资,一部分用于个人伙食,一部分用于支付两个女儿的学费,还有一部分则用于喝茶。而剩下的钱,几乎全部用于请客。但无论是请客还是自用,毛主席在生活中都坚持不浪费的原则。

吴连登回忆说,当年他去王府井34号买菜、买肉也都是按“定额”来买,并不会因为他是毛主席的管家就得到特殊待遇。

吴连登所能得到的最大程度的“照顾”,就是在购买五花肉时,请工作人员帮忙挑选一块肥瘦适中的肉块。因为中南海的人都知道,毛主席最爱吃用五花肉做的红烧肉。

毛主席虽出生于湖南的一个富农家庭,但是实际上,当时他们家的经济条件并不十分宽裕。在长沙第一师范求学期间,他每个月的口粮还是靠弟弟毛泽民用扁担挑着送来的。

在毛家三兄弟中,也只有毛主席一人穿着长衫,这足以见证他早年生活的简朴与不易。由于物质上的匮乏,学校每周提供的“五花肉”宴给他留下了极为深刻的印象。

在学校里享受这样的美食之后,营养得到了一定的补充,学习也更有了动力。因此他后来常与人提及,“吃红肉可以补脑”。

吴连登作为毛主席十二年的管家,曾在接受记者采访时坦言,毛主席在吃穿方面并不讲究。他不爱食用山珍海味,对于肉食,钟情的唯有“红烧五花肉”和“鱼头汤”。

毛主席这一点爱好,在当时的中南海是众所周知的。虽然毛主席等首长享受着“特供”待遇,但是他对于这份特殊安排有着自己的原则。

毛主席坚持不让自己的女儿和亲朋享用这份“小灶”,理由是:“小灶是人民给我安排的,你们无权享用。”因此,李敏、李讷以及他们的姨妈吃饭,都只能自己去中南海的食堂排队打饭。

这种严于律己、不搞特殊化的态度,不仅体现在他对血脉亲人的要求上,也贯穿在他对中南海年轻干部的教育中。

“香山农场”初创时期,由于人手方面存在不足,特别是到了农忙季节,中央警卫部门会调派人手前来帮忙。

后来有首长提出,当前党政机关中有一批年轻干部,他们缺乏民间生活的历练,难以经受风雨的考验。因此,应该组织他们定期到农场进行劳动锻炼。

毛主席对此深表赞同,他说:

在延安时我们就是这样做的。全国胜利后,当官的多了,官气也来了,这挫伤了群众的积极性。只有克服官气,才能平息群众的怨气。现在应该从中央机关做起,凡是‘三门干部’,都要有计划地分期分批下去,在劳动生产第一线补上这一课!

于是,当时的年轻干部每人每年都要花费20天时间在农场劳作。这块原本为领导人提供特供食材的土地,也因此被赋予了新的意义。

关于毛主席使用“特供”的传闻,吴连登还特意提到了毛主席吃饭用的瓷碗。他说,照顾毛主席有两大难题:一是劝他吃饭难,二是劝他睡觉也难。

毛主席处理公务之时常常废寝忘食,每当劝他吃饭时,他总是说“再等一会儿”。为了不耽误他的工作,也为了保持饭菜的温度,吴连登他们便找景德镇特别订制了一批带盖子的陶瓷碗。

这些碗不仅美观大方,而且保温性能极佳,即使晚吃十几分钟,饭菜也不会凉透。原本这些碗只是作为保温工具而订制的,但是随着时间的推移,它们逐渐被赋予了“特供瓷”的标签。

后来,毛主席又提到家乡的酆陵瓷,称赞其品质上乘。于是,中南海便派人前往酆陵定制了一批红色花纹、轻薄如纸的酆陵瓷碗,每只碗仅重一百二十四克,既美观又实用。

毛主席一生爱民、亲民,在人们的想象中,他总是站在人群中,面带微笑地向大家挥手。因此之故,即使吴连登说丰泽园做饭用到的菜,全是从北京菜市场上买来的,也有人会深信不疑。

然而,出于安全与健康的考虑,吴连登若非必要是不会到普通的菜市场买菜的。他买菜的地方是在中南海内一个指定的供应点——王府井34号。

尽管身为毛主席的管家,吴连登在中南海的工作中也并未受到特别照顾。无论是买菜还是其他日常所需,都只能按定额购买。

当毛主席想吃红烧肉的时候,吴连登能请买菜师傅“挑一块好点儿的”,这已经是他能争取到的最大便利了。

根据吴连登回忆,在困难时期,毛主席甚至都不吃肉了。有一次,他特意准备了肉菜,结果毛主席还发了脾气。

毛主席平时有一个供货本,里面布票、粮票一应俱全,他的份额与北京市民相同。他的粮食定额是17斤,自己吃不完的部分,就留给了孩子们。

讲完这些,不知道你是否对毛主席平时的生活细节有了更新的认识呢?熟读历史,缅怀伟人,让我们在继承先辈们优良传统的同时,也不忘他们朴素、节俭的生活作风,继续前行。

参考资料:

《毛泽东的家书》——《北京广播电视台纪实科教频道》,2024.01.18;

《管家吴连登回忆毛主席生活 主席的工资只有404.80元》——《河北企业》,2004.11.20;

《我为毛泽东管家——吴连登同志访谈录》——《党史博览》,1994.01.15;

《新中国成立后,中央首长们为何会有食品特供?》——《协商论坛》,2013.08.20;

《毛泽东“管家”吴连登访谈回忆:管理主席工资压力最大》——《人民网》,2013.11.07;

俭以养德