引言:

1934年深秋,两支疲惫的红军部队在黔东大地上艰难跋涉。红三军在贺龙的率领下,因敌军围剿被迫退出根据地;红六军团在萧克的带领下,西征5000余里,兵力从9000人锐减至3000多人。命运的巧合让这两支部队在黔东相遇,谱写出一段感人至深的革命情谊。贺龙不仅下令部队为远道而来的六军团打草鞋,还主动为对方腾出干部职位,两军携手共进,最终成功建立了湘西根据地,为中国革命事业写下了浓墨重彩的一笔。

大纲:

一、两军西征背景

红三军的艰难处境

红六军团的西征之路

两军各自面临的困境

二、寻找与会师过程

红六军团获知红三军消息

军号联络与群众帮助

李达与夏曦的初次会面

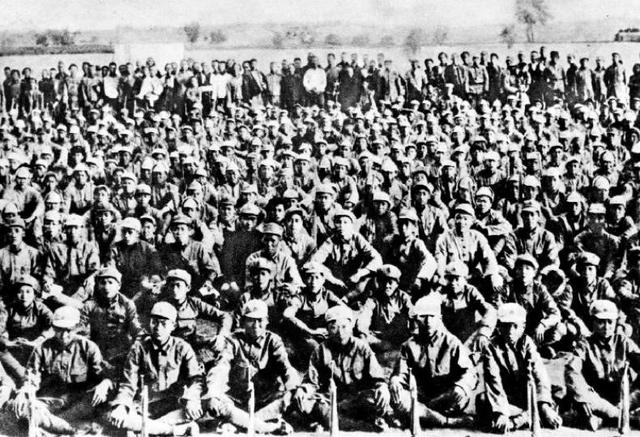

两军在南腰界举行会师大会

三、贺龙的务实举措

号召部队打草鞋慰问

为六军团提供物资保障

让出干部职位安排

重用六军团干部

四、会师后的发展

两军优势互补

干部调动促进融合

部队战斗力提升

成功创建湘西根据地

两军会师,贺龙命令部队打草鞋欢迎友军,还给对方的干部腾位置

1934年深秋,两支疲惫的红军部队在黔东大地上艰难跋涉。红三军在贺龙的率领下,因敌军围剿被迫退出根据地;红六军团在萧克的带领下,西征5000余里,兵力从9000人锐减至3000多人。命运的巧合让这两支部队在黔东相遇,谱写出一段感人至深的革命情谊。贺龙不仅下令部队为远道而来的六军团打草鞋,还主动为对方腾出干部职位,两军携手共进,最终成功建立了湘西根据地,为中国革命事业写下了浓墨重彩的一笔。

革命征程 血染黔东

1933年,湘鄂西苏区笼罩在白色恐怖之中。在贺龙、周逸群、邓中夏、段德昌、夏曦等人的领导下,红三军与当地群众建立了工农组织和游击队、赤卫队,开展革命斗争。

面对国民党军队的残酷镇压,加上当时错误路线的干扰,红三军的力量遭到严重削弱。部队不得不暂时撤离根据地,辗转来到黔东地区重新建立根据地。

虽然在黔东建立了苏维埃政权和各种群众组织,但红三军的处境依然十分艰难。由于缺乏干部,部队的正规作战能力大幅下降,发展陷入停滞。

与此同时,由贺龙和萧克率领的红六军团也在进行艰苦的西征。1934年8月初,部队从永新拿山出发,经桂东、桂阳,一路突破敌人的封锁线,进入湘西南的零陵地区。

红六军团原本计划在阳明山区开展武装斗争,建立新的革命根据地。但刚一驻扎,就遭到敌人的重兵"围剿",被迫继续向西转移。

在八十多天的转战中,红六军团跋涉5000余里,部队疲惫不堪。从出发时的9000人锐减到只剩3000多人,损失惨重。

1934年9月底至10月初,红六军团在新厂和甘溪与敌军展开激战。特别是在甘溪一战中,部队遭到敌人突然袭击,全军被分割成三段。

四十九团团部、五十一团团部及机枪连在军团参谋长李达的指挥下,突出重围,但与军团主力失去了联系。此时的红六军团,正面临着建军以来最为严峻的考验。

就在两支部队相继进入黔东之际,一封来自总部的电报,为他们指明了方向。总部要求红六军团尽快与红三军会合,共同开创新的局面。

这两支在革命道路上浴血奋战的队伍,即将在黔东这片土地上书写新的篇章。他们的会师,不仅改变了各自的命运,更为中国革命事业注入了新的力量。

友军相会,革命事业再启新篇

得知红六军团即将到来的消息后,贺龙立即召集部队进行准备工作。为了让远征而来的战友得到妥善休整,他下令部队大量制作草鞋,准备迎接这支疲惫的队伍。

红三军的战士们连夜赶制草鞋,每个人都放下手中的工作,投入到这项任务中。在寒冷的深秋,战士们用从老乡家借来的工具,就着微弱的火光编织草鞋。

当红六军团终于抵达时,映入眼帘的是整齐摆放的新草鞋和热情的战友。贺龙带领红三军的将士们列队欢迎,场面令人动容。

两支部队的会师仪式简单而庄重,贺龙和萧克相见恨晚,立即就革命形势展开深入探讨。会谈中,贺龙了解到红六军团在西征途中损失惨重,干部力量尤其匮乏。

面对这种情况,贺龙当即作出一个重要决定:从红三军抽调部分干部,补充到红六军团中去。这个决定让许多红三军的干部感到意外。

贺龙召集部队干部开会,向大家说明了这个决定的重要性。他强调,革命事业需要顾全大局,红六军团的困难就是整个红军的困难。

在贺龙的带领下,红三军的干部们纷纷响应号召,主动请缨支援红六军团。调动工作有条不紊地展开,一批经验丰富的干部被分配到了友军部队。

这些红三军的干部们带着丰富的战斗经验和组织能力,迅速融入到红六军团中。他们和新战友密切配合,很快就建立起良好的工作关系。

两支部队的融合不仅体现在干部调配上,在军事训练、政治学习等方面也开展了深入交流。红三军的战士们把在湘鄂西根据地积累的经验毫无保留地分享给红六军团。

红六军团的战士们也把西征途中的宝贵经验传授给红三军,双方互相学习,共同提高。通过这种深入交流,两支部队的战斗力都得到了显著提升。

在这段时期,两支部队还联合开展了多次军事行动,打击国民党军队的"围剿"。共同战斗使得两支部队的配合更加默契,战斗力不断增强。

贺龙的这一决定,不仅体现了他的胸襟和远见,更展现了红军内部团结互助的革命精神。这种无私奉献的精神,为后来湘西根据地的建立奠定了坚实基础。

两支部队的成功会师,标志着革命力量的进一步壮大。他们携手并肩,在黔东这片热土上谱写了一曲动人的革命友谊之歌。

这次会师不仅改变了两支部队的命运,更为中国革命事业注入了新的活力。在这片红色的土地上,革命的火种得到了延续和发展。

共创湘西,赤旗飘扬铸丰碑

两支红军会师后,立即着手规划建立新的革命根据地。贺龙和萧克带领部队向湘西挺进,决定在这片广袤的土地上重建红色政权。

部队向湘西转移的过程异常艰难,沿途遭遇敌军多次围追堵截。红军将士们翻山越岭,在崎岖的山路上昼夜兼程,终于到达了湘西地区。

湘西的地形复杂,山高林密,易守难攻,非常适合开展游击战争。两支部队充分利用地形优势,在各个关键地点设立哨卡,构筑防御工事。

为了尽快站稳脚跟,红军采取了军事打击与政治争取相结合的策略。部队派出工作组深入农村,向群众宣传革命道路,发动群众参与革命斗争。

在建立根据地的过程中,两支部队的优势得到了充分发挥。红三军凭借丰富的根据地建设经验,负责制定各项政策法规。

红六军团则发挥其军事作战优势,组织部队打击敌军,扩大革命地盘。两支部队密切配合,使得根据地建设工作顺利推进。

为了巩固革命政权,红军在根据地内开展土地革命运动。工作队进驻各个村寨,发动贫苦农民,没收地主土地分给农民。

这场轰轰烈烈的土地革命,使众多农民获得了土地,极大调动了群众的革命积极性。越来越多的农民青年参军参战,根据地的力量不断壮大。

在建设根据地的同时,红军还积极发展地方武装力量。部队帮助各地组建民兵队伍,培训军事技能,建立起一支强大的群众武装。

红军还在根据地内建立了完善的政权组织体系。从县级到乡级,都设立了革命委员会,负责管理地方事务。

这些基层政权组织得到了群众的广泛支持,为根据地的稳定发展提供了有力保障。政权建设的成功,标志着湘西根据地的初步建立。

红军还特别重视文化教育工作,在根据地内创办了多所农民夜校。这些学校不仅教授文化知识,还宣传革命道理,培养了大批革命骨干。

随着根据地的不断发展,红军的经济建设工作也在有序开展。部队组织群众开荒种地,建立合作社,发展生产自救运动。

在红军的领导下,根据地内建立起了多个被服厂、兵工厂,既解决了部队的后勤需求,又带动了当地经济发展。

湘西根据地的建立,不仅为中国革命事业开辟了新的战场,也为后来红军长征提供了重要支撑。这片红色热土上,两支部队用鲜血和汗水谱写了一曲革命新篇。

在这片广袤的土地上,红旗高高飘扬,革命的火种越燃越旺。湘西根据地的成功建立,成为中国革命史上的重要里程碑。

挥师长征,携手共进铸辉煌

1935年初,中央红军在贵州遵义召开了具有历史转折意义的遵义会议。会后,中央红军继续北上,向川黔边境挺进。

此时的湘西根据地,也收到了中央关于红军主力部队长征的消息。贺龙和萧克立即召开紧急会议,研究部队行动计划。

为了配合中央红军的战略部署,两支部队决定放弃来之不易的湘西根据地。红三军与红六军团在短短几天内完成了转移准备工作。

临行前,红军向根据地群众发出号召,动员青壮年参军参战。众多农民群众纷纷响应,抱着背包来到红军驻地要求参军。

部队整编完成后,红三军和红六军团开始了艰苦卓绝的长征征程。两支部队互相配合,在敌人的重重包围中突出重围。

长征途中,两支部队在四渡赤水、强渡大渡河等重大战役中都发挥了重要作用。他们不仅完成了自己的战斗任务,还多次掩护友军安全转移。

在长征途中,贺龙和萧克始终保持密切联系,及时交换情报信息。两支部队的通信员冒着生命危险,在敌人封锁线上穿梭往返,传递重要情报。

部队还经常派出先遣队,为大部队侦察地形,寻找安全路线。这些先遣队员常常要在人迹罕至的深山老林中跋涉数日。

为了确保部队顺利北上,两支队伍采取了灵活机动的战术。有时分兵疑敌,有时合力突击,把敌人的追剿部队远远甩在身后。

在翻越雪山时,红三军和红六军团的战士们互帮互助。他们分享仅有的御寒物资,搀扶体力不支的同志,展现了崇高的革命情谊。

过草地时,两支部队的后勤人员通力合作,共同寻找食物和饮用水。他们采集野菜,捕捉野兽,想尽办法维持部队的给养供应。

终于,在经历了无数艰难险阻后,两支部队先后到达陕北革命根据地。这里,他们与其他红军主力胜利会师。

到达陕北后,红三军和红六军团进行了重新整编。两支部队的将士们依然保持着亲密无间的战斗情谊。

在后来的抗日战争和解放战争中,这两支部队都建立了彪炳史册的功勋。他们用实际行动证明了革命队伍之间的团结互助精神。

贺龙和萧克率领的这两支红军,在长征路上践行了毛主席提出的"团结就是力量"的革命精神。他们的事迹永远铭刻在中国革命的史册上。

这段历史告诉我们,只有团结互助,才能战胜艰难险阻。两支部队在黔东的相遇,成为中国革命史上一段佳话。