新中国成立初期,百废待兴的文艺界迎来思想解放的春风。传统山水画在“为人民服务”的号召下,突破了明清以来文人画的隐逸窠臼,开启了一场以笔为剑、以墨传魂的艺术革命。一批深研传统山水画的艺术家脱颖而出,成为时代画卷的执笔者。傅抱石、钱松岩、石鲁、何海霞、宋文治等大师,以炉火纯青的技艺,将新中国的建设成就、山河新貌生动地呈现在画纸上。

其中,傅抱石以《江山如此多娇》挥洒革命浪漫主义,钱松喦《红岩》将革命圣地与青绿山水熔铸一体,石鲁《转战陕北》以金石刀笔重塑黄土高原的雄浑——这些作品不仅是技法上的突破,更构建了“红色山水”的视觉史诗。

艺术领域中,流派林立,各具特色。长安画派的画家们扎根西北大地,以石鲁、赵望云、何海霞、方济众等为代表,用苍劲的笔触勾勒出黄土高原的雄浑苍茫、戈壁大漠的壮阔豪迈;新金陵画派则钟情江南水乡,傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙等人,以细腻的笔墨描绘出江南山水的灵秀婉约、烟雨朦胧。他们的作品,让新山水画在新中国的艺术舞台上大放异彩,有力地证明了传统山水画技法不仅能够适应新时代,更能在时代的浪潮中不断推陈出新、发展演进。

这一时期,围绕 “山水画应该怎么画” 的问题,艺术界展开了激烈的讨论。艾青先生站在时代的高度,提出“内容新”“形式新”方针改造中国画,鼓励画家“画出自己的风格”,在作品中彰显独特个性与时代气息,为山水画注入新的灵魂与活力;王逊等则强调画面物象的真实性,大力推崇 “科学的写实技术”,并对传统笔墨技巧提出质疑。这场讨论是对中国画未来发展方向探索的延续与深化,促使整个中国画界对山水画的创作理念、表现手法进行深刻反思,为山水画的发展提供了多元的思考维度与创作路径。

时光流转,当美术界陷入“八十年代无大师”的哀叹时,黄秋园的作品横空出世,如同一束强光,照亮了艺术的天空。尽管彼时李可染先生已八十高龄且身体抱恙,仍三次前往中国美术馆,只为一睹黄秋园作品的风采,并对其赞不绝口。李可染感慨道:“国家拥有如颜回般才华横溢的人才,却浑然不觉,这实在是令人羞愧!”黄秋园的绘画独树一帜,既未追随新金陵画派或长安画派的风格,其笔墨也未迎合当时的时代潮流。直到他声名远扬,美术界才惊觉,时代已经悄然失去了笔墨的神韵。

改革开放的春风,吹来了新的机遇与挑战,也让掌握传统山水画绝技的画家们逐渐淡出历史舞台。中国山水画界迎来新老交替的关键时期,年轻画家们纷纷登上舞台,试图跳出属于自己的艺术舞步。然而,在追求个性与创新的道路上,部分年轻画家迷失了方向,过度追求风格的独特性,却忽视了传统艺术这座蕴藏无尽宝藏的宝库。

与此同时,国际艺术界的多元潮流涌入中国,形成一场五彩斑斓的艺术狂欢。西方的各种艺术理念、表现形式如潮水般袭来,在美术界颇具影响力的年轻画家们热衷于将西方绘画颜料与中国画布进行混搭,却将中国画的精髓——笔墨弃之不顾。在这股潮流的冲击下,中国传统美学逐渐被边缘化,曾经辉煌的艺术盛宴被人们遗忘。

在80、90年代,学习西方绘画技巧、到户外写生成为绘画领域的流行趋势,许多人抛弃了传统的绘画方法,认为这才是学习绘画的正确方向。一时间,模仿古代山水画的作品备受冷落,遭到诸多批评与摒弃。山水画所蕴含的独特韵味与深厚的中国传统文化内涵被忽视,绘画风格也日益趋向西方写实风格。从外观与技法上看,山水画逐渐失去了其独特的文化标识,沦为普通的风景画,丧失了原本承载的文化意义与精神内核。这些变化给山水画的传承与发展带来了沉重打击,使其未来发展面临重重困境。

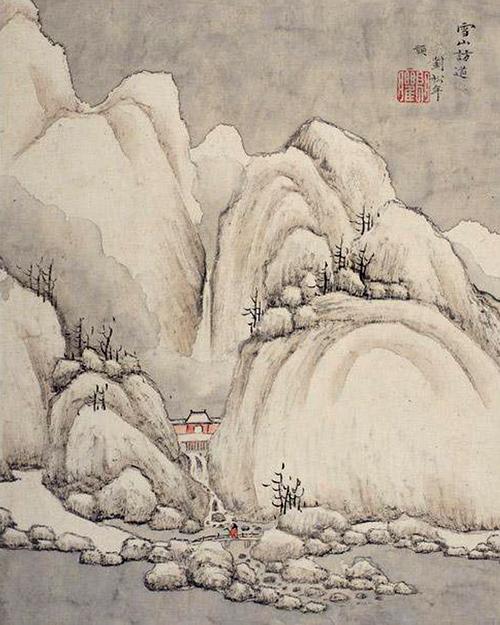

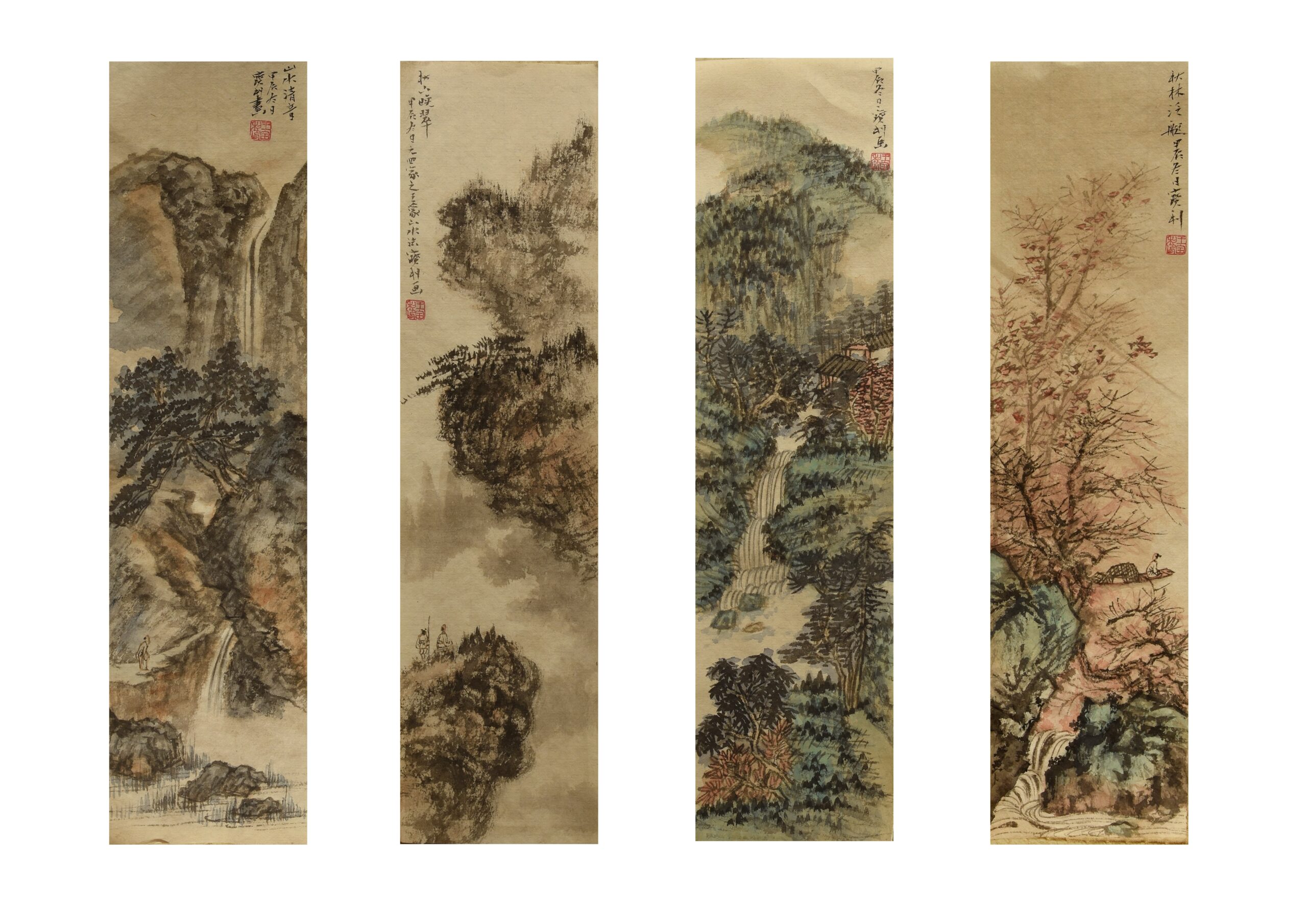

因此,在全球化与现代化的浪潮中,中国山水画如何突破困境,在传承中创新,在创新中坚守文化根基,重新焕发蓬勃生机,成为每一位热爱中国传统文化与艺术的人亟待思考与探索的重要课题。(作品图为王宝利山水画作作品)

作者简介

王宝利,字子久,1972年生于北京,祖籍山东聊城高唐县,现居住在天津市滨海新区。自幼拜师曾昭国先生、黄玉金先生,在二位先生的指导下,勤学苦练历代山水流派技法近四十载。能书善画,书法以隶书见长、绘画以山水为主,兼工写意花鸟。画道乃辛勤之道、寂寞之道,在继承传统绘画语言的基础上,结合现代美学特点,开拓出符合当代审美的绘画作品是其毕生为之奋斗的目标。

图片来源:王宝利山水画作作品