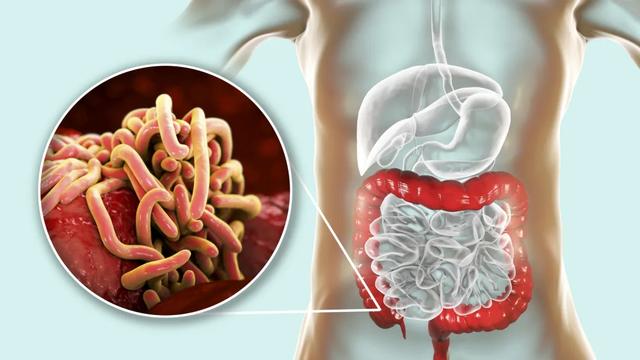

我们的肠道中生活着数以万亿计的微生物,它们伴随着我们一起成长与进化,是我们的健康小卫士。我们和这些微生物通过日常饮食、身体代谢以及对抗病原菌的方式紧密相连,形成互惠共生的关系。当我们的生活环境和生活方式发生变化时,这种关系会受到影响,进而可能让我们更容易发生感染或患上免疫介导性疾病。

现在,世界上很多人都在遭受像炎症性肠病、类风湿性关节炎、1型糖尿病、哮喘和肥胖等免疫介导性炎症性疾病的困扰,而且患病人数还在不断增加。这似乎与我们的饮食习惯(高脂、高糖、高盐、低膳食纤维)和滥用抗生素有很大关系。事实上,这些都会改变我们的肠道菌群,让它们变得不那么健康,从而增加我们的患病风险。

值得一提的是,肠道微生物代谢物,比如短链脂肪酸乙酸、丙酸和丁酸,它们对黏膜和全身免疫反应有显著影响,肠道中的短链脂肪酸太少,我们就更容易发炎或过敏。短链脂肪酸主要由肠细胞和肝细胞代谢,为其提供能量来源。在所有短链脂肪酸中,丁酸是了解最多的免疫系统调节高手,它对包括昆虫、鸟类、小鼠和人类在内的许多物种都具有有益作用。丁酸还可以让那些对我们无害的微生物变得不那么活跃,从而帮助我们维持肠道菌群的平衡。

影响短链脂肪酸水平的因素

肠道中短链脂肪酸的水平可不是一成不变的,受到一系列环境因素的影响。许多环境因素,包括出生时的胎龄、分娩方式(顺产或剖腹产)、喂养方式(母乳喂养或配方奶喂养)、饮食、抗生素使用、感染和应激等等,都会影响肠道菌群的组成,从而影响黏膜部位短链脂肪酸的产生。

肠道菌群的形成在生命早期就开始了,新生儿在阴道分娩期间以及通过母乳喂养的时候,都会被母体菌群定植。阴道分娩的新生儿的肠道定植依赖于母体阴道菌群,主要是乳杆菌,而剖腹产出生的婴儿主要依赖于皮肤菌群,特别是葡萄球菌。喂养方式是决定新生儿肠道菌群组成的另一个关键因素,母乳喂养的婴儿肠道中发现的产丁酸细菌双歧杆菌和乳杆菌的含量高于配方奶粉喂养的婴儿。

新生儿肠道菌群的异常发育与儿童期和成年期的炎症性疾病有关。在生命的头两年,肠道菌群的组成会发生显著变化,直到形成更稳定的菌群。在这个过程中,肠道里的代谢物也会跟着发生变化,包括短链脂肪酸。肠道菌群在成年期相对稳定,但随着衰老,产短链脂肪酸的细菌物种的丰度会减少,比如双歧杆菌,短链脂肪酸水平也会相应下降。

膳食纤维为细菌生产短链脂肪酸提供了合适的底物。富含膳食纤维的地中海式饮食,以经常摄入水果、蔬菜、谷物和豆类,适量摄入橄榄油和鱼类,同时限制红肉和糖果的摄入为特征,它与肠道短链脂肪酸水平的增加直接有关,这也可能是地中海式饮食可以预防炎症性肠病的原因。

除了促进肠道菌群多样性和短链脂肪酸的产生以外,高膳食纤维饮食还可以降低炎症标志物的水平。相比之下,低膳食纤维饮食会导致短链脂肪酸减少,结肠黏液屏障功能受损,增加感染的易感性。

大量摄入加工食品、红肉、饱和脂肪和简单碳水化合物(比如白砂糖和白米白面中的碳水化合物)而极少摄入水果和蔬菜的饮食,只能为短链脂肪酸的产生提供有限的底物。因此,西式饮食与粪便和血清短链脂肪酸水平低以及微生物发酵减少有关。西式饮食的另一个特征是高盐摄入,最近的证据还表明,高盐摄入也与短链脂肪酸(尤其是丁酸)的水平降低和肠道炎症有关。

抗生素的使用会导致人类肠道菌群失调,直接降低肠道中短链脂肪酸的水平,这也与慢性免疫介导性疾病的发病率迅速增加有关。强有力的流行病学证据表明,生命早期使用抗生素与生命后期哮喘和炎症性肠病等炎症性疾病的高发生风险有关。出生后不久的肠道菌群会影响气道过敏性反应,围产期抗生素的使用对肠道菌群和宿主免疫的破坏性会增加哮喘的易感性。

病毒感染也可以影响肠道菌群的丰度和多样性,从而影响短链脂肪酸的生物合成。例如,SARS-CoV-2感染会导致肠道中产丁酸细菌(比如普氏栖粪杆菌)减少以及条件致病菌增加。感染SARS-CoV-2且病情严重的个体粪便中短链脂肪酸水平显著降低,在感染清除后30多天内仍保持降低状态,因此SARS-CoV-2感染会对肠道菌群和短链脂肪酸的合成产生持久的影响。

最后,社会压力对肠道菌群也有影响,限制乙酸和丁酸的水平,同时增加感染的易感性和免疫病理。

短链脂肪酸的作用机制

短链脂肪酸就像身体里的信号使者,它们通过不同的路径告诉我们的细胞该做什么。这些使者主要依靠一些叫做G蛋白偶联受体的接收器来传递信号,这些接收器广泛分布于我们的上皮细胞、脂肪组织还有中性粒细胞、树突状细胞、巨噬细胞和淋巴细胞等各种免疫细胞上。这些接收器有三种主要的类型:GPR41、GPR43和GPR109A,它们喜欢不同类型的短链脂肪酸,而且在不同组织中的分布各异,这为短链脂肪酸发挥多样化的生理功能奠定了基础。

GPR41在多种组织中都能找到,而GPR43主要在淋巴组织和各种免疫细胞中表达。GPR41和GPR43都能够与乙酸、丙酸和丁酸结合,而GPR109A主要被丁酸激活。短链脂肪酸激活GPR43可根据细胞类型产生多种影响,例如,诱导NLRP3炎性小体的激活,促使结肠上皮细胞分泌IL-18,促进中性粒细胞向炎症部位募集,增强表达FOXP3的调节性T细胞的分化和抑制功能等,这些都有助于身体对抗感染和炎症。

丁酸和丙酸还有另一种本领,那就是抑制组蛋白去乙酰化酶的活性。当短链脂肪酸进入细胞后,它们会直接与细胞内的组蛋白去乙酰化酶结合并抑制其活性。此外,如果丁酸和丙酸的数量不多,它们可以通过代谢成乙酰辅酶A作为组蛋白乙酰转移酶的乙酰基供体,来增强组蛋白乙酰化。

组蛋白乙酰化的增加和去乙酰化的抑制,导致染色质结构松弛,开放的染色质结构可允许转录调控因子结合并促进基因的表达,丁酸可影响肠上皮细胞、巨噬细胞、树突状细胞和淋巴细胞,特别是调节性T细胞的基因表达。丁酸对这些细胞的影响涉及很多方面,比如细胞生长、细胞分化、抗菌能力、炎症反应、脂肪酸代谢和抗氧化应激。

总之,短链脂肪酸受体广泛分布在各种免疫和非免疫细胞,不同短链脂肪酸在不同组织中的梯度变化,不仅帮助维持肠道黏膜屏障稳态功能,还调节肠道和远端器官的免疫功能,并可能预防免疫介导性疾病。

短链脂肪酸有什么用?

短链脂肪酸影响黏膜屏障和免疫细胞功能短链脂肪酸可以通过免疫和非免疫细胞靶点调节黏膜免疫,它们有助于维持黏膜表面上皮屏障功能,影响单核细胞和巨噬细胞的抗菌和炎症功能。

1、增强黏膜屏障完整性和功能

短链脂肪酸通过G蛋白偶联受体以及对组蛋白去乙酰化酶的抑制作用,与上皮干细胞、上皮柱状细胞和肠内分泌细胞进行对话。它们通过促进抗菌因子的产生、调节上皮细胞更新和维持上皮屏障完整性,直接增强健康的肠道屏障功能。

此外,短链脂肪酸也可通过抑制自噬作用和NLRP3炎性小体的激活,来逆转LPS诱导的跨膜电阻的降低、细胞旁通透性的增加和紧密连接蛋白的形态破坏,从而保护肠道屏障功能。丁酸会增加肠上皮细胞的耗氧量,从而稳定缺氧诱导因子(HIF)的表达,这是一种转录因子,可通过诱导肠三叶草因子、粘蛋白和紧密连接蛋白的表达来促进肠道屏障修复。

总之,短链脂肪酸,特别是丁酸,在维护肠上皮稳态和发挥抗炎作用方面至关重要。

2、调节髓系细胞功能

髓系细胞是一类来源于骨髓的血细胞前体细胞,包括树突状细胞、粒细胞、单核细胞和红细胞等,它们在体内各司其职,共同维护着我们的健康。而短链脂肪酸,这位肠道微生物的“信使”,能与髓系细胞“亲密互动”,调节其功能。

短链脂肪酸可直接作用于树突状细胞以增强其免疫调节特性。肠道菌群产生短链脂肪酸更倾向于促进免疫系统的和平共处模式,而不是引发强烈的促炎反应,这种策略巧妙地避免了过度免疫反应对自身造成的伤害,抑制肠道中可能损害肠道黏膜完整性的潜在细胞毒性活性,同时不影响免疫系统击败潜在入侵病原体的能力。

丁酸也可调节结肠巨噬细胞功能。它能抑制LPS诱导的促炎介质的产生,使得肠道巨噬细胞在面对共生细菌时表现得更加“冷静”。此外,丁酸还可以促进氧化磷酸化和减少糖酵解,从而协调巨噬细胞的代谢“转型”。在发挥抗炎特性的同时,丁酸还可增加巨噬细胞的抗菌能力,从而增强对肠道病原体的防御能力。

中性粒细胞作为免疫细胞的第一反应者,会被募集到炎性肠道黏膜处,然后通过吞噬、脱粒和释放中性粒细胞胞外诱捕网来抵抗入侵微生物,同时,中性粒细胞也参与了炎症性肠病的发生和发展。短链脂肪酸可通过组蛋白去乙酰化酶的抑制和GPR43信号传导,调节中性粒细胞的趋化募集和抗菌反应。

3、调节T细胞分化和功能

T细胞是来源于骨髓并在胸腺中锤炼成型的免疫勇士,遍布全身,时刻捍卫我们的健康。而短链脂肪酸可对T细胞的分化和功能产生深远影响,堪称T细胞的“调控大师”。

短链脂肪酸可以通过抑制组蛋白去乙酰化酶和G蛋白偶联受体信号传导来调节T细胞的分化和功能。丁酸可通过诱导肠道调节性T细胞分化,降低结肠炎的严重程度。丙酸也具有一定的组蛋白去乙酰化酶抑制活性,可增强胸腺外调节性T细胞的产生。丁酸还可以加速脂肪酸氧化,从而增强调节性T细胞的分化。

除了直接作用于T细胞,丁酸还擅长“幕后策划”,它调节上皮细胞或树突状细胞中的分子表达,间接诱导调节性T细胞。它可以刺激上皮细胞产生维甲酸,这是膳食维生素A的代谢物,对肠道树突状细胞产生肠道特异性调节性T细胞至关重要。短链脂肪酸对上皮细胞和树突状细胞中维生素A转换酶表达的调控,正是肠道调节性T细胞数量攀升的幕后推手之一。

短链脂肪酸还能左右初始T细胞向不同效应T细胞亚群(比如Th1细胞和Th17细胞)的分化,并影响T细胞中细胞因子的表达。丁酸能促进Th1和Th17细胞分泌IL-10等抗炎细胞因子,有助于维持肠道稳态。此外,丁酸还能刺激CD4+ T细胞和先天淋巴样细胞产生IL-22,保护肠道免受炎症侵害。丙酸则能抑制γδT细胞产生IL-17,进一步维护肠道健康。

在CD8+ T细胞中,丁酸通过持续的谷氨酰胺利用和脂肪酸分解代谢来支持氧化磷酸化的优先使用。对葡萄糖等营养物质的竞争会限制T细胞的代谢,导致它们在癌症期间反应迟钝,乙酸可以通过增加干扰素γ(IFNγ)的产生和组蛋白乙酰化来恢复葡萄糖限制的CD8+ T细胞的效应功能,也就是说低反应性的T细胞可以被乙酸表观遗传重塑并重新激活。

此外,丁酸也可以通过mTOR激活和组蛋白去乙酰化酶抑制,增强细胞毒性T淋巴细胞和嵌合抗原受体T细胞的抗肿瘤活性,导致代谢和表观遗传重编程,促进肿瘤微环境中IL-12信号通路。

4、影响B细胞分化和抗体反应

B细胞是在骨髓中发育成熟的免疫小能手,一旦遇到抗原,就会摇身一变成为浆细胞,开始合成并分泌抗体,也就是免疫球蛋白。这些抗体就像是精准的导弹,可以识别和结合病原体或其它有害物质,进而帮助免疫系统将它们一网打尽。

短链脂肪酸在B细胞分化和抗体反应中也扮演着重要角色。短链脂肪酸就像B细胞分化道路上的“催化剂”,能够促使B细胞更顺利地转变为浆细胞,并且还能增加乙酰辅酶A的生成,刺激抗体类别转换产生IgA,促进线粒体能量产生和糖酵解,为B细胞合成抗体提供充足的能量支持。

如果膳食纤维摄入不足或肠道微生物失调,可能导致短链脂肪酸的产生减少,病原体特异性抗体反应就会变得力不从心,从而增加病原体感染的易感性,补充短链脂肪酸可以帮助免疫系统重新找回战斗力。

因此,短链脂肪酸作为组蛋白去乙酰化酶抑制剂,不仅作用于调节性T细胞和先天免疫细胞,通过改变基因表达促进免疫耐受,也可以影响B细胞分化、抗体反应和抗体驱动的自身免疫。

5、调节先天淋巴样细胞功能

在我们的身体里,有一类叫做先天淋巴样细胞的“守护者”,它们对于保护我们免受感染和促进组织再生至关重要。当身体遭遇感染、组织受伤或是生理状态发生变化时,这些细胞会迅速响应,增加数量并变得更为成熟。而肠道菌群及其代谢产物,尤其是短链脂肪酸,正是调控这些细胞反应的“幕后英雄”。

丁酸可以GPR43依赖性方式刺激PI3K/AKT和mTOR信号通路的激活,从而给肠道先天样淋巴细胞ILC1s和ILC3s按下加速键,让它们快速增殖,同时还能抑制肠道ILC2s的扩张。丙酸可通过GPR43信号增加结肠产IL-22的先天样淋巴细胞ILC3s的数量,而丁酸通过GPR41信号传导和组蛋白去乙酰化酶抑制刺激先天样淋巴细胞IL-22的产生。在气道出现炎症时,丁酸就像一位“刹车手”,可抑制先天样淋巴细胞ILC2s的增殖和细胞因子反应,避免它们引发气道过度反应。

总之,短链脂肪酸可以调节结肠先天淋巴样细胞的可塑性,维持肠道上皮屏障完整性,防止组织损伤、感染和免疫病理。

短链脂肪酸在肠道免疫紊乱中的作用1、对抗炎症性肠病

炎症性肠病包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,是肠道对肠道微生物成分的炎症反应失调所引起的。这种情况会让肠道上皮屏障功能缺陷,让上皮细胞和先天免疫细胞不能正常感知细菌,还会激活一些会引发炎症的T细胞。

肠道菌群失调是炎症性肠病的典型特征,像栖粪杆菌、罗斯氏菌和双歧杆菌这些能产丁酸的细菌会变少,同时丁酸水平也会下降。炎症还会让肠道上皮对丁酸的反应降低。因此,肠道炎症可能降低产丁酸菌的水平和丁酸的利用。

那些具有炎症性肠病高遗传风险的健康个体,他们的肠道菌群中的罗斯氏菌也会减少。因此,炎症性肠病相关的肠道菌群失调不仅仅是肠道炎症的结果,实际上可能有助于疾病的发生。

普氏栖粪杆菌产生的丁酸可通过调整一些信号通路让免疫细胞保持平衡,从而缓解炎症性肠病。肠道中丁酸水平失调可能是炎症性肠病的一个重要易感因素。

流行病学证据表明,生命早期使用抗生素导致肠道菌群破坏与炎症性肠病风险增加有关。特别是在生命的第一年使用抗生素,这种关联更加明显。孕妇在妊娠晚期使用抗生素也与儿童早发性炎症性肠病有关。因此可能存在一个关键发育期,在此期间使用抗生素会导致肠道菌群的强烈和长期破坏,并对免疫系统产生长期影响。

我们与生活在胃肠道中的数以万亿计微生物互惠共生,要维持这种关系,就要让这些微生物好好生存,不要让免疫系统对它们产生过度的反应。在断奶前的特定时期,免疫系统会遇到肠道微生物抗原,从而诱导对肠道细菌的抗原特异性耐受,而这在一定程度上是由短链脂肪酸来支持的。但是,如果在这一时期抑制微生物抗原的接触或将这些接触延长到这一时期之外,会导致在炎症环境中再次遇到肠道细菌时无法诱导耐受性和强大的抗原特异性反应,导致日后对结肠炎、过敏性炎症和癌症的易感性增加。

因此,在发育的特定时期,特别是断奶前后,维持稳定的肠道菌群很重要。抗生素可能会破坏短链脂肪酸的产生,来自小鼠的研究表明,抗生素使用期间,短链脂肪酸水平显著降低,肠道免疫细胞会变得过度活跃,引发长期的炎症反应。如果补充短链脂肪酸,特别是丁酸,就能防止这种情况发生。

2、守护肠道,远离感染

肠道菌群可防止细菌或病毒病原体侵入黏膜表面。比如,双歧杆菌可以防止肠致病性大肠杆菌感染和预防坏死性小肠结肠炎。双歧杆菌之所以能抵御肠致病性大肠杆菌,部分原因是它能产生乙酸,乙酸可增强肠道上皮屏障防御,防止细菌跑到不该去的地方。

短链脂肪酸可减少肠道细菌病原体感染的持续时间和严重程度,包括志贺氏菌、沙门氏菌和肠道致病性大肠杆菌,因为它们会促进上皮防御,调节定植抵抗,抑制细菌毒力和生物膜的形成。

在抗生素诱导的艰难梭菌感染模型中,短链脂肪酸,尤其是丁酸,可以降低艰难梭菌的战斗力,甚至直接抑制它们的生长。感染艰难梭菌的患者,粪便丁酸水平通常较低。丁酸还能增强巨噬细胞的抗菌活性,阻止其它细菌感染的传播。

在一些贫困地区,由于清洁饮用水和卫生设施不足,人们容易患上环境性肠功能障碍,这会导致小肠功能缺陷,大肠杆菌、志贺氏菌和弯曲杆菌等有害菌过度生长,而产丁酸梭菌数量减少。这种情况会让儿童发育迟缓,甚至增加死亡率。

总之,短链脂肪酸在保护我们肠道免受感染方面发挥着重要作用,它们能抗炎、增强对肠道友好细菌的耐受性,还能直接对抗有害细菌。产丁酸菌之所以能预防肠道感染传播,是因为它们能紧紧粘附在肠黏膜细胞上,从而阻止致病菌从肠腔跑到血液。所以,增加丁酸等短链脂肪酸的水平,可以帮助我们预防肠道感染性疾病。

肠源性短链脂肪酸对肠道以外组织器官的免疫调节作用

肠源性短链脂肪酸对肠道以外组织器官的免疫调节作用结肠是人体最大的短链脂肪酸工厂,不仅为肠道自身提供丰富的能量来源,还会将它们输送到肝脏,甚至血液之中,对远离肠道的组织器官施展其独特的免疫调节魔法。

1、肠-生殖道轴

阴道菌群所产生的短链脂肪酸在女性生殖系统中具有维持稳态和免疫调节的作用。当小鼠遭遇子宫内膜炎的挑战时,腹腔注射丁酸可通过抑制炎症反应,为子宫筑起一道坚实的防线。丁酸还能抑制子宫内膜瘤细胞的生长。

对于期待新生命的准妈妈们来说,短链脂肪酸更是不可或缺。在怀孕早期,丁酸可以增加孕酮的合成,显著改善胚胎着床和胚胎存活率,也就是说短链脂肪酸可能预防早期流产。怀孕和哺乳期间摄入高膳食纤维饮食,不仅可以增加后代血浆短链脂肪酸水平,还能影响调节性T细胞的分化。孕妇结肠腔的短链脂肪酸可通过母体肝脏和血液到达发育中的胚胎,调节胚胎的能量代谢,为后代筑起一道抵御肥胖和代谢综合征的“防火墙”。

2、肠-肝轴

肝脏,这个人体内的“解毒大师”,也深受肠源性短链脂肪酸的影响。它们可通过肝门静脉抵达肝脏,为肝脏提供约30%的能量。在肝脏中,丁酸展现出其“抗炎大使”的风采,不仅增强肝脏特殊巨噬细胞——库普弗细胞的抗炎能力,还促进免疫抑制物质的产生,为肝脏营造一个和谐的免疫环境。

在非酒精性脂肪性肝病小鼠模型中,补充丁酸可通过降低促炎细胞因子的表达、激活库普弗细胞,有效预防肝损伤和炎症。同时,丁酸还能促进肝脏中参与脂肪代谢和脂肪细胞分化的关键基因的表达,为肝脏的“瘦身计划”添砖加瓦。

更为神奇的是,生命早期使用抗生素虽然能暂时清除有害细菌,但也会显著降低肝脏中的丁酸水平,从而影响肝脏自然杀伤细胞的成熟和功能。而补充丁酸或产丁酸菌,则能“重启”这一免疫过程,让肝脏的自然杀伤细胞重新焕发生机。

3、肠-脑轴

肠道产生的短链脂肪酸还能“穿越”到大脑,成为大脑健康的守护者,它们参与小胶质细胞的调节、神经营养因子的产生和血脑屏障完整性的维持以及神经发生。

小胶质细胞是中枢神经系统中的主要巨噬细胞,在几乎所有中枢神经系统疾病的发病机制中发挥关键作用。短链脂肪酸可以穿过血脑屏障来控制小胶质细胞的结构和成熟。具体来说,乙酸可以通过调节小胶质细胞的代谢途径,促进小胶质细胞的成熟。无菌小鼠的血脑屏障通透性是增加的,这可以通过肠道定植产丁酸菌来逆转,它们可以诱导紧密连接蛋白的表达增加。

在多发性硬化症小鼠模型中,给小鼠口服只能影响肠道的抗生素,结果小鼠的神经髓鞘脱失增加了。口服丁酸可以通过抑制少突胶质细胞中的组蛋白去乙酰化酶活性而显著改善这种情况,限制髓鞘失并增强髓鞘再生。

短链脂肪酸对人类的神经保护作用也已经在一些神经系统疾病中得到认可,包括多发性硬化症、中风和帕金森病。帕金森病患者表现出肠道丁酸和其它短链脂肪酸水平降低,短链脂肪酸水平的降低和轻度肠道炎症的生物标志物与早期疾病发作呈正相关。

4、肠-肺轴

肠源性短链脂肪酸也可以“远程”影响肺部的免疫反应。高膳食纤维饮食可以增加血液中的丙酸水平,促进肺部抗炎症的树突状细胞的产生,从而减少过敏反应。用抗生素万古霉素处理小鼠,会减少产丁酸的细菌,加重过敏性气道疾病,而补充丁酸可以防止与万古霉素相关的任何过敏反应。

生命早期使用抗生素可能会破坏肠道菌群的平衡,降低短链脂肪酸的水平,从而增加日后患哮喘的风险。短链脂肪酸能“出手相助”,改善过敏性哮喘的症状。它们能抑制引起哮喘恶化的关键细胞产生炎症因子,减轻气道炎症和反应性。

此外,短链脂肪酸还能增强肺部的免疫力,保护我们免受流感等呼吸道感染的侵害。肠道中产丁酸菌水平较高的人更不容易发生下呼吸道病毒感染。甚至在COVID-19患者中,肠道菌群的改变和产丁酸细菌丰度的降低都与疾病严重程度相关。初步证据表明,每天补充三次高剂量的产丁酸的益生菌可以减少COVID-19住院患者的胃肠道症状和发生呼吸衰竭的风险,因此,调节肠道代谢环境可能有望减轻患者的症状。

总结

肠道菌群,这个居住在肠道内、数量庞大的微生物群体,涵盖了细菌、真菌和病毒等多种类型,它们的分布均衡与功能完善对维护我们的健康至关重要。因此,利用肠道菌群及其代谢产物来促进和保持人体健康,已成为当今医学和生命科学领域的热门研究方向。

饮食、肠道菌群与我们的免疫系统之间存在着千丝万缕的联系。短链脂肪酸,作为肠道微生物发酵膳食纤维后产生的主要代谢产物,包括乙酸、丙酸和丁酸,它们在这三者之间扮演着举足轻重的“桥梁”角色。

短链脂肪酸不仅能为组织细胞提供能量,还能作为调节宿主代谢和免疫功能的信号分子,展现出广泛的生物活性。它们能够调节机体代谢、增强宿主的免疫功能,并维护肠道屏障的稳定性,在健康与疾病状态下都发挥着不可替代的作用。

近年来,免疫介导性疾病的频发与肠道菌群失衡、产短链脂肪酸(特别是丁酸)的细菌数量减少密切相关。短链脂肪酸通过一系列进化上保守的过程,比如影响G蛋白偶联受体信号或组蛋白去乙酰化酶活性,来调节上皮屏障的功能以及黏膜和全身的免疫反应。

有迹象表明,短链脂肪酸的抗炎作用是通过直接影响肠上皮细胞、吞噬细胞、B细胞和浆细胞以及调节性和效应性T细胞的分化来实现的。肠源性短链脂肪酸还直接或间接影响肠道以外组织器官的免疫,包括肝脏、肺部、生殖道和大脑,并与一系列疾病的发生发展有关,包括感染、肠道炎症、自身免疫、食物过敏、哮喘和对癌症治疗的反应等等。

通过调控短链脂肪酸的水平,我们可以有效地调节炎症反应。因此,靶向短链脂肪酸代谢具有预防疾病和维持免疫介导性疾病缓解的巨大潜力。而要实现这一点,其实非常简单,只需调整我们的饮食习惯,多吃富含膳食纤维的水果、蔬菜、全谷物和豆类等食物,减少高脂、高糖、高盐和高度加工食品的摄入,就能促进肠道内产短链脂肪酸的细菌生长,增加短链脂肪酸的产生。

图片均来自网络

参考资料:

Mann, E.R., Lam, Y.K. & Uhlig, H.H. Short-chain fatty acids: linking diet, the microbiome and immunity. Nat Rev Immunol (2024). https://doi.org/10.1038/s41577-024-01014-8