现在咱们正站在河南林州市的小山包上,放眼望去,满眼都是肥沃的土地。

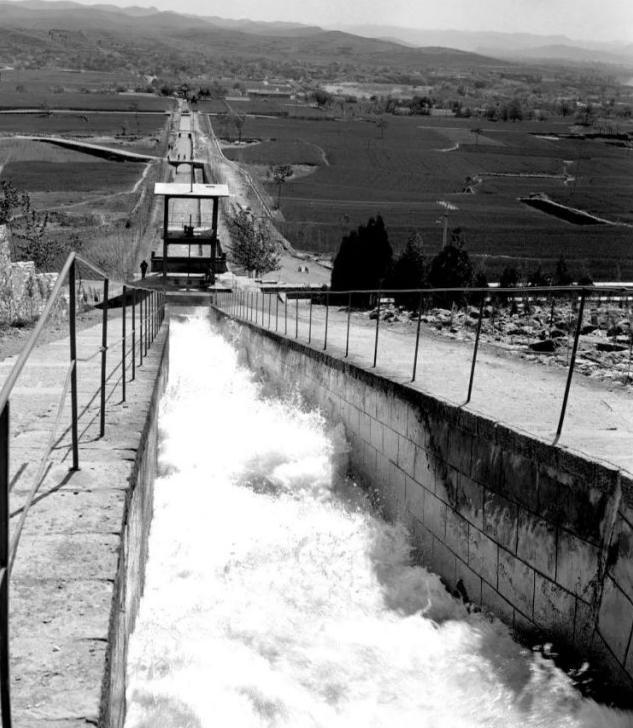

回望过去,红旗渠就像一条巨龙蜿蜒在大地上,它经过的地方,都是一片生机勃勃的绿色。

1960年那会儿,河南的老百姓用了整整十年来努力,愣是把好几千个山头给铲平了,还打通了好几百条山脉河流,将近一百条的大沟小壑也都给填上了。

修建这一千五百公里长的渠道时,总共有81位英雄在建设途中不幸献身。

可谁承想,在林县全县上下齐心协力开凿红旗渠那会儿,竟然有不少举报信悄悄塞进了红旗渠工程指挥部的信箱里头。

那么,谁是给我们带来充足水源的大功臣呢?为啥在红旗渠横贯大地那会儿,他会接连不断地被人告状呢?

时间回到了1964年,那晚,农民们早早就躺在床上,睡得正香。

轰隆一声巨响,打雷把全村人都给惊醒了,刚建好的几个简易棚子又被震得塌了... ...

【一、不耐寒渴苦林县,翘首望云盼天河】

一提到林县,大家脑海中立马浮现的就是个满眼绿意的小城。

但事实并非如此,红旗渠的水还没开始流淌那会儿,林县比大伙儿以为的还要荒芜得多。你就算在林州跑断了腿,也别想轻易找到一处清澈的水坑。

更让人心寒的是,就连最上面的地下水都有好几十米深呢。这意思就是说,在那些地方,家家户户都能打个水井,但在林县,这事儿想都别想。

可话说回来,这么一个惠及大家的大好事儿,可不是光靠嘴上说说就能搞定的。

要让每个人都能喝上水,那得需要多少的人啊、钱和东西来帮忙呢?

在那个啥都没有、穷得叮当响的年代,一个穷得连洗脸水都舍不得多用的贫困县,他们到底要怎么去弄来这些钱呢?

你得明白,在那个科技还没现在这么牛的时候,搞工程可不是靠一大堆挖掘机,更不是靠成堆的水泥和注浆车。那时候,没有满地的大家伙轰隆隆地干活,也没有成山的水泥等着用。工程是怎么进行的呢?靠的是实实在在的力气和智慧,可不是现在这些现代化的大家伙。

那时候的林县,能靠的就只有大伙儿的手脚,还有农家自个儿那独轮小车了。

可林县那地儿,穷得超乎大家的想象。

就在那个国家好不容易摆脱战争困扰,一切亟待重建的日子里,林县穷得那叫一个厉害,啥物资都缺。

在那个工业底子差,啥都缺的年代,就连给每个工人配把最基本的锤子和凿子都成了难题。

在那种情况下,红旗渠的建设简直就像是个难以实现的幻想。

不过,杨贵和林县的领导班子可没被这事儿打败,他们依旧斗志满满。

林县虽然缺铁器,但好在手头上有之前攒下的3000万斤粮食储备。而且,国家还挺给力,专门拨了300万资金过来,这些钱足够买些简单的工具用了。

关键的是,林县人口众多,整整有55万老百姓呢。

要是没挖掘机,咱们就动手砸,没货车的话,独轮车也得推起来。大伙儿心往一块儿聚,力气往一处使,红旗渠肯定能建成!

那么,1960年2月11日这一天,杨贵带着林县的老百姓,踏上了修建“引漳入林”这项超级艰难的工程之路。

【二、不辞劳苦 敢为人先】

山谷里响起炸药轰隆隆的声音,“入林”工程就这么拉开了序幕。随着那震耳欲聋的声响在山间回响,“入林”项目正式动手干了。炸药在山谷间轰隆隆一响,“入林”工程就算是正式开动了。山谷回荡着炸药的巨响,宣告着“入林”工程的正式启动。伴随着炸药在山谷中的轰鸣,“入林”工程的大幕正式拉开。

熙熙攘攘的人群,加上没日没夜的施工,简直就像林县人民那铁打的决心一样,啥也挡不住。

不过,这个庞大计划刚开始的时候,可真是遇到了不少麻烦。

搞工程得用好多炸药来炸山开路,可这些炸药一炸响,周围环境可就遭殃了,动静可不小。

在引漳入林工程刚开始那会儿,工人们用炸药还不太顺手。不是炸药放多了就是放少了,要不然就是爆炸的方向没控制好。这一通乱炸,不光把山摇得晃晃悠悠的,还弄得碎石满天飞,冲击波也直往村子里冲。

农户们费尽力气搭的简陋棚子,在冲击波的影响下晃得厉害,眼看就要倒了。不少房子的墙面上,也都裂开了缝。

村里的动物们反应可大了,奶牛奶都不挤了,公鸡也不打鸣下蛋了。更糟糕的是,那些大型牲畜吓得在村里到处乱跑。

林县村里的老百姓,每次听到施工现场的爆炸声,心里都跟着咯噔一下。

山头垮塌、水渠堤岸裂开、房子出现裂痕,还有牲畜四处逃窜,这些情景频繁搅扰着林县村民的平常日子。山塌了,渠破了,房子裂了缝,牲口也吓得到处跑,林村的村民们整天就被这些事儿围着转。林县的村民们,每天面对的是山头倒塌、渠堤破损、房屋开裂,还有慌乱奔跑的牲畜,这些场景让他们的生活不得安宁。山头崩裂、渠堤毁坏、房屋出现裂缝,加上牲畜慌乱奔跑,这些事儿在林县村民的生活中反复上演,让人头疼不已。

好多被烦得不行的村民,实在憋不住了,就给杨贵递了封投诉信。

杨贵瞅瞅村民们的说法,心里头那叫一个纠结啊。

大伙儿心里都明白,“引漳入林”这本该是件大好事,可左等右等等不来成果,倒是眼见着一片狼藉,这事儿对每位农民兄弟和工人朋友来说,打击可真不小。

想象一下,有个工人辛辛苦苦干了好几周的活儿,一回家却发现,简陋的小屋塌了,房子到处是裂缝,家里的牲口也不见了。这场景,跟家破人亡也差不了多少,谁能受得了啊?

不过,“引漳入林”这事儿可不是能立马搞定的。杨贵瞅着手中的状纸,心里琢磨着,得先让大伙儿心往一处使,有那股子坚持下去的劲儿,还得让大家心里有个盼头,盼着那天河之水能哗哗地流过来!

那么,大家为啥会去做那些明明没看到回报,却还是争先恐后去付出的事情呢?

对,说的就是我们经历过的抗日战争和解放战争那会儿。

接着,杨贵连忙召集了代表们开会,把原来的“引漳入林”工程,换了个响当当的新名字——“红旗渠”,这个名字到现在都很有名。

【三、苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴】

红旗渠接替了“引漳入林”工程的名字后,大家的热情是一天比一天高涨。

红旗渠的各个部分正一点点完工,清甜的河水从南边流过来,一路向北,让整个林县都喝上了好水。

1960年的时候,杨贵和工友们压根儿没想过,红旗渠这一开掘,竟然会持续挖了近整整十年时间。

1965年4月,多亏了工人们一直的努力,红旗渠的总干渠终于通了水,这也意味着红旗渠的主干流工程大功告成了。

1966年4月份,三条大渠一块儿建好了,这可是工人们辛苦打拼出来的成果。从此以后,林县的大片土地就开始享受到这些渠水的滋养了。

好几年里,好几万的工人和领导,都住在山上,吃饭也在那儿解决。

他手头就俩宝贝,一把铁锤和一个凿子,走到哪儿带到哪儿。渴了就找点水喝,饿了就啃点随身带的干粮,晚上就靠着山崖打个盹。就这么一天天,一年年地过着。

这日子挺苦的,一天天就这么不停地过着,可大伙儿愣是一声不吭,没喊过累。时间就这么悄无声息地溜走,生活再难熬,大家也都咬牙挺着,没听谁抱怨过半句。日夜交替,苦日子就这么一天天过去,但没人叫过一声苦,都挺着呢。

大家都盼着手里头的这个工程,能像五星红旗那样,给咱华夏大地上的老百姓带来希望和光明。

他们辛苦付出,让红旗渠的水流慢慢滋润了大半个林县,总共浇灌了五十多万亩的土地。

到了1969年7月份,红旗渠这个总面积达24.16平方公里的大工程,总算是全部完工了。

这十年间,林县的工人们那股子勤劳又无私的劲儿,真的打动了每一个人。他们十年如一日地埋头苦干,最后终于皇天不负有心人,林县从此告别了缺水的历史。

红旗渠就像一条从天而降的河流,它给干旱的林县带来了生机。以前的老一辈人们,不分昼夜,甚至不惜牺牲生命,才有了现在这条能与长城媲美的壮观奇迹。

红旗渠的精神会一直传下去,我们会一直记在心里。

---嘿,我这儿有个事儿想跟大伙儿聊聊。这事儿吧,我是从老张那儿听来的,他可是个消息灵通的人。他说啊,有个挺重要的信息,是从某个可靠渠道得来的,虽然具体是哪个渠道他没说,但老张的话,咱们都信得过,对吧?事情是这样的,说是有个大项目最近正在筹备中,牵头的是李总。这李总,大家都知道,干事儿从来都靠谱,他经手的项目,没有不成功的。听说啊,这个项目规模不小,涉及的资金也挺多,具体多少我就不清楚了,反正不是个小数目。老张还透露,这个项目之所以能顺利推进,背后有不少人在默默付出。当然啦,具体的细节他也没细说,毕竟这些都是内部消息,不能随便往外传。但咱们心里都有数,这种大事儿,肯定得有不少专业人士在把关。所以啊,虽然我不能告诉大家这个项目的具体内容和来源,但你们懂的,有老张这话,再加上李总的实力,这事儿肯定靠谱。咱们就等着看好戏吧!---

中国水利故事 《“这渠道,真是红旗飘飘向前冲!”》说起中国水事,得提提那条让人竖起大拇指的渠。你猜怎么着?“高举红旗前进”,这话用到它身上,那是一点也不夸张!这渠道,真就做到了,一路向前,红旗飘飘的。从开建那天起,它就带着股子冲劲儿,像是要把天边的红旗都给扯下来似的。工人们干劲十足,一心想着要把这渠修得漂漂亮亮,让水流得顺顺畅畅。结果呢?你没看错,这渠道真的成了大伙儿心中的骄傲。水流得欢,庄稼长得壮,乡亲们脸上都洋溢着幸福的笑容。这就是它,“高举红旗前进”,用实际行动证明了自己,真是让人佩服得五体投地!