1969年8月31日,越南防空部队成功打下了一架美军无人机。当时胡志明正卧病在床,得知这个消息后,他非常振奋。胡志明立刻指示给这支立下战功的部队送去花篮,并捎去了他的慰问和鼓励。

那天,胡志明的精神状态明显好转,罕见地喝下了一碗米粥。许多人因此乐观地认为他的健康状况正在恢复,然而医生们持不同看法。他们指出,这种改善可能只是情绪波动导致的暂时性反应,真正康复的希望依然渺茫。

不出所料,在经历这次短暂的好转后,胡志明的健康状况急转直下。仅仅过了两天,他的心脏便停止了跳动。

医护人员持续为胡志明实施心肺复苏和辅助呼吸,但未能奏效。看到这种情况,范文同示意医疗团队终止抢救,避免继续给胡志明带来不必要的折磨。

不久后,一支预先安排的车队抵达现场。胡志明的遗体被小心地抬上担架,在众人的注视下,运往了专门建造的遗体保存设施——75A中心。

1967年5月19日,胡志明刚庆祝完77岁生日,越南方面就召开了一次秘密会议,重点讨论他的健康状况。当时他的身体状况已经非常糟糕,会议不仅研究如何加强治疗,还提前规划了他去世后的安排,包括遗体的保存方式和陵墓的选址。这些讨论都是在胡志明不知情的情况下进行的。

会谈一结束,越南就派了代表团去苏联,想请他们帮忙处理胡志明的遗体问题。苏联那边爽快地答应了。没过多久,越南就派了个三人医疗团队过去,专门学习怎么保存遗体。

苏联方面为越南医务人员提供了基于埃及、美国和本土实践的遗体防腐技术培训。课程内容涵盖了死亡初期的遗体浸泡保存方法,以及针对60岁以上高龄逝者的特殊处理技术。培训采用理论与实践相结合的方式,越南医生不仅学习了理论知识,还在指导下进行了实际操作训练。

这支医疗团队在苏联接受了为期7个月的技能培训,全面掌握了专业医疗知识后启程回国。在返程之际,苏联方面为他们提供了配套的医疗设备和专业工具。

从苏联回来后,医疗团队将在那里学到的技术应用于越南的实际工作中。由于苏联地处寒冷地区,而越南则是湿热气候,两者环境差异显著,因此他们必须根据当地条件调整医疗方法。通过不断的实践,他们摸索出了一套适合越南特殊环境的医疗方案。

随后,越南工兵司令部接到指令,着手筹建一个遗体保存设施。该设施不仅配备了标准的解剖室、药品器械存储间、药物处理区以及遗体停放室,还特别设置了无菌更衣间、员工休息区和卫生间,以确保整个操作过程的卫生与专业。

这项工程标准极高,不仅要具备战时所需的坚固性,还涉及多项技术细节。例如,室内温度必须维持在16摄氏度,允许的波动范围仅为0.2度,湿度需稳定在75%。此外,环境必须完全无菌,且保密性要求极高,通风系统也需符合严格规范。经过越南工兵的不懈努力,该项目于1968年顺利完成,命名为75A。

在胡志明去世后,他的遗体立即被送往75A设施进行特殊处理。苏联的专家团队很快抵达现场,经过仔细检查,确认胡志明的遗体保存状况良好,75A设施内的所有技术参数均符合标准。

【周总理:我来晚了】获悉胡志明健康状况急剧下滑,周恩来总理迅速采取行动,在短短72小时内连续派遣两支医疗团队赶赴越南。随后,他安排中国医学科学院院长、权威专家吴阶平乘坐专机飞抵河内,实地评估胡志明的病情。

吴阶平向总理汇报后,总理指示他带领第四支医疗队紧急前往河内进行救治。然而,当专机飞至广西上空时,传来了胡志明去世的消息。专机随即折返北京。

胡志明于9月2日去世,恰逢越南国庆日。由于当时越南正处于战争状态,为避免社会动荡和民众情绪波动,越南政府决定将他的去世时间调整为9月3日,并将国葬日期定在9月9日。直到二十多年后,官方才将胡志明的逝世日期更正为真实的9月2日。

9月4日,周恩来总理决定亲自带领叶剑英、韦国清等代表团成员前往越南,参加这次国葬。

胡志明与中国领导人毛泽东、周恩来等老一辈革命家关系密切,建立了深厚的友情。当周恩来长途跋涉抵达越南时,许多越南高层人士情绪激动,忍不住流下了眼泪。

周总理面对众人,神情沉重地连声说道:“我来迟了,我来迟了……”

【越南人宁肯火花,也不同意把“国父”遗体运到苏联!】在胡志明健康状况急剧下降之际,苏联迅速派遣了一支医疗团队前往河内协助。胡志明去世后,苏联专家建议,在完成国葬仪式后,应尽快将遗体转移至苏联进行保存。他们指出,苏联在相关技术和设施方面具有明显优势,能够更好地完成这一任务。

越南方面经过仔细权衡,觉得陆路运输存在太多不确定因素。更重要的是,胡志明作为越南人民的领袖,如果他的遗体被送往国外,民众在情感上难以承受。基于这些考虑,越南最终否决了苏联的建议。他们认为,即使选择火化胡志明的遗体,也不能将其送往苏联,必须留在越南本土。

面对这一紧急状况,苏联方面决定派遣专业人员返回国内,获取必要的医疗设备和药品,再迅速赶往河内。他们的任务是协助越南团队,确保胡志明遗体的妥善保存。这一举措体现了双方在关键时刻的紧密合作与高效应对。

处理遗体的首要步骤是彻底清理体内的血液循环网络,涵盖所有细微的血管。

胡志明的身体状况在老年人中相当罕见。通常,随着年龄增长,人的眼、鼻、耳、手等部位的毛细血管会出现不同程度的堵塞。然而,医学检查显示,胡志明的微血管系统保持着异常良好的状态,这在他这个年龄段的人群中实属少见。

即便这样,全面清理遗体各部位依然很关键。哪怕只有一小块地方堵住了,也可能引发皮肤和肌肉的严重问题。

在接下来的工作中,专家们需要对遗体进行修复和塑形。他们仔细研究了胡志明生前拍摄的大量照片,不断进行对比,目的是将遗体的外观恢复到与生前完全一致的状态。通过这种方式,即便是与胡志明关系最密切的人,也无法察觉到任何不自然之处。

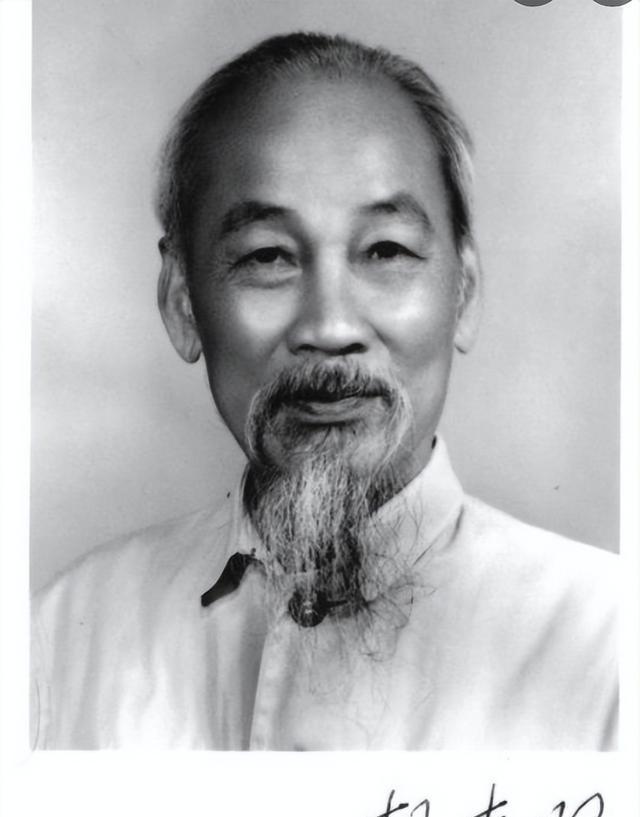

在河内巴亭广场的胡志明陵墓内,胡志明的遗体被安放在透明的水晶棺中。他身着淡黄色的中山装,双手自然地搭在腹部,脚上是一双由橡胶轮胎制成的凉鞋,这是他生前常穿的鞋子。他的面容显得红润,神情平和,银白的胡须清晰可见,仿佛在辛勤工作后进入了宁静的休息状态。

鲜为人知的是,苏联和越南的专家们投入了巨大的精力和努力。他们的工作并非表面所见那么简单,而是经过了无数个日夜的辛勤付出。这些专家们在各自的领域里默默耕耘,为项目的成功贡献了不可或缺的力量。他们的努力不仅体现在技术层面,更在于对细节的极致追求和对问题的深入剖析。正是这种不懈的坚持和专注,才使得整个项目得以顺利推进并取得显著成果。

【战乱之下,越南人运着胡志明的遗体,在山间奔波】胡志明去世前,越南政府已着手建造遗体保存设施,命名为75A工程。随着战事持续,为确保安全,当局在首都外围另建了一处备用保存场所,代号为K84。这两处设施的建设体现了越南对胡志明遗体的高度重视和妥善保护。

胡志明去世后,他的遗体首先在75A地点进行了防腐处理,随后被转移到K84地点继续保存。整个搬迁过程极为谨慎,任何失误都可能导致遗体受损,因此操作人员格外小心,确保万无一失。

苏联专家提出了严格的条件:运送遗体的车辆必须放置一杯水,水面距离杯口3厘米,全程不能洒出。车内环境必须无菌,温度、湿度和风速需符合75A标准。此外,从75A到K84约70公里的路程,必须在4小时内完成。

越南方面为了确保任务顺利进行,提前部署了大量士兵仔细勘察路线。他们重点检查了那些路面不平整的区域,并迅速进行修复。当运送遗体的车辆通过后,士兵们还会故意破坏道路,以此迷惑美军,不让对方发现遗体的最终去向。

在胡志明的遗体于K84存放约一年后,美军战机突然对距离20公里的一座监狱发动了空袭,目的是解救被囚禁的美军飞行员。虽然这次袭击并未造成实际损失,但为了确保胡志明遗体的万无一失,越南方面果断决定将其转移至75A地点。

经过近一年的时间,红河水位急剧上升,河内地区发布了洪水预警。为此,遗体被谨慎地转移回K84基地。与此同时,越军总参谋部调派了一个步兵连,并配备了3门高射炮和3辆坦克,负责此次的安全护卫工作。

为了确保安全,他们很快在另一个更隐蔽的山洞中建立了代号为H21的遗体保存设施。胡志明的遗体也曾在此存放过一段时间。这些频繁的转移工作充分体现了胡志明在越南人民心中的崇高地位。

1975年是一个关键年份,这一年发生了两件重要的事情:巴黎协定的签署和胡志明陵墓的竣工。就在这两件事完成后,胡志明的遗体才被正式安葬在陵墓中。这个时间点标志着越南战争结束和胡志明身后事的最终完成。

胡志明在生前立下遗嘱,明确表示希望自己去世后采用火化的方式处理遗体,并将骨灰分别安放在越南的中部、南部和北部山区。他提到,选择火葬主要是出于卫生考虑,同时也能节省宝贵的耕地资源。然而,胡志明去世后,越南共产党出于对他的深切缅怀和崇高敬意,最终没有执行他的这一遗愿。

胡志明在越南近代史上占据着重要地位,但中国民众对他的看法却颇为微妙。他精通汉学,能熟练使用中文并创作古典诗词,与中国众多革命元老保持着深厚的私人友谊。

1945年越南民主共和国成立后,胡志明为了推动文化普及,决定进行文字改革。他下令取消越南语中的汉字体系,转而采用17世纪由天主教传教士创制的罗马拼音文字,即"国语字"。这一改革使得现代越南文字完全脱离了汉字的传统,形成了独特的书写系统。如今,越南文字中已无法找到汉字的任何踪迹,这标志着越南文字体系的重大转型。

胡志明致力于打造一个现代化的民族国家,为此他必须进行两大变革。首先,他需要摒弃中国传统文化对越南长达数千年的影响。其次,他要彻底摆脱法国殖民统治对越南社会数百年的控制。在胡志明看来,政治革新与文化转型密不可分,两者相互依存,共同构成了国家建设的基础。

1945年,越南民主共和国成立后,胡志明领导的改革派借助军事和政治力量,大力推动越南文化的转型。他们特别重视推广越南语和罗马字母,以此作为普及教育的重要手段。在胡志明看来,这是打造现代化越南的关键举措。然而,这一改革在一定程度上对中国人民的情感造成了影响。