1980年代的乌鲁木齐市,正是在新中国成立后文化事业不断发展的背景下,逐渐展现其独特的魅力。

这座城市见证了电影行业的蓬勃发展。

在那个年代,天山电影制片厂作为乌鲁木齐市电影制作的中坚力量,承载了无数人的梦想。

天山电影制片厂成立于1956年,最初名为“新疆电影制片厂”。

1979年,经过自治区党委的批准,厂名改为“天山电影制片厂”。

如今,这个厂区在职工人数上达到了353人。

它制作了多种类型的故事片,总共达到24部,其中与兄弟厂合拍的作品有4部,长短记录片更是制作了40多部,译制片高达450多部之多。

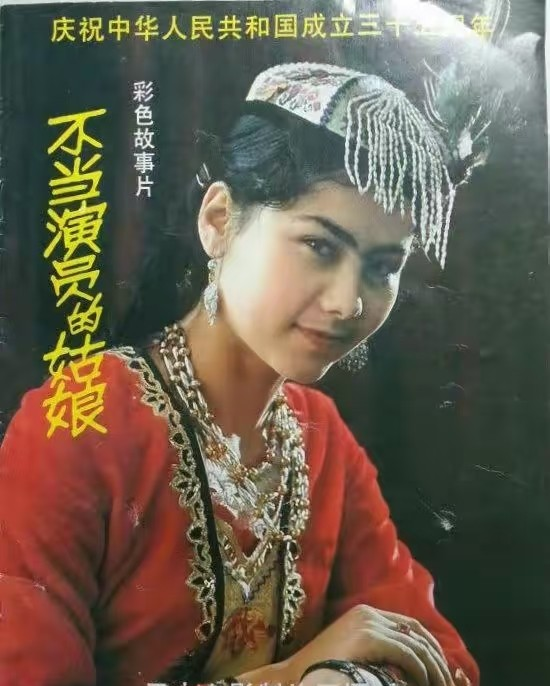

在1984年,一系列故事片的相继问世,将乌鲁木齐市的电影推向了全国的舞台。

《向导》与《不当演员的姑娘》这两部影片在全国范围内获得了荣誉与奖项。

不仅如此,1985年的故事片作品如《钱这个东西》、《神秘的驼队》、《不平静的巩巴克》、《亲人》、《针魔》,以及戏曲艺术片《文帝杀舅》和大型纪录片《亲切的关怀》,均受到了观众的热烈反响与赞誉。

这种对电影艺术的热爱,促进了整个城市文化的繁荣与发展。

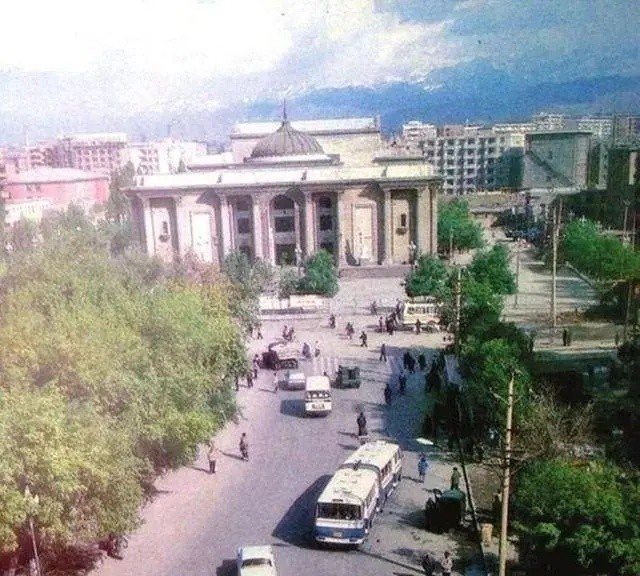

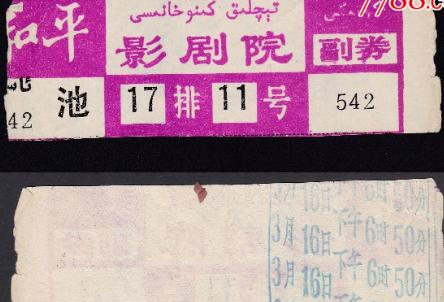

截至1986年,乌鲁木齐市区内的电影发行放映机构多达226个,职工人数达到1,201人,包括7座国营影剧院。

同时,市郊的集镇影院数量也达到了4座,对外俱乐部有12座,工矿俱乐部则有8座。

而这些机构为观众提供了丰富的电影选择,造就了一种独特的文化氛围。

乌鲁木齐市群众艺术馆乌鲁木齐市群众艺术馆是这座城市文化的又一重要象征。

其前身为1949年建立的市文化馆。

1985年,经过迁址扩建,这座馆舍如今已经成为了综合文艺大楼。

馆内设有各种专业用房共计27个,其中包括综合演出厅、舞蹈排练厅、录音厅、电视录像厅、以及展览厅,钢琴室和阅览室等功能区域。

这种多样化的设施使得艺术馆每天能够接待多达1,500人次的观众。

此外,乌鲁木齐市还有自治区展览馆、自治区博物馆和自治区农业展览馆等文化机构。

这些机构共同为居民提供了文化欣赏的机会,推动了乌鲁木齐市的文化交流与艺术创造。

在这种文化氛围的熏陶下,《阿凡提画报》悄然兴起。

它由乌鲁木齐市群众艺术馆主办,是一份综合性的通俗美术刊物。

创刊于1980年,至今已发行148期,累计发行量达到了近3,000万份,覆盖了全国的多个地区。

《阿凡提画报》不仅是艺术传播的媒介,更是文化交流的重要纽带。

在众多的文章中,它不仅展示了新疆特有的民族风情,也为更多的人提供了了解地方文化的窗口。

图书馆与书店的崛起当人们享受文化的丰富与多样时,市区的图书馆与书店也在悄然崛起。

乌鲁木齐市区内设有两座图书馆,其中自治区图书馆成立于1958年,其建筑面积达到了2,505平方米。

它不仅可以容纳221人同时阅览,还藏有67万册书籍,其中包括超过8万册民族文字图书。

乌鲁木齐市图书馆的环境虽然尚未固定,却也在努力为市民提供便捷的阅读体验。

此外,乌鲁木齐市新华书店近年来在市区设立了11个门市部。

在1985年,该书店共销售图书达1,462万册,销售金额也高达1,100万元。

这一系列数字,不仅显示了书籍在市民生活中的重要性,也反映了人们对文化知识的渴求。

上世纪八十年代的乌鲁木齐市,是一个充满文化活力的时代。

电影、艺术、文学等多种文化形式,如同星星一般交相辉映,展现出了一幅独特的文化画卷。

这一切都与城市的不断发展息息相关,丰富多样的文化活动不仅仅点亮了乌鲁木齐,更温暖了每一个生活在这座城市里的人的心灵。

如今的乌鲁木齐,正在继续着这一文化的传承与发展。

每一代人都在用不同的方式,创造着属于这个城市的独特文化记忆。

在未来的岁月中,相信乌鲁木齐市的文化事业将会迎来更为辉煌的明天。