《——【·前言·】——》

公元前210年,秦始皇在巡游途中突然驾崩。

谁来继位成了秦朝命运的转折点,宦官赵高、丞相李斯矫诏废除太子扶苏,扶立胡亥为帝。

这一政变让人疑惑:李斯为何选择支持胡亥?扶苏是否真的适合继位?

秦始皇五十岁时,身体已显疲态,雄心不减,连年巡游和繁重的政务,让他渐显力不从心。

公元前210年,第五次东巡,途中突然病重,死讯传开后,皇位继承的问题立刻摆上台面。

太子扶苏一直被认为是秦始皇的接班人。

性格宽厚,深受朝臣支持,多次因政见与秦始皇不合,而被外放至北方监军。

扶苏对始皇推行的严刑峻法持反对态度,尤其不满焚书坑儒等极端政策。

曾在廷议中直言:“天下新定,当以仁德为治,法度亦当有所变通。”秦始皇大怒,斥责他“妇人之仁”,将他派往长城一带“远离朝政”。

此时随秦始皇东巡的胡亥却完全不同,年纪轻,深得始皇宠爱。

胡亥依附赵高,处事圆滑,从不对始皇的决策发表意见,始皇病重时,与赵高密切配合,瞒住皇帝死讯,迅速展开行动。

赵高找到了丞相李斯,两人彻夜密谋。

赵高说:“胡亥听话,扶苏桀骜,若扶苏登基,我等性命难保。”李斯沉默了许久。

虽为丞相,早年提拔扶苏未果,反倒屡次受到排斥。

扶苏即位后,必然推行宽政,而这意味着,法家制度的根基会被动摇,秦朝靠法家立国,一旦放松对地方与民间的控制,局势或将不可收拾。

他们决定冒险一试,矫诏废除扶苏。

赵高伪造圣旨,命扶苏自尽,他们扶立胡亥为帝,即秦二世。

公元前210年,秦始皇在东巡途中病逝。

消息传到北方驻军,太子扶苏还没有意识到,这将是自己人生的终结。

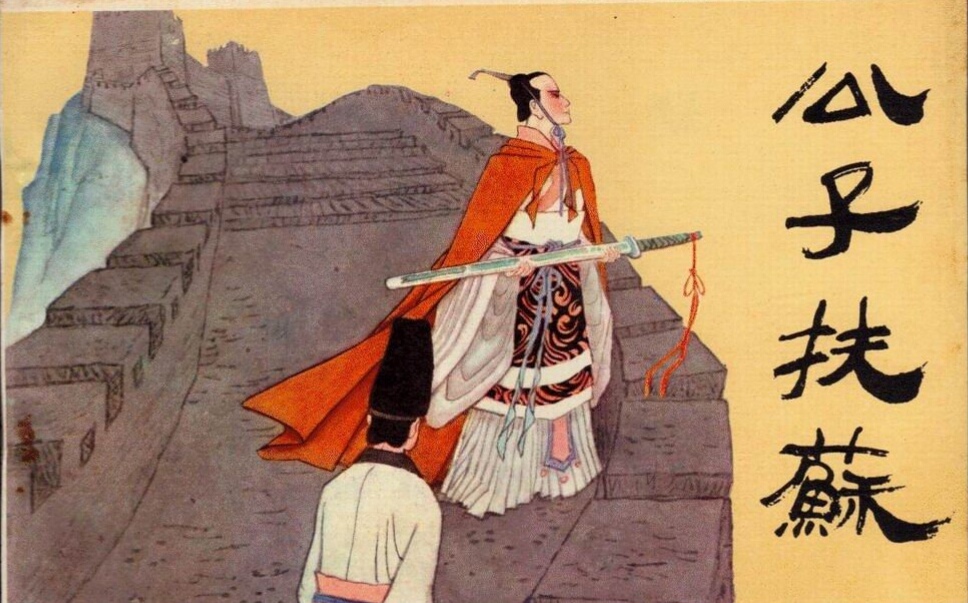

扶苏当时正在边疆监军,与将军蒙恬一起镇守北方,防备匈奴南侵,边关的风沙卷着肃杀的寒意,扶苏站在营帐前,望着广阔的草原,心中思索着如何安抚百姓,改善秦朝的统治局面。

扶苏宽仁,向来主张减轻刑罚,对始皇帝的“焚书坑儒”政策不满,曾在廷议上直言:“帝王治天下,当以仁德为基,法度也当灵活。”这番话被始皇认为是软弱无能,是对秦法的背叛。

愤怒之下,始皇将扶苏贬至边疆远离朝堂,以“学习军务”为名让他离开了权力中心。

扶苏从未放弃,对变革的渴望支撑着他继续努力。

秦始皇病重时,赵高和胡亥开始密谋篡夺,如果扶苏继位,自己在朝中的地位难以为继;而胡亥年轻、懦弱,更容易操控。

于是,他们伪造了始皇遗诏,宣布胡亥为继承人,并命扶苏自尽,这份矫诏由特使送至边关。

扶苏接到诏书时,正在审阅军报。

展开诏书,脸色骤变,双手微微颤抖,书中写着:“逆子扶苏,违父旨意,罪大恶极,赐死!”扶苏抬头看着使者,语气低沉:“这是父王的意思吗?”使者低下头,不敢与他对视。

蒙恬闻讯后赶到营帐,极力劝阻:“殿下,此事蹊跷!始皇帝病重时,怎会突然传下遗诏?请殿下三思!”

扶苏默然不语,半晌后长叹:“父王生前严令不可违抗,我若不从,恐连累大秦根基。”他拔出佩剑,对蒙恬说:“将军,扶苏来世再谢您的忠心。”

一声低吼,剑光划过,鲜血溅在营帐地上,扶苏倒下,结束了自己短暂而悲剧的一生。

沙丘行宫,胡亥已经在赵高和李斯的安排下,登基为帝。

换上崭新的帝王服饰,表面镇定地完成即位仪式,心中却百感交集。

这个年轻的继位者,缺乏治理经验,性格懦弱,只能依附于赵高。

赵高迅速把持朝政,一方面控制胡亥,另一方面清除异己,扶苏一系的蒙恬、蒙毅兄弟很快被处死,其他朝臣也被纷纷排挤。

胡亥完全沦为赵高的傀儡,在赵高的建议下,胡亥开始修建规模更大的宫殿,穷奢极欲,民间的徭役与赋税更加沉重。

朝廷内外,秦帝国的根基正在逐渐腐朽。

扶苏的悲剧,断送了他自己的命运,也揭开了大秦迅速衰亡的序幕。

秦朝建立不过十几年,看似如日中天,实则暗藏危机。

秦始皇用法家思想治国,强调集权与高压,严刑峻法成为维持统治的核心手段。

这种模式,表面上强化了皇权,实际上却加剧了社会矛盾。

大规模的徭役和赋税,已经让民间怨声载道,长城、阿房宫、始皇陵等巨型工程,不仅耗费了大量的人力物力,还直接压垮了无数百姓的生活。

扶苏曾劝阻父王减轻徭役,但始皇并未采纳。

胡亥继位后,这些问题不但没有得到缓解,反而愈演愈烈,赵高为了控制局势,继续推行极端的高压政策,百姓生活困苦,社会不安。

在外部,六国旧贵族从未真正臣服。

秦朝的郡县制取代了封建制,剥夺了旧贵族的权力。

他们隐忍多年,暗中积蓄力量,等待机会反扑,扶苏若继位,或许会因性格宽厚而被视为软弱,无法压制这些力量;胡亥虽暴虐,但他的统治也让反叛之火迅速点燃。

李斯是秦朝的丞相,也是秦法家制度的重要推行者。

曾坚定地认为,法家思想是大秦的基石,严刑峻法是维护国家秩序的必要手段。

正是李斯的辅佐,帮助秦始皇完成了统一大业,胡亥即位,李斯发现自己陷入了进退两难的困局。

胡亥的昏庸无能,让李斯逐渐意识到问题的严重性。

几次进言,劝胡亥减少宫廷开支、缓解民间负担,都遭到赵高的阻挠,赵高逐渐取代李斯的位置,成为朝中实际的掌权者。

李斯对赵高心存戒备,却无力抗衡。

一次朝议上,李斯试图再次劝谏,站在朝堂中,低头拱手,语气沉重:“陛下,民间饥寒交迫,徭役之重,难以承受。请陛下体恤民情,减少不必要的工程。”

胡亥却不耐烦地挥手:“国库充盈,无需担忧!”赵高则在一旁冷笑,看向李斯的目光中满是警告。

李斯回到府中,对幕僚叹息:“国家危矣,忠言不听,奸佞专权,大势已不可逆转。”语气中满是无奈。

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,点燃了秦末农民战争的一把火。

他们打出的口号是“楚虽三户,亡秦必楚”,迅速得到响应,秦朝的严刑峻法曾让百姓噤若寒蝉,此刻,人们已经不再畏惧死亡。

起义军如星火燎原,迅速席卷全国。

六国旧贵族也趁机反扑,楚国旧将项梁、项羽在南方的势力不断壮大。

北方驻军因扶苏之死而群龙无首,再也无法有效压住叛乱,秦朝的统治开始土崩瓦解。

李斯眼看局势不可收拾,心如刀割,曾幻想用法家制度拯救帝国,这一切终究成空,对身边的人说:“扶苏若在,或许能缓一时之危。

然社稷根基已裂,换人亦难回天。”

李斯曾在会上大声疾呼:“不能再杀无辜!应缓征徭役,赦免叛民!”胡亥却暴怒,将其关押。赵高见势不妙,反而以“谋反”之名杀害李斯。

秦朝已成一盘散沙,公元前207年,刘邦率军攻入咸阳,胡亥在被俘前饮恨自己了结。

这个短命的帝国,彻底走向灭亡。

世人多问,如果扶苏继位,秦朝真的能够改变命运吗?答案或许是否定的。

扶苏的宽厚性格,在乱世中并不适用。

推行宽政可能缓解一时矛盾,但无法解决根本问题,六国旧贵族与农民的反叛,早已将秦朝推向毁灭的深渊。