张学良临终吐露,当年被蒋扣押,背后救他一命的其实不是宋美龄

1970年的一个深夜,远在台湾的张学良突然从梦中惊醒,泪水打湿了枕巾。他在梦中又一次回到了那个惊心动魄的1936年,西安事变后被囚禁的日子。许多人都说,是蒋夫人宋美龄的求情,才让他免于一死。然而,鲜为人知的是,在那段危急时刻,真正在幕后奔走、拯救了这位少帅性命的,竟是一位默默无闻的女子。她用智慧和坚韧,巧妙地化解了这场足以致命的政治危机。究竟是谁,能让这位叱咤风云的少帅在晚年时念念不忘,又为何这段历史鲜少被人提起?

一、张学良与于凤至的缘定姻缘

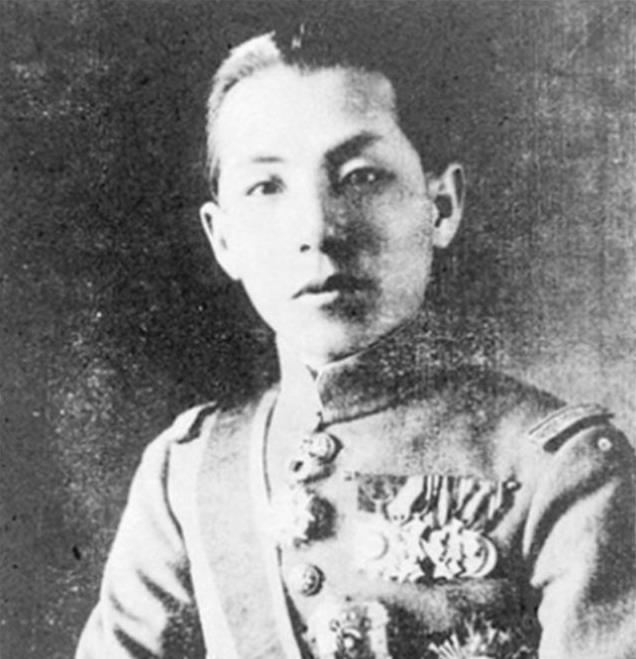

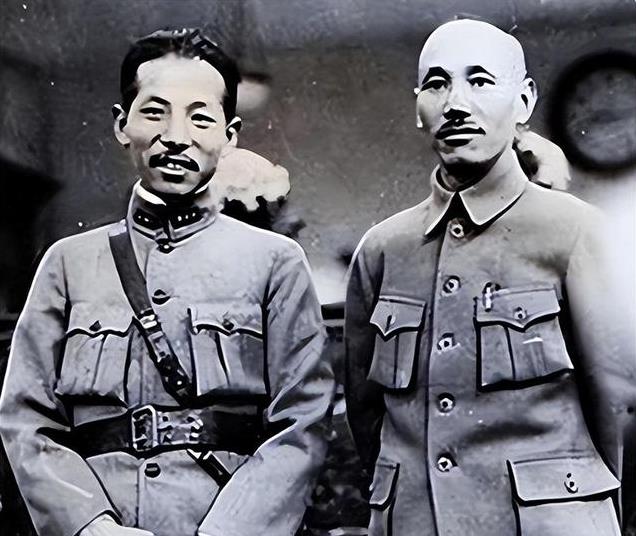

1916年的沈阳,正值隆冬时节。张作霖府邸内张灯结彩,喜气洋洋。这一天,年仅15岁的张学良即将迎娶比他大4岁的于凤至。在当时的奉天,这桩婚事可谓轰动一时。于家是当地的名门望族,于凤至的父亲于树珊在东北军中担任要职,与张作霖交情匪浅。

这场婚姻的促成源于一次偶然。1915年冬,张作霖在一次军事会议后,与于树珊相谈甚欢。席间,于树珊提及自己的长女于凤至知书达理,精通琴棋书画。张作霖当即起了结亲的心思,他深知在军阀割据的年代,政治联姻的重要性。更难得的是,于凤至出身书香门第,能给张家带来文化底蕴的提升。

婚礼当日,于凤至身着大红嫁衣,乘坐八抬大轿进入张府。按照满族传统,新娘要向长辈敬茶。当于凤至端着茶盏跪在张作霖面前时,这位威震东北的督军露出了罕见的笑容。他看中的不仅是于凤至的家世,更是这个女子身上所具有的稳重大气。

婚后的生活并不似童话般美好。年龄的差距让新婚夫妇之间颇感隔阂,张学良甚至直呼于凤至为"大姐"。然而,于凤至以她特有的智慧和耐心,逐渐化解了这份生疏。她不仅料理着偌大的张府内务,还时常陪伴张学良读书学习,教导他诗词歌赋。

1918年春,一位游方道士来到张府。这位道士为于凤至算了一卦,断言她乃"凤命"之相,日后必定与国事相关。当时众人都将这番话当作戏言,却不料这竟成了一语成谶。在此后的岁月里,于凤至确实在多个重要历史关头发挥了关键作用。

张学良年少轻狂,常在外留连花丛。于凤至却从不与他计较,而是以极大的胸襟和智慧来维系这段婚姻。她深谙"夫妇之道",既不过分干涉张学良的交际,又在关键时刻给予他必要的提醒和建议。这种处事方式,让张学良在外受挫时总能想起这个温暖的港湾。

1922年,张作霖将东北财政大权交给张学良打理。于凤至在这时期发挥了极大作用,她不仅协助张学良处理繁杂的公务,还帮助他建立了完整的账目制度。这让张作霖看到了儿媳妇的才干,对这门亲事更加满意。

二、西安事变后于凤至的秘密营救行动

1936年12月12日,西安事变爆发后的第三天,南京政府内部已经开始了激烈的争论。主战派坚持武力解决,而和平派则主张以谈判方式化解危机。就在各方势力角力之际,于凤至在上海秘密展开了一系列营救行动。

12月15日清晨,于凤至通过多年积累的人脉关系,联系上了上海的几位金融界要员。这些人与蒋介石政府有着密切的经济往来。于凤至向他们详细说明了武力解决可能带来的严重后果:不仅会影响国内金融市场的稳定,更可能导致抗日统一战线的彻底破裂。

同一天下午,于凤至又拜访了几位在上海的外国记者。她向这些记者透露了张学良在西安事变前曾多次向南京政府提出抗日建议的事实。这一举动很快在国际舆论场上产生了影响,多家外国媒体开始对事变的起因进行深入报道,使得单纯的"哗变"说法受到质疑。

12月17日,于凤至通过私人渠道得知,南京政府内部主战派已经开始调集军队。她立即联系了在南京的几位老友,这些人都是国民党元老级人物。通过他们,于凤至将一份详细的分析报告递交给了政府高层。报告中不仅分析了武力解决的危害,还提出了具体的和平解决方案。

12月19日,一个意想不到的机会出现了。于凤至得知宋氏家族的一位重要成员正在上海。她立即安排了一次私下会面。在会面中,于凤至提出了一个惊人的建议:由宋美龄出面调停。这个建议之所以高明,在于既给了政府台阶下,又能保证张学良的安全。

12月20日至22日期间,于凤至在上海主持了多场秘密会议。参加会议的包括东北旧部、国民党元老、金融界人士等各方代表。她协调各方意见,最终形成了一个各方都能接受的调解方案。这个方案后来成为了和平解决西安事变的重要参考。

为了确保营救行动的成功,于凤至还做了一件极具远见的事。她委托可靠的人将张学良此前主张抗日的相关证据整理成册,并将复印件分别交给了几位德高望重的人物保管。这一手段既是对张学良的保护,也是对和平解决的某种保障。

在这期间,于凤至始终保持着低调。她既不接受采访,也不公开露面,所有活动都在暗处进行。正是这种隐秘而有效的运作方式,为最终的和平解决创造了有利条件。当时很多人都以为是宋美龄的调停起了决定性作用,却不知道在这背后,于凤至付出了怎样的努力。

三、于凤至巧施"借力打力"之计

1937年初,西安事变虽已平息,但张学良的处境仍然岌岌可危。于凤至深知,要确保张学良的安全,仅靠明面上的活动是远远不够的。她开始实施一个更为缜密的计划,这个计划被后人称为"借力打力"之计。

1月15日,于凤至在上海会见了几位德国商人。这些商人与当时的德国驻华使馆关系密切。她向他们详细介绍了张学良在东北时期与德国的经济合作项目,以及这些项目对德国在远东地区利益的重要性。这一举动立即引起了德国使馆的关注。德国驻华大使随后向南京政府表达了对张学良安全的关切。

2月初,于凤至又通过在华外商的关系网,联系上了几位美国记者。她向这些记者提供了一些独家资料,这些资料显示张学良在任东北军阀期间,曾多次支持美国在东北的投资项目。这些报道很快在美国媒体上出现,引发了美国政界对张学良命运的关注。

3月,于凤至开始运作更大的棋局。她通过东北旧部的关系,联系上了几位在日本有影响力的实业家。这些实业家在"九一八"事变前与东北有着广泛的商业往来。于凤至向他们暗示,如果张学良能够平安,这些商业关系或许还有恢复的可能。这一信息很快传到了日本政界的某些温和派耳中。

4月中旬,一个意想不到的转机出现了。英国驻华使馆的一位官员私下找到于凤至,表示英方愿意在适当时机为张学良说话。原来,于凤至此前通过香港的关系网,让英方了解到张学良在东北时期对英国在华利益的保护政策。这使得英国外交部对张学良的态度发生了微妙的变化。

5月,于凤至又展开了一系列巧妙的运作。她让人整理出张学良在主政东北期间推行的一系列现代化措施,包括修建铁路、开办学校、发展工业等。这些资料被有针对性地递交给了各国驻华使馆和重要媒体机构。这一举动使得国际社会开始重新评价张学良的历史功过。

6月,于凤至的努力开始显现成效。多个国家的驻华使节在不同场合含蓄地表达了对张学良命运的关切。这种国际压力,加上国内各方面的因素,使得南京政府不得不重新考虑对张学良的处置方式。

在这一系列行动中,于凤至始终保持着极高的政治智慧。她既不正面对抗政府,也不公开为张学良辩护。相反,她借助各种外部力量,以迂回的方式达到目的。这种"借力打力"的策略,最终成功地为张学良争取到了较为宽松的软禁环境。

这期间,于凤至还特别注意避免卷入任何政治漩涡。她对外始终以张学良妻子的身份出现,不涉及任何敏感的政治话题。这种低调的做法,反而使她的活动空间更大,效果更好。

四、于凤至暗中联络各方势力

1937年下半年,于凤至的营救行动进入了新阶段。她意识到仅靠国际压力还不够,必须在国内建立起一个更广泛的支持网络。这个时期,她开展了一系列精心策划的秘密联络活动。

7月初,于凤至首先联系了东北流亡学生群体。这些年轻人大多是"九一八"事变后离开东北的知识分子。她通过这些学生,在上海、南京等地的文化界传播张学良在东北主政时期支持教育发展的事迹。许多知名学者随后在私下场合对张学良表示同情。

8月,于凤至又开始接触商界人士。她特别注意到一批在"九一八"事变后从东北迁移到关内的实业家。这些人在张学良时期曾受到过政策扶持,对张学良还存有感激之情。通过他们的关系网络,于凤至成功地在江浙一带的工商界建立起了同情张学良的舆论氛围。

9月中旬,一个意外的机会出现了。于凤至得知几位军中老将正在上海休养。这些将领都曾在东北军中服役,与张学良有过共事经历。她立即安排人员走访这些老将,重提当年张学良整军备战的往事。这些将领随后在军界传播了不少有利于张学良的言论。

10月,于凤至把目光转向了宗教界。她注意到张学良在东北时期曾支持过教会办学,于是委托可靠的人士联系了几位有影响力的教会人士。这些人后来在国际教会组织中为张学良说了不少好话,间接影响了一些西方国家对张学良案件的看法。

11月,于凤至开始运作一个更大的计划。她让人收集整理了大量张学良在东北推行现代化改革的具体事例,包括修建铁路、开办工厂、兴办学校等。这些材料被秘密传递给了全国各地的知识分子群体,在文化界产生了广泛影响。

12月,于凤至又展开了一项特殊的工作。她通过东北旧部的关系,联系上了一些在关内各地担任要职的东北籍官员。这些人虽然表面上不敢公开支持张学良,但都在私下里为改善张学良的处境做了不少工作。

到1938年初,于凤至的这些努力开始显现成效。在社会各界,特别是知识界、商界和军界,逐渐形成了一种同情张学良的氛围。这种氛围虽然不能公开表达,但确实对政府的决策产生了潜移默化的影响。

在这一系列活动中,于凤至始终保持着极高的警惕性。她从不直接出面,所有联络都通过可靠的中间人进行。每次行动之前,都要反复权衡可能的风险和后果。这种谨慎的作风,使得她的营救网络能够持续发挥作用。

这期间,于凤至还特别注意维护各方关系的平衡。她既不让支持者做得过分,也不让对方感到压力太大。这种精妙的平衡术,最终为张学良赢得了相对宽松的软禁环境。

五、于凤至的营救行动所产生的历史影响

1938年至1946年间,于凤至的营救行动虽未能使张学良完全获得自由,但在中国近代史上留下了深远的影响。这些影响主要体现在以下几个方面。

首先,于凤至的营救行动创造了一种特殊的政治交涉模式。1938年春,她通过在上海建立的关系网,成功地促成了几位中立国外交官对张学良案的关注。这些外交官以非正式方式向南京政府表达关切,既避免了直接干预内政的嫌疑,又达到了施压的目的。这种模式后来被其他政治人物效仿,在处理类似敏感案件时多次得到运用。

其次,于凤至的活动推动了国民政府对政治犯处置方式的改变。1939年,在她的持续努力下,政府开始允许张学良在软禁期间接受医生诊治、阅读书籍。这一做法随后扩展到其他政治犯身上,形成了一种相对人道的处置惯例。1940年,政府还专门制定了相关规定,明确了软禁人员的基本权利。

再次,于凤至的营救网络对战后中国的政商关系产生了影响。1941年至1945年间,她联系的那些商界人士在战时经济中发挥了重要作用。他们在与政府打交道时,经常采用于凤至创立的那种温和渐进的方式。这种方式后来成为中国近代工商界与政府交往的一个重要模式。

此外,于凤至的行动对民国时期的舆论环境也产生了深远影响。1942年,她培养的那些文化界关系开始在各大报刊上发表文章,含蓄地讨论政治宽容的重要性。这些讨论推动了社会对政治犯权利的关注,也促进了政治观念的逐步改变。

在社会风气方面,于凤至的坚持不懈为后人树立了典范。1943年,有人整理出她八年来的营救历程,在上海文化圈内私下传阅。这份材料启发了许多人,特别是那些政治犯家属。他们学习于凤至的方法,既不走极端,又不放弃希望。

在国际影响方面,于凤至建立的跨国关系网在战后发挥了意想不到的作用。1945年后,她联系的那些外国友人多次在国际场合为中国说话。这些支持声音对改善当时中国的国际形象起到了积极作用。

最后,于凤至的营救行动还推动了一些制度性改革。1946年,政府在制定新的政治犯管理条例时,采纳了一些她多年来提出的建议,如允许家属定期探视、保障基本医疗权利等。这些规定虽然来得较晚,但毕竟标志着制度的进步。

在司法实践方面,于凤至的努力也产生了深远影响。她始终坚持通过法律途径解决问题,从不诉诸非法手段。这种做法为后来处理类似案件提供了重要参考。她创建的那些通过合法渠道施压的方法,成为了一种可以借鉴的范式。

这些影响一直持续到1946年。虽然最终未能使张学良完全获得自由,但于凤至的营救行动在中国近代史上留下了不可磨灭的印记。她的经验教训被后人总结研究,成为了解那个时代政治生态的重要史料。