电动汽车,这几年火得一塌糊涂。从默默无闻到如今的大街小巷随处可见,它似乎正以不可阻挡之势改变着我们的出行方式。然而,繁华的背后,安全问题始终是人们挥之不去的阴影。自燃事件、电池衰减、充电安全……这些问题就像一颗颗定时炸弹,让不少人对电动汽车又爱又怕。而就在最近,首部新能源汽车年检新规的正式落地,似乎为这些担忧提供了一颗“定心丸”。

那么,这颗“定心丸”究竟成色如何?它真的能解决电动汽车的安全隐患吗?又会对整个行业带来怎样的影响?今天我们就来好好聊聊这个话题。

首先,我们要明确一点,新规的出台并非心血来潮,而是形势所迫。近年来,随着电动汽车保有量的快速增长,安全事故也呈上升趋势。据统计,2022年,全国共发生新能源汽车火灾事故640起,比上年增长32%。其中,电池热失控是导致火灾事故的主要原因,占比超过60%。这些触目惊心的数字,敲响了电动汽车安全问题的警钟。

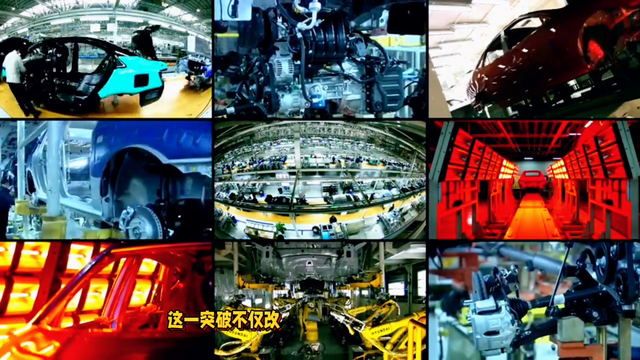

新规的重点,毫无疑问是针对“三电”系统,也就是动力电池、驱动电机和电控系统。这三大件相当于电动汽车的“心脏”、“大脑”和“神经系统”,它们的状态直接决定着车辆的安全性能。新规对这三大件的检测标准进行了全面升级,新增了多项专业检测项目,力求将安全隐患扼杀在摇篮里。

拿动力电池来说,新规首次明确了磷酸铁锂电池和三元锂电池两类主流电池的温度限值和管理要求,并对电池的绝缘性能、容量衰减等方面进行了更加严格的检测。这就好比给电池做了一次全面的“体检”,可以及时发现潜在的风险,避免因电池问题引发的事故。

再来看驱动电机和电控系统。新规对这两大部件的性能指标、工作状态等进行了详细规定,并要求进行模拟工况测试,确保其在各种复杂路况下都能稳定运行。这就像对汽车的“动力系统”进行了一次严格的“压力测试”,可以有效避免因电机或电控系统故障导致的意外事故。

除了“三电”系统,新规还对充电安全和整车电气安全提出了更高的要求。例如,要求对车辆的充电接口和车身进行漏电检测,确保车主充电安全;对营运车辆增加安全放电检验,进一步保障乘客安全。这些措施,无疑为电动汽车的安全运行增添了双保险。

然而,新规的落地也并非一帆风顺。目前,部分车检站的检测设备还未完全到位,检测人员的专业技能也需要进一步提升。这就好比有了先进的武器,却没有足够熟练的士兵,战斗力自然会大打折扣。因此,相关部门需要加快推进设备更新和人员培训,确保新规能够真正落地见效。

对于广大车主而言,新规的实施意味着更高的安全保障,但同时也需要付出一定的成本。例如,年检费用可能会略有增加,年检流程也可能会更加复杂。但这与提升安全性能相比,无疑是值得的。毕竟,安全才是最重要的。

当然,新规的实施并非一劳永逸,它只是一个开始。未来,随着技术的不断进步和经验的不断积累,新规还需要不断地完善和改进。例如,可以考虑引入更加先进的检测技术,提高检测效率和准确性;可以根据实际情况调整检测标准,使其更加科学合理。

此外,除了政府的监管和企业的努力,车主自身的意识也至关重要。定期保养、安全驾驶、规范充电……这些看似简单的举动,都能有效降低安全风险。只有大家共同努力,才能构建起一个安全、可靠的电动汽车生态圈。

新规的落地,对整个电动汽车行业的影响是深远的。它不仅提升了行业的安全标准,也促进了技术的进步和创新。可以预见,未来,随着新规的不断完善和实施,电动汽车的安全性能将得到进一步提升,消费者对电动汽车的信心也将进一步增强,这将为电动汽车产业的持续健康发展注入新的活力。

根据中国汽车工业协会的数据,2023年上半年,我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。这表明, despite the challenges,消费者对新能源汽车的需求依然旺盛。而新规的实施,将进一步增强消费者对新能源汽车的信心,推动市场持续增长。

最后,让我们回到最初的问题:这颗“定心丸”成色如何?它是否真的能解决电动汽车的安全隐患?答案是:新规的落地,为电动汽车的安全运行提供了重要的保障,但它并非万能药。解决电动汽车安全问题,需要政府、企业、车主等多方共同努力。新规的实施只是一个开始,未来还有很长的路要走。