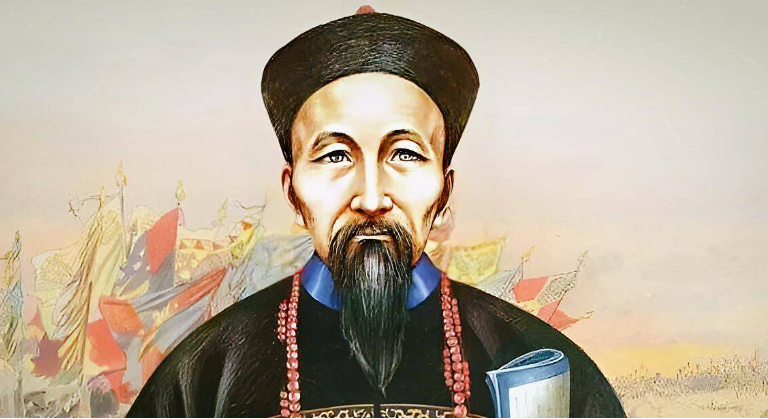

在成功学泛滥的今天,人们热衷于寻找捷径秘籍,曾国藩的"笨拙哲学"却给出了截然不同的答案。这位晚清中兴名臣,以"天下之至拙,能胜天下之至巧"的信念,在乱世中走出了一条独特的人生路径。当我们拆解他的人生算法,会发现支撑其成就的并非天纵奇才,而是三种看似平凡却暗藏玄机的心境修炼。

一、钝感力:在敏感时代保持迟钝的智慧

在信息爆炸的社交媒体时代,人们对外界刺激的敏感度被不断放大。曾国藩的"迟钝"恰恰构成了对冲这种时代病的解药:他坚持每天用蝇头小楷写日记自省,这种看似笨拙的仪式感,实则是建立心理屏障的智慧。就像现代脑科学揭示的,持续稳定的重复能重塑神经回路,形成抵御外界干扰的认知护城河。

在与太平军的拉锯战中,他发明的"结硬寨打呆仗"战术,正是钝感力的军事投射。湘军每天只行军30里,扎营必深挖壕沟,这种看似低效的笨办法,最终磨垮了机动灵活的太平军。这种战略定力,在当代职场中表现为对核心竞争力的持续深耕,而非追逐风口。

二、灰度认知:在非黑即白的世界寻找第三选项

在"站队文化"盛行的当下,曾国藩的"浑"字心法展现出惊人的现代性。他提出"盛世创业重英雄,乱世收拾需浑圆",这种灰度思维在镇压太平天国后处理湘军集团时体现得淋漓尽致:既不过分裁撤引发兵变,也不放任自流威胁朝廷,而是通过制度性安排实现软着陆。

这种思维模式打破了非此即彼的认知陷阱。就像现代企业转型中,传统业务与创新业务并非零和博弈,而是可以共生演进。灰度认知教会我们在矛盾中寻找动态平衡,在冲突中发现创造可能。

三、日课精神:在即时反馈时代修炼延迟满足

曾国藩的"日课十二条"堪称古代版的OKR管理法:从早起静坐到夜不出门,每项功课都指向自我系统的持续优化。这种日拱一卒的修炼,在短视频吞噬碎片时间的今天尤其珍贵。神经科学研究表明,持续的小赢体验能构建心理韧性,这是对抗多巴胺绑架的有效疫苗。

现代人需要的不是鸡血式自律,而是建立可持续的进步系统。就像软件开发中的持续集成,每天微小的代码提交最终构建出稳健系统。曾国藩的日课智慧,本质上是通过高频小步迭代,实现人生的版本升级。

在这个算法推荐塑造认知、社交裂变解构深度的时代,曾国藩的心法给予我们重要启示:真正的成长不在于追逐外在的技巧秘籍,而在于构建内在的稳态系统。当多数人在即时反馈的迷宫中焦虑狂奔时,那些敢于选择"笨拙"的人,反而可能走出更远的人生半径。这种反直觉的生存智慧,恰是穿越周期波动的不变心法。