“朴拙圆满,浑若天成。得李师手书,幸甚!”鲁迅曾在得到一幅弘一法师书法后,无比兴奋地感慨。

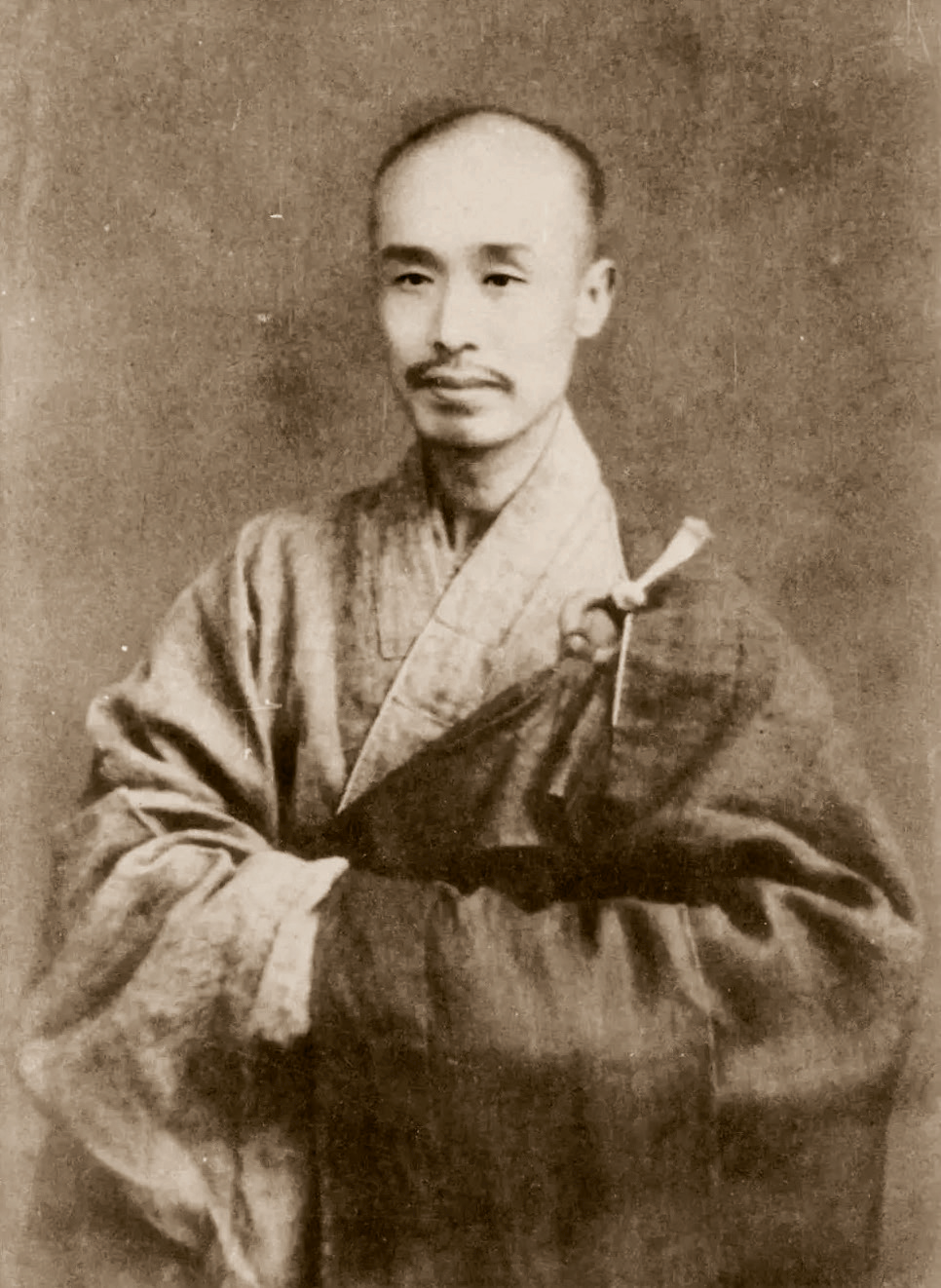

说起弘一法师李叔同的书法,你一定不会陌生。

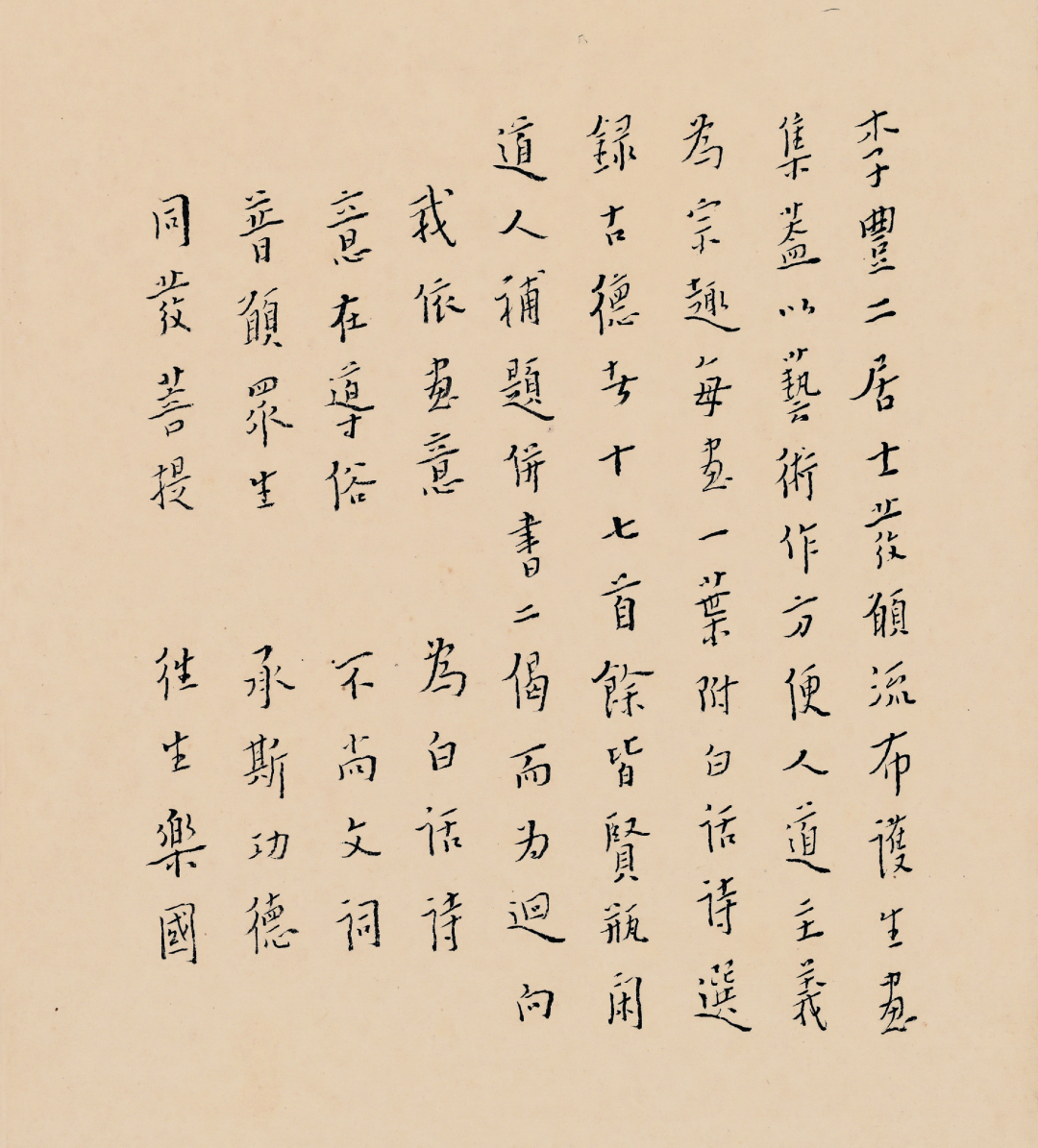

“最超脱,以无态而备万态。”丰子恺这样评价弘一晚年的字。

叶圣陶则说:“(弘一)有时有点像小孩子所写的那么天真,但一边是原始的,一边是纯熟的,这分别又显然可见。”

朴拙、稚态,带着点儿孩童般的天真,又透露着洗尽铅华之感。你对弘一的书法是否也有如此感受?

这一境界看似轻巧,却是数十年不断思考、磨炼、创造的结果。

出家前,他曾是一位全面发展的艺术家。

搞音乐、搞美术、搞话剧,无所不能,敢为人先。书法家的声名更是早已在外。

也是在这个过程中,绚烂之极、归于平淡的“弘一体”逐渐形成。

李叔同从八岁起就开始习字。和所有初学者一样,他从篆书、魏碑学起,然后广读隶、行、草、隋帖,走过了博采众长的阶段。

而最终为他所用,也最具代表性的则是他的楷书、行楷。

弘一的书法风格是如何炼成的?

弘一的书法实践分为五个阶段,结合人生中的重要事件,为我们展开他的书法之路。

30岁前,继承磨炼

弘一节临先秦《石鼓文》

临本

原作

弘一节临北魏《张猛龙碑》

临本

原作

弘一临黄庭坚《松风阁诗卷》

临本

原作

弘一《节临〈十七帖〉》

临本

原作

以上这些,都是李叔同早年的临作。

当时的书法界有两股风气,一是文字学学术传统下的篆书学习,一是为参加科举而练习隋楷。

虽然学什么像什么,天性却让年轻的李叔同做出了选择——偏好篆书、魏碑,而不爱隋楷。

直到长大后留学日本,让李叔同有了融汇古今的眼界。而1905年科举制废除,他的书法之路就完全自我了。

在这样的自主选择下,走结体茂密路线、结合了弘一所爱《张猛龙碑》与黄庭坚体的《青史红颜五言联》,成为这一时期的代表作。

“自力”意识而在魏碑基架上变体成功,结合张猛龙碑和黄庭坚,以斩钉截铁、方首方尾的笔画去组建中聚外张结构。

出家前后,糅合变法

1918年,人到中年的李叔同经历了最为重大的人生转变,出家为僧,成为弘一法师。

书法上,一方面,他继续着以魏碑为基架、解散苏黄体势的楷书,将其推向极致茂密。

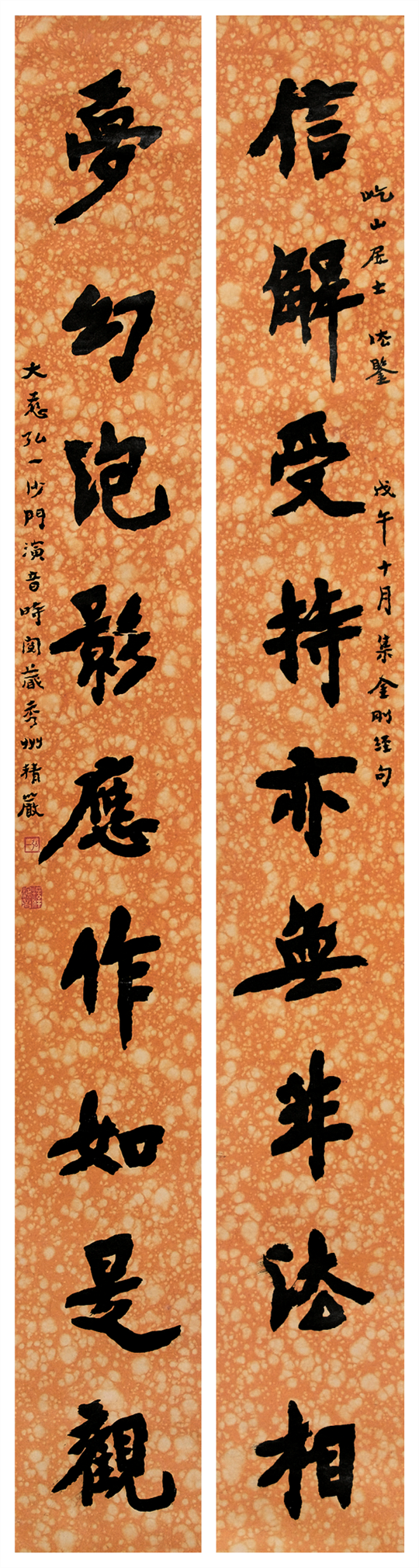

弘一《信解梦幻九言联》,1918

弘一《梅华茅屋七言联》,1931

《梅华茅屋七言联》是这类茂密书风的成熟代表作。另一方面,他开始纳钟繇入于魏碑。

有趣的是,这种貌似稚拙的钟繇体曾是一代又一代的文士追求返璞归真的桥梁。

字形扁方,显示了秀雅中清和的偏王字气质。

来看变法期的另外两件重要作品——

《十步百年八言联》,开出后来方笔写饱满的晋唐写经体的源头。

《万古一句七言联》,则已经可以见到“弘一体”的滥觞。

自主创造,走向成熟

1927—1937的十年间,在书法实践与佛学理念的不断交融中,“弘一体”逐渐形成,并走向成熟。

20世纪30年代初,弘一遭受了一连串身心上的打击。

患了几场大病,严重时甚至连遗嘱都准备好了。而作为佛子,想要创办佛学院的心愿以失败告终,对他打击甚大。

种种因果间,弘一践行着“以法自娱”的理念,书写更加自由、自我。

于是我们看到,他的佛教观念融入他的书法表达,不再纠结“工”“活”,出现了碑、帖融合的理想之体。

弘一《供养得成七言联》,1937

若“養”字,气度清高,

“無”字,气质古媚,

也许,底蕴中包裹着一颗童心。

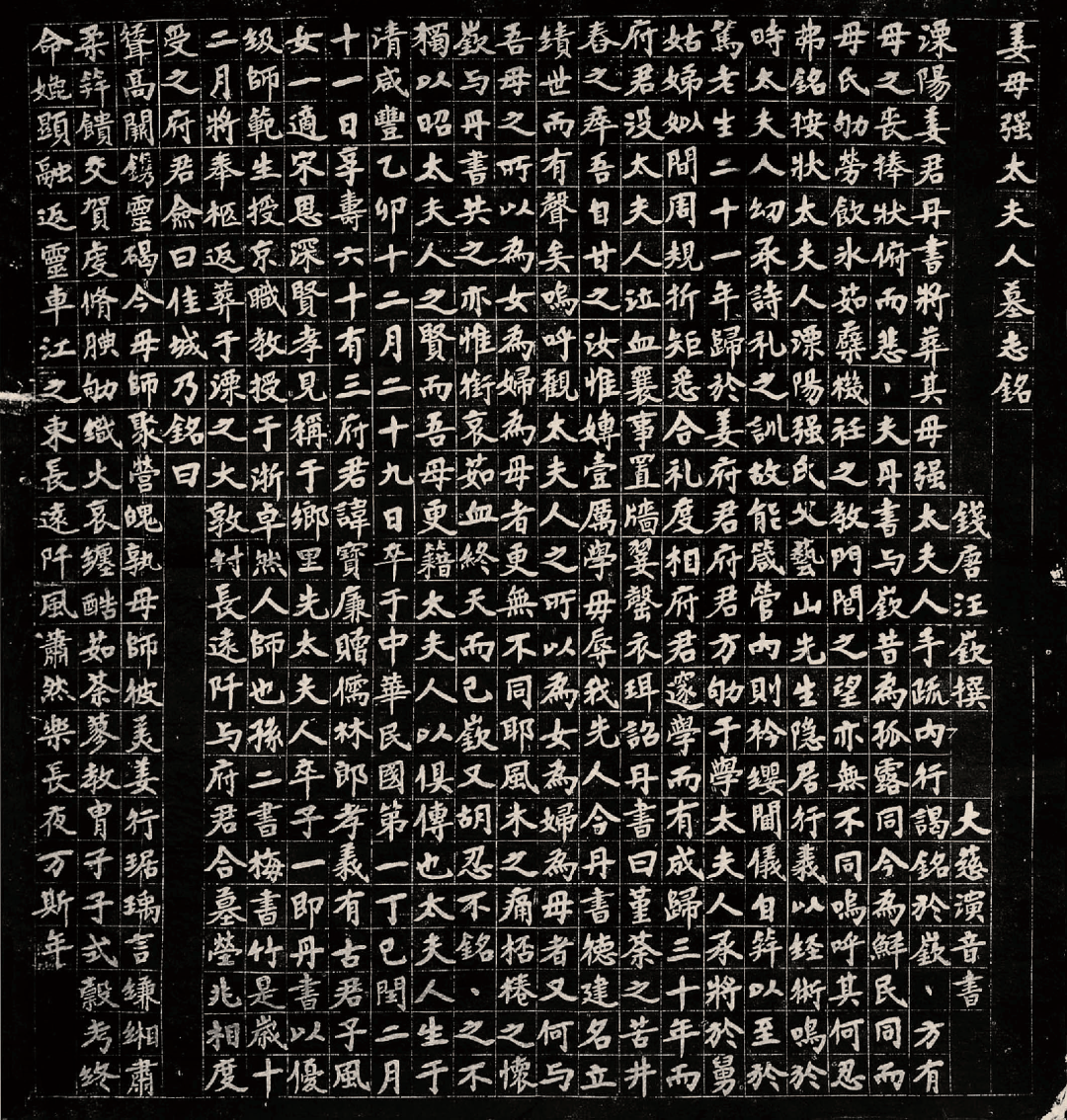

生命晚年,会通升华

生命的最后五年,弘一书法进入从心所欲的升华期。

抗日战争爆发,在乱世流离中坚持以书法策众救国。

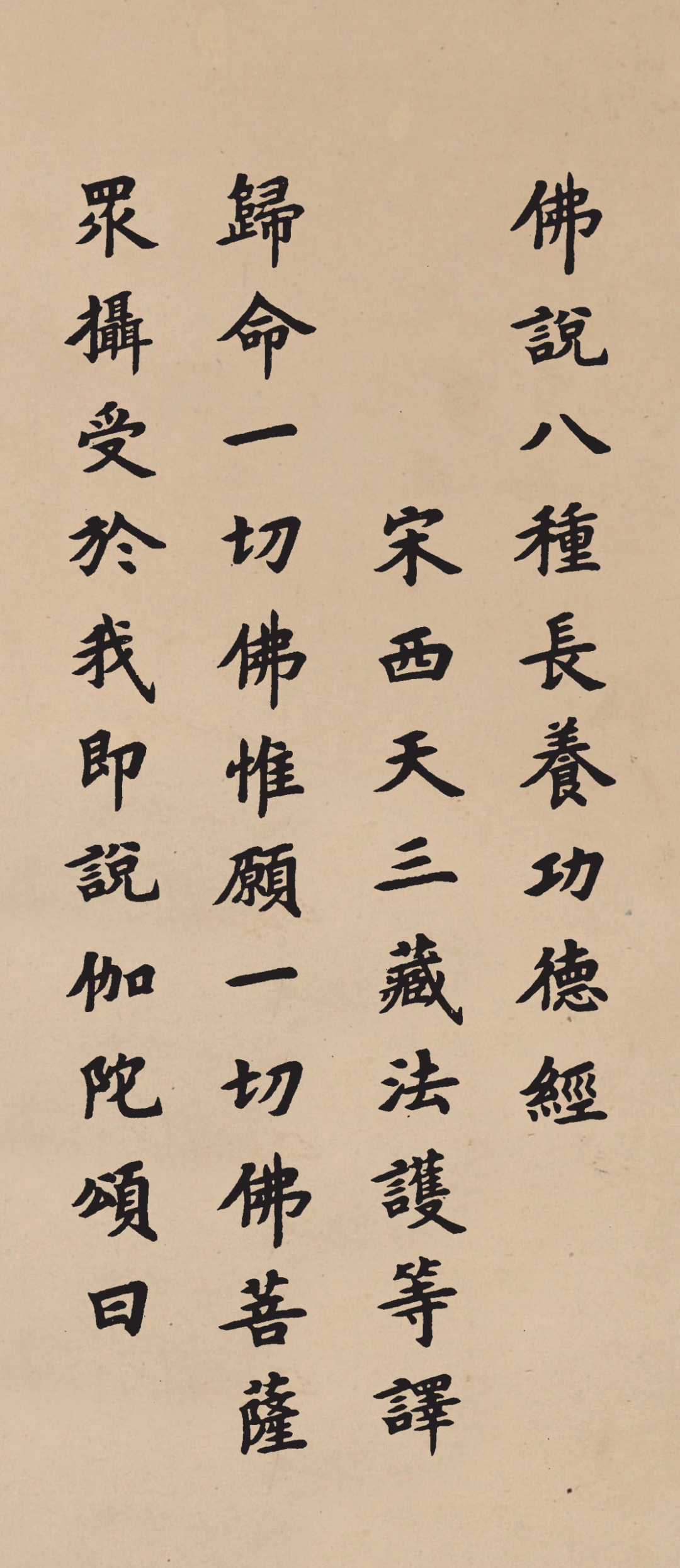

弘一《〈梵网经〉句》,1938

抗战时期,弘一作此书深深寄意。

同时,在佛教“常乐我净”思想的影响下,弘一的书法中多了些坚毅、悲悯的内容,以实践彻底的纯净、自由、安和为至乐。

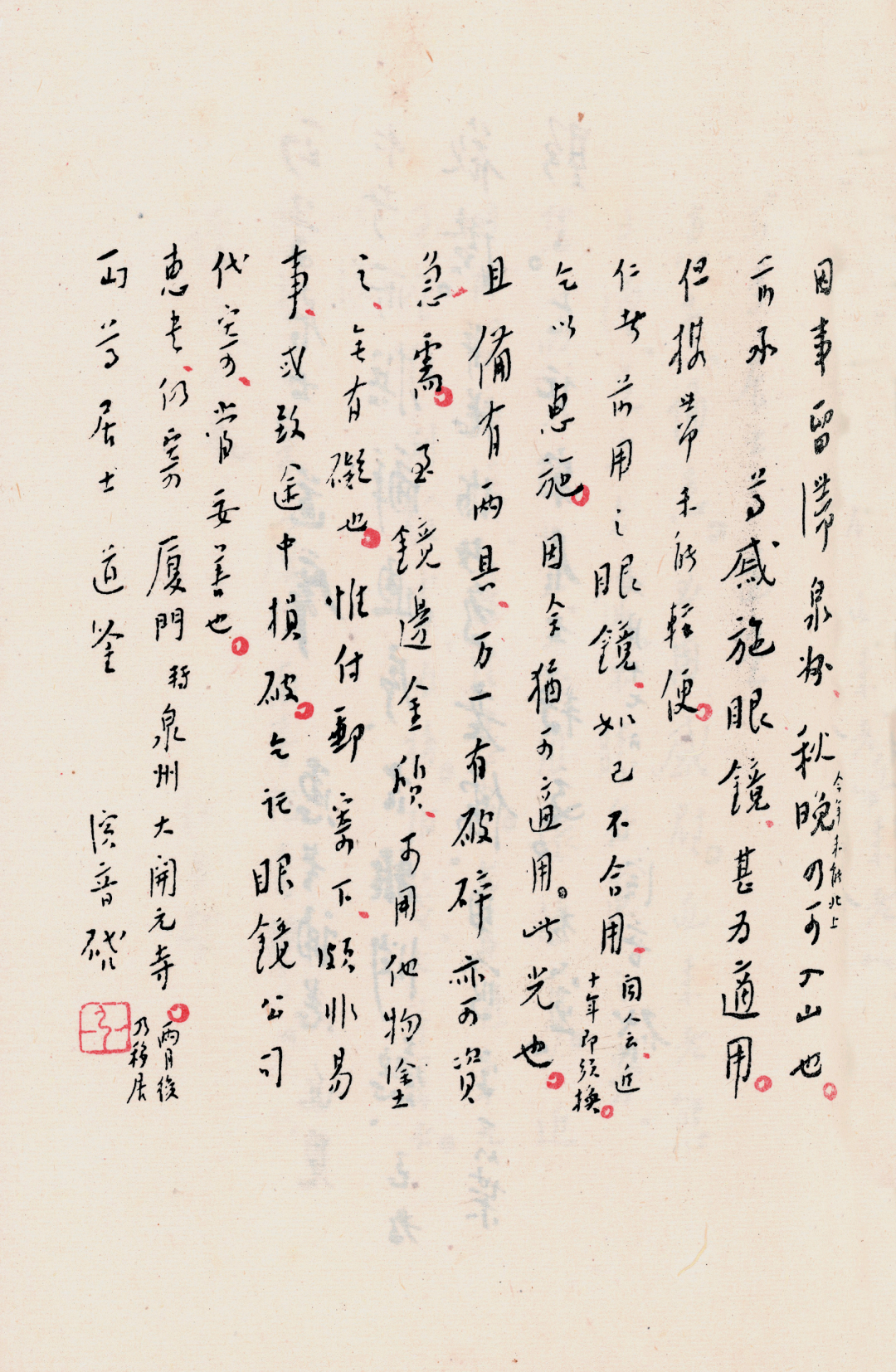

而视力和笔力渐弱,也成为影响弘一书写的客观因素。

渐渐的,弘一的书法到达了“无相之相”的高度,从技法到神韵都“决不用心揣摩”,出现了儿童般的憨态可爱的字。

对工整规矩的审美追求与“随意”的书写心态结合,呈现出“以无态而备万态”的面貌。

直到圆寂前三天,弘一法师仍然坚持书写。

当日下午,以超拔的生命意志,通过肌肉思维,为世人留下《悲欣交集》绝笔。