大家好!我是西藏军区一名正营职复员军官。1998年7月至2008年3月在西藏军区工作。

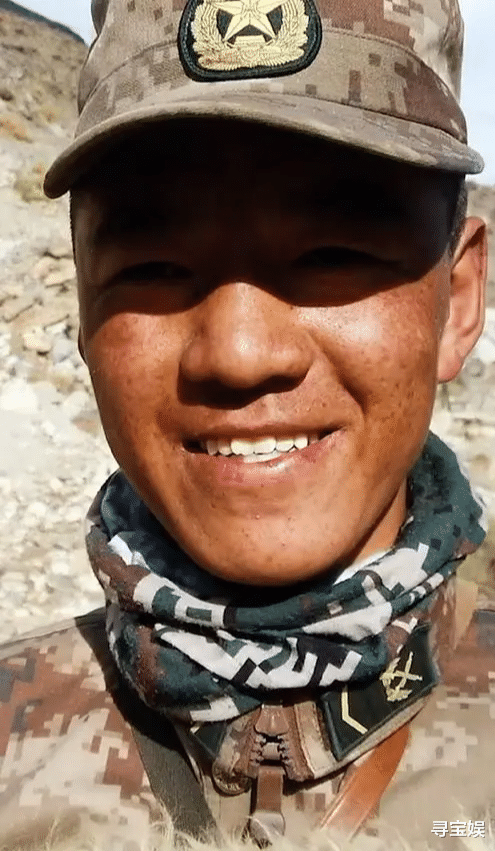

最近几年,西藏军区的新兵中,主动申请“上高原、守边防”的比例飙升。据西藏军区统计,今年上半年入伍的新兵中,超八成主动要求去边防哨所。更令人惊讶的是,这里的义务兵群体中,大学生占比超过七成,甚至不乏清华、北科大等名校学子。

西藏的艰苦人尽皆知:平均海拔4000米以上,氧气含量不到平原一半,冬季零下40℃的严寒,8级大风刮200多天……这样的“生命禁区”,为何成了年轻人的“热血打卡地”?

有人说,这是“情怀消费”;有人说,这是“盲目跟风”。但若深挖这股热潮背后的逻辑,你会发现:这是个人理想与国家战略的共振,是时代机遇与精神传承的交织。

西藏是中国西南的屏障,4000多公里的边境线,连接着南亚和中亚的咽喉。从历史看,西藏的稳定直接关系国家主权和领土完整;从现实看,这里是中国“一带一路”倡议的关键节点。

但高原驻军的难度远超想象。上世纪60年代,岗巴营官兵用石头垒地窝子、靠煤炉取暖,吃年夜饭时只有3个冻黑的青椒。如今,国家投入巨资改善边防条件:全地形巡逻车、红外望远镜、保温板房、地暖系统陆续装备部队,甚至能在海拔5000米种出草莓。

“边关虽苦,但国家从未忘记我们。”一位戍边20年的团长说。这种“硬核投入”的背后,是国家对边疆的重视——西藏稳,则西南安;西南安,则国门固。

为什么年轻人愿意去西藏?答案或许藏在两个故事里。

故事1:清华学霸的“迷彩青春”康厚宏,清华大学新雅书院高材生,爷爷曾是解放西藏的老兵。2023年,他放弃读研机会,选择到海拔4000米的肖哨所站岗。他说:“青春有限期,但边关的每一天都像杜鹃花一样绚烂。”

故事2:三代人的“雪山接力”秦永臻一家三代戍边西藏:爷爷杜子金在日喀则平叛剿匪,父亲杜生永在林芝戍守,他自己则驻守山南。他说:“爷爷和爸爸能坚持,我凭什么不能?”

这些年轻人并非“一时冲动”。在物质丰裕的今天,他们更渴望精神的淬炼。西藏的极端环境,恰恰成了“试金石”:

体能极限:缺氧环境下跑步、负重巡逻,练就“铁脚板”;

意志考验:在齐腰深的雪地里匍匐,被冰凌划破仍坚持完成任务;

责任担当:哨所执勤“一分钟警惕六十秒”,直面生死考验。

一位大学生士兵说:“在这里,我真正理解了什么是‘清澈的爱,只为中国’。”

1950年,十八军挺进西藏,用血肉之躯在“死神主宰的地区”修通川藏、青藏公路,3000多人长眠高原。这种“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能战斗”的“老西藏精神”,至今仍在延续。

“勇士鞋”的启示岗巴营荣誉室里,陈列着两位冻伤截肢战士的鞋,被称为“勇士鞋”。60年来,它激励着一代代官兵:“宁被冻死在雪地里,也不能动一下被发现。”

“红柳哲学”西藏的第一棵红柳是岗巴营种活的。营长刘怀政说:“我们像红柳一样,把根扎在雪山。” 这种精神,让“躺平”的年轻人羞愧,也让功利主义者反思。

许多人以为戍边就是“用身体硬扛”,但今天的西藏边防已大不同:

生活保障:保温板房配地暖,科技温室种蔬菜,新鲜果蔬直达哨所;

巡逻装备:全地形车取代“铁脚板”,无人机和红外望远镜让边境“一览无余”;

智能监控:高清摄像头+北斗系统,实时生成可疑目标轨迹。

“过去巡逻靠胆量,现在靠科技+胆量。”一位连长说。但科技再先进,人的意志仍是核心。2021年暴风雪中,战士们用一天时间徒步巡逻,最终抵达点位。

西藏边防不仅是军事线,更是民心线。“有金珠玛米(解放军)在,我们守家的底气更足!”一位藏族阿妈说。

历史纽带:60年前,藏族群众为连队背水;今天,军医巡诊、帮助脱贫已成常态;

现实互助:暴雨夜官兵转移村民,塌方时村民帮部队打通补给线;

文化共鸣:军民共建小康村,在孩子们心中种下“爱国种子”。

这种“你守护我,我支持你”的鱼水情,让边防真正坚不可摧。

年轻人争相到西藏当兵,绝非“浪漫化的受苦”,而是一代人对责任的主动拥抱。

对国家,这是边疆长治久安的保障;对个人,这是超越庸常生活的精神突围;对民族,这是“老西藏精神”在新时代的延续。

“不是西藏需要我们,而是我们需要西藏。”在这里,青春与雪山共鸣,热血与使命同行。这样的热潮,当然是好事——因为它证明:这个时代的年轻人,依然愿意为更宏大的意义而燃烧。