【抗美援朝】

1950年6月份,朝鲜那边打起来了。美国掺和进来,想方设法要把战火往咱们中国东北引。眼瞅着局势越来越紧张,中央政治局赶紧开了个大会,商量要不要出兵去帮朝鲜一把。彭德怀大将军态度很坚决,他说:“咱不能眼睁睁看着美帝国主义把战火往鸭绿江边上引。不管得花多大力气,咱都得守住祖国东北,伸手拉朝鲜人民一把。”

彭老总力挺之下,中央定下了“出兵朝鲜,守护家园”的明智大计。转眼间到了十月,彭德怀带着咱们中国人民志愿军,昂首挺胸地迈过了鸭绿江,毅然决然地加入了这场捍卫正义的战斗。

战斗一开始,志愿军就取得了开门红,一下子就把南韩军的1.5个师给收拾了。彭老总亲自跑到前线来指挥,他一点不慌,做决定也特别爽快。他跟战士们讲:“咱们得把这只看起来吓人但其实不堪一击的老虎给打趴下,让美帝国主义瞧瞧,咱们的‘小米加步枪’有多厉害!”

接着,彭德怀大将军带着志愿军继续打仗,一连串地发起了第二、第三、第四、第五次大战。他们硬是把战场稳在了三八线周围。在这场拼死搏斗里,志愿军们英勇无畏,靠着“装备少但勇气足”的豪情,书写了用少量兵力战胜强大敌人的战争传奇。

在那漫长的七个月里,彭老总一直和战士们肩并肩地打仗,经历了无数的艰难困苦。他亲自上前线,和士兵们一起吃,一起住,指挥战斗时镇定自若,极大地提振了大家的士气。在他的英明指挥下,志愿军虽然付出了近40万将士的沉重代价,但终究打败了敌人的猛烈攻势,逼得美军不得不坐到谈判桌前,乖乖签下了《朝鲜停战协定》。

【中苏交恶】

二十世纪六十年代初那会儿,咱们跟以前的老大哥苏联,关系突然就变得特别僵了。一九六零年,赫鲁晓夫领导的苏联政府,竟然单方面撕毁了跟咱们签的合同,还把在中国的所有专家都撤了回去,他们这么做,就是想给新中国的发展使绊子,拖咱们的后腿。

碰到苏联的不守信用,咱们党中央迅速下了决心,要走“自己动手,努力打拼”的路子。到了1964年,周恩来总理喊出了“准备打仗、防备灾荒、全心全意为人民”这十二个字,鼓动大伙儿齐心协力,使劲儿往前冲,国防、工业、科技这些方面都得加快建设。

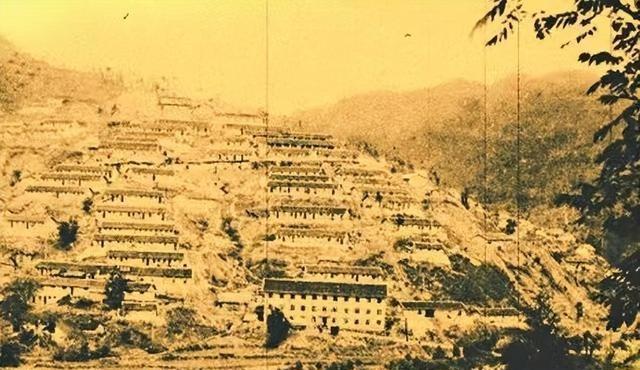

为了保障国家的安全和推动建设发展,毛主席和周总理做出了一个重要决定,那就是在中西部地区大力开展“三线”建设。这个“三线”啊,其实就是打算在大西南那片地方,搞出一个深深的战略后方。具体怎么做呢?就是把国防、军工、重工业这些超级重要的产业,挪到四川、贵州、云南这些相对偏远的地方去。这样一来,咱们国家就有了更加稳固的安全屏障。这些关键产业远离了沿海地带,可以更好地避免外部威胁,保障国家的长远发展。而且,这些中西部省份也能因此得到更多的发展机会,带动当地的经济和社会进步。所以,“三线”建设不仅仅是一个战略决策,更是一个促进国家全面发展的重要举措。毛主席和周总理的这个决定,真的是既深远又明智。

要搞起这么大一场建设,肯定得有一帮子政治立场稳、工作能力强、作风扎实的干部来领头。说到这个,彭德怀大将军那绝对是首选。他不仅是咱们的开国大元帅,领导组织能力那是一等一的好;而且,他还是经历过长征的老干部,吃苦耐劳、啥困难都不怕。最关键的是,彭老总对党和人民的事业,那是忠心耿耿,一点不含糊。

1965年的时候,彭老总已经过了六十岁,他坐上了前往四川的火车,这标志着他要在大西南地区开始搞建设的旅程。这是他踏上征途的第一步。

彭老总满心期待地踏进了大西南的土地,可没想到,等待他的却是个挺让人意外的岗位安排。虽说他是咱们的开国元帅,军事本事那是一等一的好,但在“三线”建设的领导团队里,彭德怀只当了个第三副主任,还排在第四位呢。在他前头,还有三位资历也相当深厚的“老大哥”管着他。

阎秀峰是咱们的第二副主任,他话不多,但手下的人都特别信他。早在抗日战争那会儿,他就已经在晋北地区带着队伍打游击了,对抗日根据地的建立那是功不可没。像渡过那个险要的黄河,还有打下雁北的大城市大同,这些重要的战斗里,都少不了阎秀峰的身影。

程子华这位第一副主任的军旅生活,简直是充满传奇色彩,让人惊叹不已。早在1928年那会儿,他就毅然决然地加入了中国工农红军的行列。长征路上,他和彭德怀并肩作战,还一块儿参加了著名的遵义会议,最后成为了红军中少数几个挺过那段艰难岁月的人。抗日战争打响后,程子华更是毫不含糊,多次带领部队主动出击,屡次用少数兵力战胜敌人,创造了好多以弱胜强的经典战例。

说到“三线”建设的大当家,李井泉主任,他的人生经历那可真是波澜壮阔。1927年的时候,李井泉就投身到了南昌起义中,从此走上了革命的道路。在长征那会儿,他和彭德怀他们一起拼了命地打仗;到了抗日战争,他又跑到华北那边,连续打下了好几块抗日的地盘。

没错,说起来,虽然这三位领导人在军衔上可能比不上彭德怀,但他们可都是为新中国的诞生拼过命、洒过血的英勇战士。在那个国家生死存亡的关键时刻,是他们豁出性命,用一腔热血为我们换来了现在的好日子。

年纪轻轻就投身军旅,报效祖国,到了六十多岁,还坚持在战斗的最前线。彭德怀这一辈子,都在用实际行动展现着一个共产党人的深厚感情。他不看重名利,心里装着的全是付出和奉献,这样的精神深深地影响了周围的人。

说到一个人,咱们常说的“精神永存”,其实就是说,就算这个人不在了,他的那些好品质、好思想还是会一直留在大家心里。你想啊,有些人活了一辈子,做了好多好事,对人特别真诚,想法也特别正面。这样的人,哪怕有一天走了,大家也不会忘记他。为啥呢?因为他的那些好品质,就像是一盏灯,一直亮在大家心里。每次想到他,都会觉得心里暖暖的,受到鼓舞。所以说,“精神永存”就是这个意思。它不是说人真的不死,而是说人的那些好的东西,会一直影响别人。这就像是一种力量,传递下去,让更多的人受益。其实,我们每个人都可以做到这一点。只要咱们好好做人,多做善事,传播正能量,那咱们的精神也能像那些伟大的人一样,永远留在别人心里。这样一来,咱们也算是活出了价值,没白来这世上走一遭。

彭老总有个坚定的原则,那就是只要是对党和人民有好处的事情,不管有多难,他都会去做;不管有多危险,他都会去尝试。哪怕成功的希望再渺茫,他也会努力去争取一下。这不仅仅是他的一句座右铭,更是他这一辈子实实在在是怎么做的。

在大西南这片历史悠久又充满神秘色彩的地方,过去经历了不少战争的摧残和贫困的折磨。但就在这个时候,彭老总来到了这里,一切都悄悄地起了变化。在这片土地上,人们曾长时间饱尝战乱的痛苦和生活的艰辛。然而,彭老总的出现,就像是给这片饱经风霜的地区带来了一股新的力量。他一来,情况就开始有了转机。他带来的不仅是希望,更是实实在在的改变。随着他的到来,这片土地上的故事翻开了新的一页。

彭德怀是“三线”建设里的一个大将,他有着特别的吸引力和超群的勇气,让周围的人都深受鼓舞。他可不是那种只会指手画脚的领导,而是个实实在在的“行动派”。在大家眼里,彭德怀从不摆架子,总是亲力亲为。他用自己的实际行动,带着大家一起干,这种实实在在的做事风格,真的让人佩服。他深知,要想把事儿办好,就得脚踏实地,一点一滴地去落实。所以,在“三线”建设的道路上,他总是冲在前面,用自己的魅力和胆识,激励着每一个人。总的来说,彭德怀就是那种既能带头干,又能鼓舞人心的领导者。他的存在,让“三线”建设的团队更加团结,更有动力。

在建筑工地上,彭老总时常和工人们并肩作战,他不仅动手帮忙,还总关心工人们的冷暖,惦记着他们的日常生活。听说有的工人家庭还在靠吃煤球和糌粑度日,他立刻提出得让大家伙食好起来,得让大家都能吃上香喷喷的大米和白面。一旦工程碰到难题,彭德怀总是第一个站出来,和大家一起动脑筋,共同攻克难关。

这位领导特别接地气,但威望却高得吓人。只要他一现身工地,工人们立马就围了上来,都想听这位传奇将军分享战场上的那些事儿,还有他对理想和信念的看法。在彭老总的带领下,大西南的建设热情那叫一个高涨,一拨接一拨,没停过。特别是那个“三线”工程,进展速度简直快得让人咋舌。

1974年11月,那位曾经威风凛凛、战功赫赫的著名将领默默地离开了人世,遗憾地没能亲眼看到大西南地区的蓬勃发展。大家心情都很悲痛,给彭德怀送行时,许多工厂的工人们哭得都停不下来。

没错,彭德怀大将军已经离去,但他的精神力量却深深扎根在大西南的每一座山、每一条河之中。他那种敢于挑大梁的魄力,那种全身心投入的无私,还有那种不怕苦的实干精神,都成了后来建设者们的无价之宝。在他的激励之下,数不清的人们挺身而出,用他们的青春年华和满腔热血,为这片土地书写着一段段令人赞叹的发展故事。

转眼间五十年过去了,大西南那片土地早已焕然一新。现在,“三线”建设的任务虽然已经完成,但它的价值和意义仍然深入人心。这个了不起的项目,给新中国的国防打下了坚实的基础,留下了不可磨灭的印记。同时,在那时条件艰苦的西部开发过程中,它也扮演了至关重要的角色。坦白讲,要是没了“三线”建设,大西南可能不会有今天的模样。

彭德怀,这位推动“三线”建设的重要人物,他的形象永远镌刻在人们心里。虽说现在课本上提到他的名字少了些,但他做过的事情和他的精神力量,一直都在鼓舞着后来的中国人。想当年,他凭着自己的力量,给大家撑起了一片广阔的天地;就算到了现在和平的年代,他依然是很多人心里学习的对象和榜样。

没错,英雄虽然离开了我们,但他们的精神会永远活在人们心中。身为新时代的建设者,我们虽然没法再亲耳聆听彭老总的教诲,但他的一生仍然能给我们带来源源不断的动力。咱们得把他当作榜样,在自己的岗位上好好干,用实际行动来表达我们爱国奋斗的决心。就算咱们普通得就像路边的小草,也得在祖国的建设上出一份力。

#百家说史品书季#

都是其部下