王宝玉的飞行背景

王宝玉从小便对飞行怀有浓厚兴趣,他对飞行的好奇心促使他在年轻时便立志成为一名飞行员。经过多年的努力,王宝玉逐渐从一名普通的飞行学员成长为一名具备一定能力的飞行员。在学习飞行理论时,他总是能够在复杂的飞行理论中找到自己的理解和解决方案。虽然他的飞行技能在同行中算得上中等偏上,但对自己要求极为严格的他,并不满足于现状。每当他完成一项任务或飞行训练,他都会反思自己的不足,力求在下一次飞行中做到更好。

他的这种苛刻要求,使得他在飞行员队伍中被视为一个有潜力的人才,领导们都对他寄予厚望,希望他能成为部队中的骨干力量。然而,王宝玉的性格却与他的才华并不完全匹配。他非常内向,疑心重,总觉得别人对他有所怀疑或不信任。虽然他在飞行训练中屡次取得不错的成绩,但与其他飞行员的互动却并不多。

王宝玉总是把自己与大家保持在一个微妙的距离,避免与人过多接触。其他飞行员的性格多半豪爽开朗,他们喜欢开玩笑、结伴交流,但王宝玉对这种轻松的氛围感到不适应。他觉得这些飞行员太过肤浅,甚至有些嘲笑他们“缺乏深度”。

正是由于他不善于与人沟通,王宝玉逐渐感到自己与周围的人存在不可逾越的距离。其他飞行员有着很强的集体意识,他们在训练间隙互相帮助、交流感情,这使得王宝玉始终觉得自己是一个外来者。他并不讨厌这些飞行员,但始终没有办法真正融入他们的圈子。

职业生涯的挫折

与王宝玉同批分配到部队的其他飞行员中,有一些飞行员由于综合素质的提升较快,逐步被提拔到领导岗位。这些同龄人的晋升使得王宝玉感到强烈的挫败感,他认为自己同样具备了相应的能力,却始终无法得到提拔,这让他非常失落。

他开始默默地与这些飞行员进行比较,觉得自己付出了那么多努力,甚至比其他人更加努力,但依然没能获得应有的回报。每当看到同批飞行员被提拔到更高的职位时,他内心的不满情绪便不断积累。他开始觉得这些飞行员的晋升并不是完全凭借能力,而是因为某些他无法理解的因素。这种想法让他在心理上产生了极大的困扰,并且开始对部队中的上级产生疑虑。

这种情绪逐渐积累成了对上级的不满。王宝玉无法理解为何自己在飞行技术上并不逊色于其他人,但依然无法获得晋升的机会。他开始怀疑是因为其他人的干扰,才导致他错过了那些关键的晋升时机。

随着时间的推移,王宝玉的心理状态愈加失衡。他不再像以前那样专注于飞行训练,而是开始把更多的精力放在思考自己为什么没有被提拔上来。他觉得自己在部队的角色已经变得模糊,似乎自己永远都只能待在底层,无法突破。这种想法让他越来越不满,甚至开始对那些升职的飞行员产生排斥感。他不再主动与他们交往,反而觉得他们的晋升是不公正的,甚至觉得他们根本不配拥有这些职务。

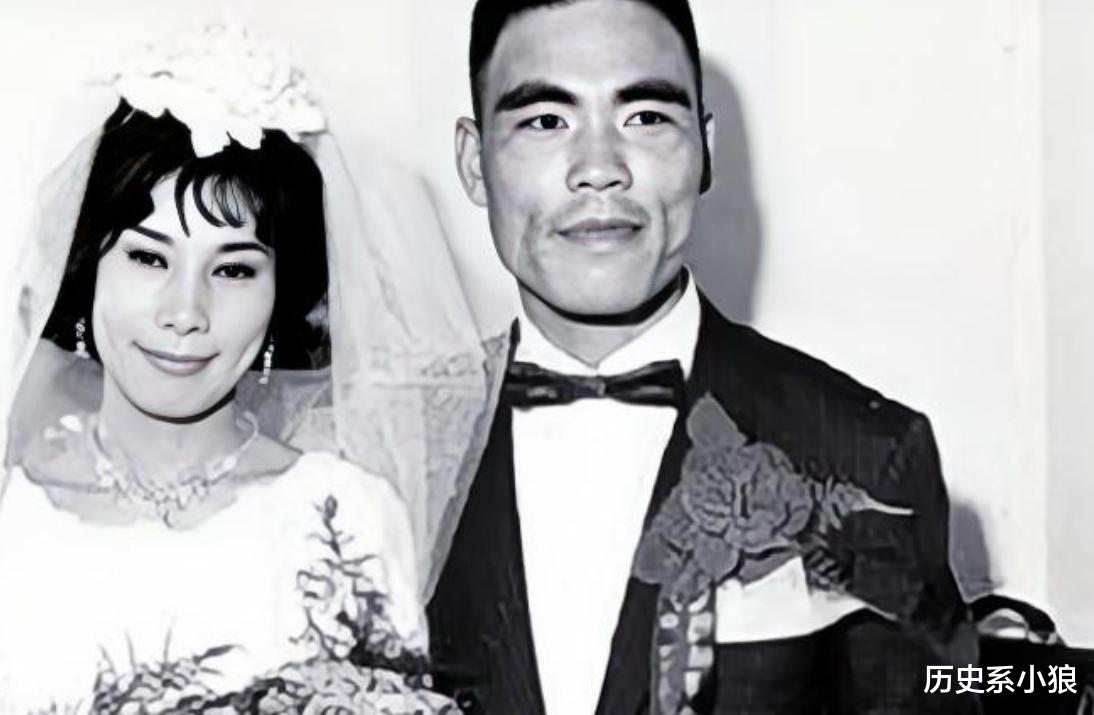

家庭问题与不满情绪

1988年,王宝玉刚刚结婚不久便办理了家属随军手续。当时,改革开放的步伐正在加快,社会发生了较大的变化,许多地方开始打破“大锅饭”体制,原本由国家统一分配的工作岗位逐渐减少。特别是军队内部,许多冗余的职位和部门被裁撤,导致了部队家属的安置问题变得更加复杂和困难。王宝玉的家庭因此面临了前所未有的挑战,原本对家属安置的期望变得遥不可及。

他多次向身边的同事和领导表达对这一政策的不满,认为自己和妻子的实际困难没有得到足够的重视。王宝玉认为,组织上应该更多考虑家庭成员的需求,尤其是像他这样,已经结婚且需要照顾妻子的飞行员。他常常在与同事的交流中提到这些困难,有时语气激烈,甚至开始对上级的决策提出批评,觉得自己和家人的问题被忽略了。

经过一段时间的努力,最终在师部驻地为王宝玉的妻子安排了一个工作岗位。虽然这是一个解决方案,但王宝玉依然心情不佳。他对安排的工作地点并不满意,认为那并不是最理想的选择。

王宝玉的妻子性格外向,善于交际,这让她能较快地适应新的工作环境。然而,由于两人需要分居两地,这对王宝玉来说是一种巨大的心理负担。他感到焦虑,生怕妻子在远离自己的地方遇到困难。妻子和他的分居生活让他时常感到不安,他觉得自己无法真正照顾到妻子的生活和工作。王宝玉开始有了一个想法,那就是希望能够调到师部驻地的飞行团工作,这样不仅能更好地照顾妻子,还能减少两地分居带来的压力。

调任的申请最终提交给了已调任副师长的老团长。王宝玉原本期望能够通过老团长的帮助,得到调动的机会,然而结果却与他预想的完全不同。副师长对此提出了严厉的批评,认为王宝玉过多考虑了个人问题,而忽视了部队的整体要求。在副师长看来,作为一名飞行员,王宝玉应该将更多的精力放在自己的本职工作上,而不是一味地关注自己的家庭问题。

情感危机与思想转变

与此同时,王宝玉与妻子之间的关系逐渐陷入了困境。他们的争吵频繁发生,妻子对于王宝玉的批评也变得越来越尖锐。王宝玉在妻子的言语中经常听到对自己能力的质疑,有时甚至听到她的嘲笑声,指责他缺乏能力。每一次争吵后,王宝玉都感到更加沮丧,似乎自己的努力没有得到认可,甚至连妻子也对他产生了怀疑。

两人的关系愈加紧张,争执不断,生活中的矛盾似乎无解。在妻子的批评下,他开始越来越多地怀疑自己是否真的具备足够的能力,或者是否能够像他所期望的那样,完成自己的职责。

随着情感的恶化,王宝玉的注意力开始逐渐从家庭问题转移到学术上。他寻求某种精神上的寄托,试图通过思想上的转变来排解自己内心的痛苦。为了逃避家庭的压力,他开始大量阅读西方哲学和关于民主自由方面的书籍。书中的思想对他产生了深远的影响。王宝玉被其中的自由、平等与个体权利的观念深深吸引,这些理念让他在情感上找到了某种安慰。他开始认真思考西方的民主和自由是否真如书中所描述的那样,能为个体带来更多的机会与保障。

随着对这些思想的深入了解,王宝玉逐渐向往西方的自由与民主。他开始对中国国内的政治体制产生了强烈的不满。他认为自己在国内的处境无法得到改善,感到自己所面临的一切都像是一个巨大的困境。

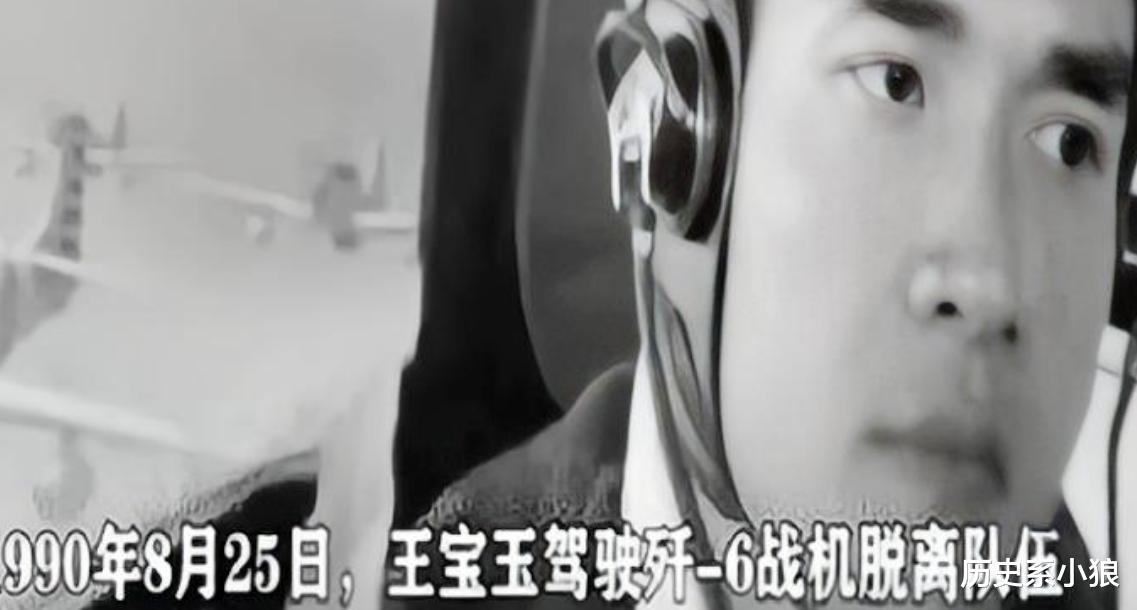

驾机叛逃与最终结局

王宝玉经历了长时间的心理挣扎后,终于决定采取极端的方式来改变自己的生活。在长时间的思考和准备后,他悄悄开始策划驾机叛逃的计划,目标是逃向他认为能够提供更多自由的西方。利用飞行训练和演习的机会,他悄悄收集和研究了周边国家的机场数据、航线及气象情况。他将这些关键信息记在心中,尽可能记住每一个细节,以便在实施计划时能够顺利进行。

1989年8月25日,王宝玉终于找到了一个实施计划的机会。这一天,部队安排了飞行训练,他借此机会执行了自己的计划。在交接飞机时,他刻意将自己的手表交给了一名老同学。这个举动看似普通,但实际上为他之后的行为提供了掩护。交接手表是为了分散注意力,确保没有人怀疑他会做出什么异常举动。在飞机起飞之后,王宝玉按计划飞行,和其他飞行员一同出发。然而,随着飞行的进行,他突然脱离了编队,改变了航线,迅速朝着苏联远东符拉迪沃斯托克的方向飞去。

由于中苏恢复了正常外交关系,王宝玉的叛逃事件引起了两国的密切关注。事件发生后,中方立即启动了外交程序,试图通过外交渠道解决这一突发事件。为了将王宝玉顺利引渡回国,中国政府安排了一架专机飞往苏联,以便将王宝玉带回,同时也确保将他叛逃所用的歼-6飞机通过空中转交回国。外交人员与苏方展开了密切的沟通,并达成了相应的引渡协议。

经过一系列的外交努力,王宝玉最终被引渡回国。在他被押送回国的那一刻,他的叛逃事件已经在军队和社会中引起了极大的震动。人们对于王宝玉背叛国家的行为感到震惊和愤怒。此后,王宝玉迅速被开除党籍和军籍,法院依据相关法律将他以背叛祖国罪判处死刑,缓期两年执行。

在监狱中,王宝玉表现良好。虽然他因叛逃遭受严厉的惩罚,但在服刑过程中,他始终遵守纪律,表现出了一定的悔过态度。这使得相关部门最终决定根据他的表现,免除他的死刑,改为长期监禁。

参考资料:新中国最后一次驾机叛逃事件:飞行员驾驶歼-6叛逃苏联,震惊中外