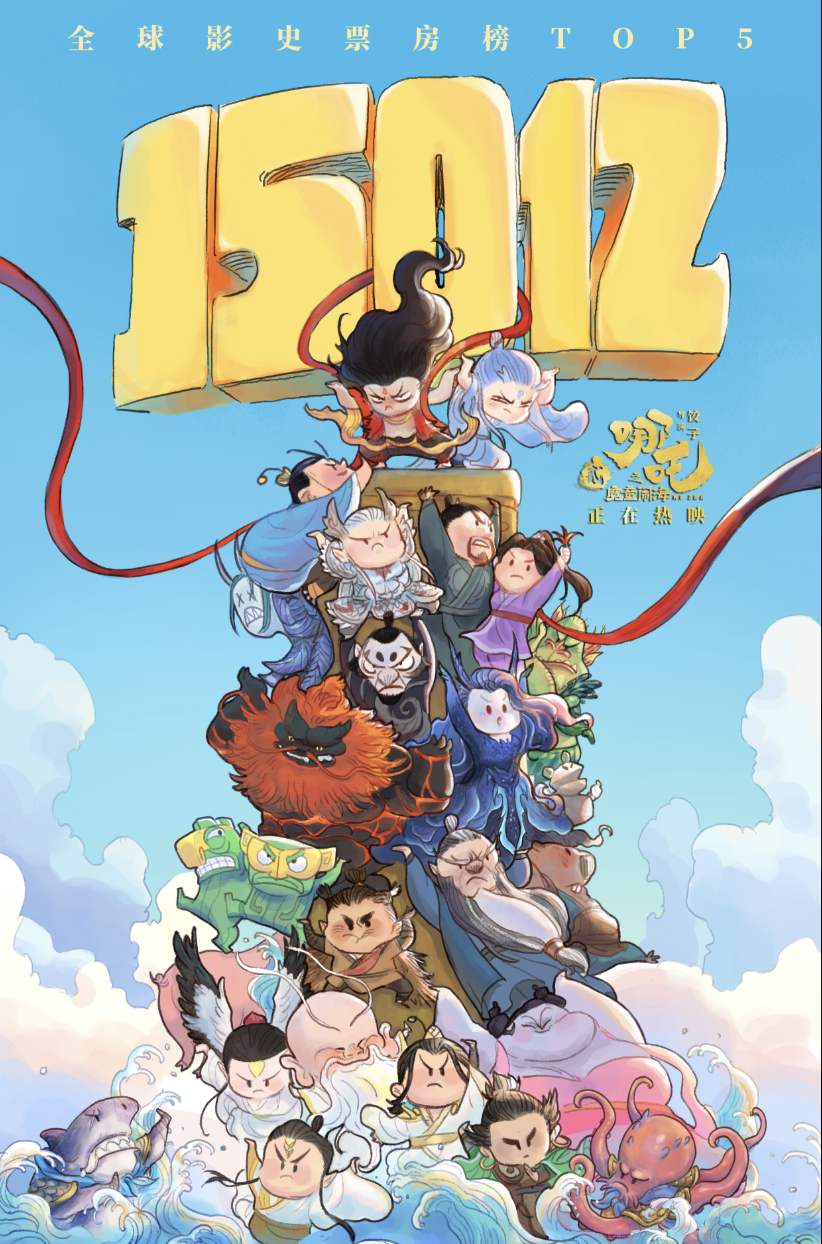

当《哪吒2》的票房数字最终定格在150亿,这一成绩不仅刷新了国产动画电影的天花板,更在全球影史上留下了浓墨重彩的一笔。它超越的不仅是同期国产片的对手,更是以90亿的差距将第二名甩在身后,甚至在全球票房榜上强势闯入前五,距离卡梅隆的传奇之作《泰坦尼克号》仅一步之遥。

国内市场的成功固然令人振奋,但更值得关注的是《哪吒2》在海外的征程。截至当前,影片海外票房累计3.1亿美元,其中东南亚市场成为重要贡献者。然而,细究各地区的表现,却呈现出明显的两极分化——有的市场火爆异常,有的则反响平平。这份成绩单的背后,隐藏着文化输出与本土化适应之间亟待解决的矛盾。

马来西亚无疑是《哪吒2》在东南亚的最大赢家。上映仅13天,票房就飙升至3500万令吉(约788万美元),观影热潮甚至引发当地影院加开场次。新加坡紧随其后,20天内斩获560万新元(约420万美元),稳居票房冠军。即便在刚刚登陆的柬埔寨,影片同样掀起现象级观影狂潮。

然而,泰国市场却交出了一份“不及格”的成绩单——3600万泰铢(约106万美元),仅为马来西亚的三分之一。这一表现令人费解,因为泰国华人人口远超马来西亚(1.5倍),理论上应具备更广泛的受众基础。问题出在哪里?答案直指翻译的本土化失败。

语言是文化输出的第一道门槛,而《哪吒2》在泰国和日本市场都因翻译问题折戟。以泰版为例,影片的核心台词“我命由我不由天”被机械译为“我不听老天的话”,彻底消解了原句蕴含的抗争精神与哲学深度。同样的问题也出现在日本市场——初上映时甚至仅有英文字幕,观众在文化隔阂中“盲看”,导致影片的喜剧节奏和情感张力大打折扣。

这种现象并非孤例。中国传统文化中的意象与修辞(如“乾坤圈”“混元珠”)往往需要深厚的文化底蕴才能理解,直译或简化处理极易让海外观众感到困惑。反观迪士尼的全球化策略,其经典台词常根据不同市场的文化习惯量身定制。例如《冰雪奇缘》的“Let It Go”在日文版中译为《ありのままで》(做真实的自己),精准传递了主题内核。国产电影若想真正“走出去”,必须补上本地化这一课。

尽管存在语言障碍,《哪吒2》仍能在部分海外市场引发共鸣,靠的正是人类共通的情感纽带。影片中,哪吒与父母之间的亲情羁绊、与敖丙亦敌亦友的复杂关系,以及“打破偏见、反抗命运”的主题,跨越了文化差异直击人心。这种情感力量,正是好莱坞屡试不爽的武器——从《狮子王》的成长叙事到《寻梦环游记》的家庭观,无不依托于普世价值的表达。

然而,中国文化的独特性既是优势也是挑战。如“天命”“因果”等概念在西方自由主义语境中难被深刻理解。北美的票房表现便是明证——即便烂番茄评分跌至2.1分的《白雪公主》,首周票房仍碾压多数国产片。这背后是好莱坞百年积累的文化输出体系,而非单纯的作品质量较量。

破局之路:从“翻译”到“转译”《哪吒2》的出海困境折射出国产电影国际化的深层挑战:如何让五千年的文化积淀被世界读懂?专家提出三大方向:

1. 专业本地化团队:聘请熟悉目标市场文化的译者,对台词进行“再创作”,而非字面翻译。2. 分层传播策略:优先主打华人聚居区,再通过口碑辐射主流市场。3. 国际合拍模式:借鉴《功夫熊猫》的“中西合璧”,提前植入多文化元素。正如导演饺子所言:“中国故事不缺少魅力,缺少的是让世界听懂的方式。”《哪吒2》的150亿是国漫崛起的里程碑,而它的海外征程才刚刚开始。下一次,当哪吒高喊“我命由我不由天”时,或许全世界都能听懂他的呐喊。

就骗大陆人吧,明明贺岁档最烂的,却吹成了最好的,没文化没道德的或许觉得还行,有些农民看潘长江的电影也觉得很好,当然潘长江的电影不是没道德