特此声明:本文的所有内容皆是引用网络资料,并融入个人观点后创作而成,望大家知悉。 尚可喜:从归降之人到忠贞之臣,其一生究竟是赢还是输呢?尚可喜的整个人生,堪称一段满是矛盾的传奇经历。曾经,他身为明朝的忠诚勇猛将领,然而转瞬之间,竟摇身一变成了清朝的开国元勋 。他于战场上决策果敢、勇猛无畏,凭借赫赫战功获封王位。彼时的他,财富之巨足以与一国匹敌,家中姬妾众多,子孙繁衍昌盛。然而到了暮年之际,却遭自己的亲生子囚禁,最终在郁郁寡欢中离世。

极具讽刺意味的是,在他离世后,康熙以优厚的规格将其安葬,还对他的子孙加以封赐。然而仅仅过了几十年,乾隆却把他归入《贰臣传》之中,让他彻底被贴上了“背叛”的标签 。他究竟是个聪慧的生存者,还是一个十足的悲剧角色?——一切要从明末那场规模浩大的动荡说起。家宅倾颓、亲人离世,他缘何向仇敌屈膝投降?尚可喜于1604年在辽东海州呱呱坠地,其家族世代为普通农户,并无值得夸耀的家世背景。

然而,自后金进犯辽东的那日起,他的命运便发生了根本性的转变。他的母亲遭后金军屠戮,怀有血海深仇的父亲尚学礼投身明军,然而仅仅过去数年,便也在战场上壮烈牺牲。年少的尚可喜自幼便失去双亲,凭借养祖父毛文龙的提携,于明军之中逐步崭露头角、成长成才。他原本是一位千载难逢的战将,在平定叛乱、镇守海疆方面功绩卓著,然而命运不佳,遭遇了明朝末年的动荡局面。彼时的明朝已然摇摇欲坠,朝堂之上党争不休,边地将领之间彼此排挤。

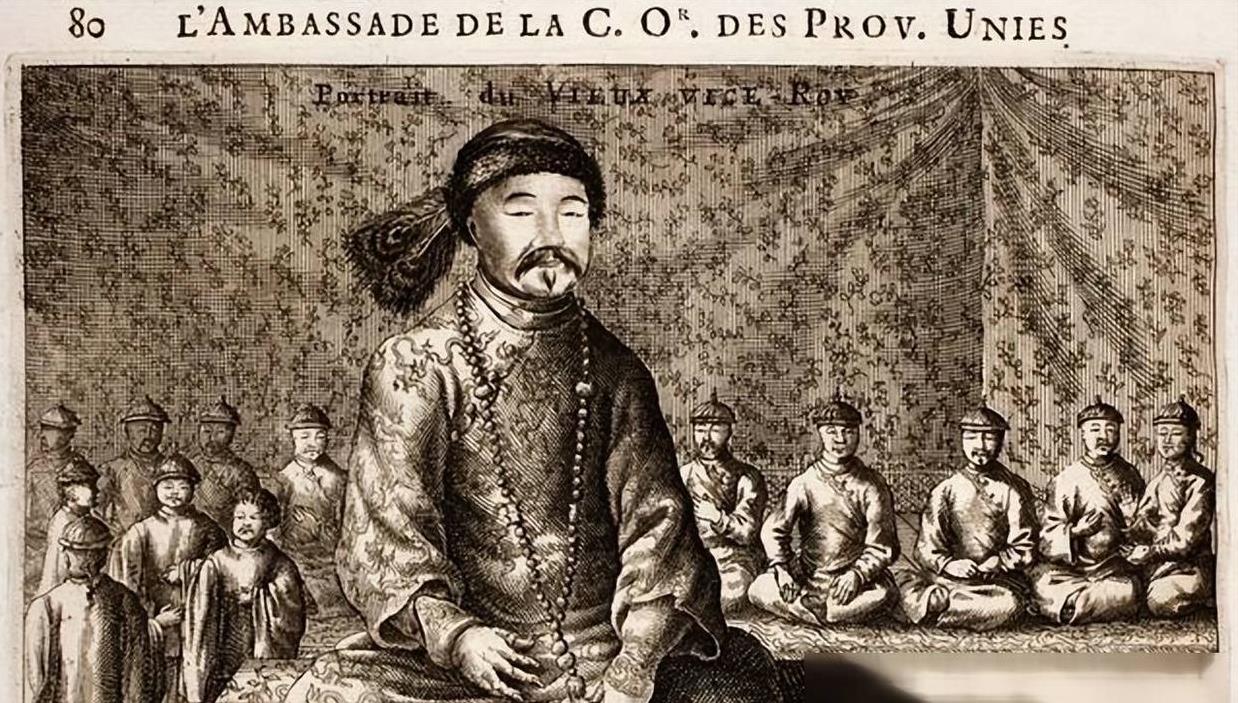

尚可喜的上级沈世魁对其产生了忌惮之心,居然策划阴谋企图将他除去 。眼见自己于明军之中已然没有容身之所,尚可喜做出了一个令人震惊的决定——率领部队向后金归降。需明白,他的双亲以及家人,差不多都丧命于后金人的手中。然而他,竟成了后金备受礼遇的客人,就连皇太极都亲自迎接他,还封给他“智顺王”的称号 。有人称他为懂得顺应时势的豪杰,有人却讲他是十足的叛徒。

然而对于尚可喜而言,能够存活下来,才是最为关键的。挥军入关覆灭明朝,实施屠城致使七十万人丧生,其双手满是鲜血归降之后,尚可喜摇身一变成为清军的一员得力战将,追随皇太极在各地南征北战,其征战的脚步甚至踏入了朝鲜境内。1644年,吴三桂将山海关的大门敞开,清军借此良机顺利入关,此时明朝已然走到了穷途末路。尚可喜亦跟随军队南下,追剿南明残余势力,最终获封平南王,奉命镇守广东。广东原本是南明仅存的一丝希望所在,永历帝逃至此处艰难维持,然而尚可喜的来临,将他们的幻想彻底击碎。

在他占领广州之后,展开了极为残酷的杀戮行径,六千投降的士兵被径直处死,其余的则被迫投身大海丧命。普通百姓的命运则更为凄惨,广州城中的年轻力壮男子几乎惨遭屠戮,单单被杀的平民数量就超过了七十万。这场惨绝人寰的大屠杀,在历史上被称作“庚寅之劫” 。尚可喜于广东立足稳固之后,便开始尽情享用荣华富贵。他大量迎娶妻妾,有记录可查的多达24位,共育有69个子女 。

他亦疯狂聚敛财富,独占广东的盐、矿等各类贸易,凭借私设的税收,每年能有百万两白银的收入,堪称富可敌国。有人称他是个贪心的军阀,还有人讲他对广东治理颇有功绩,使得当地经济一片繁荣景象 。然而不管怎样,庚寅之劫那充满血腥的记忆,已然深深地烙印在了历史长河里。他抉择了忠诚,然而儿子却背离了他步入晚年,尚可喜逐渐对南方的日子感到厌烦。

他屡次向朝廷提出回辽东安度晚年的请求,然而顺治帝始终都未予以批准。之后康熙登基,这位年少便颇具才能的皇帝着手谋划削藩事宜。此时,尚可喜察觉到机会降临,遂又一次上奏,恳请卸下兵权,回归家乡安享晚年。康熙瞅准了这一时机,趁势作出撤藩的决定。吴三桂与耿精忠获悉消息后,怒不可遏,皆举兵反叛,此事件在历史上被称作“三藩之乱” 。然而,尚可喜毅然决然地选择站到清廷阵营之中,甚至立下誓言,绝无背叛之意 。

为了稳住他,康熙不仅让其继续掌控广东,还将他的长子尚之信封为镇南王,次子尚之孝封为平南大将军 。然而,这场战事持续的时间太过漫长,此时的尚可喜已然是一位年逾古稀的老者。面对叛军的重重围困,他逐渐感到心有余而力不足。令他愈发心冷的是,他最为信赖的长子尚之信,居然做出了背叛之举!尚之信很早便对父亲手中的权力心怀不满,认为自己才理应是广东名副其实的掌控者。吴三桂瞅准时机对其加以拉拢,表示若事情成功,便让他世代承袭广东之地。

尚之信难以抵御诱惑,在其父病重之际,公然派兵将王府团团围住,将尚可喜囚禁起来,旋即宣告归附吴三桂。对于尚可喜而言,这是最为沉重的一次打击。他一生都忠诚不二,可到了最后,竟遭到自己亲儿子的背叛。他竟绝望至企图自杀,好在被家奴救了下来。没过多少时日,他便在忧愁烦闷中离世。在生命的最后时刻,他吩咐人给自己穿上皇太极赏赐的冠服,面向北方行跪拜之礼,留下了这样一句遗言:“我死后,一定要将灵柩运回海城安葬,倘若魂魄有灵,我仍会侍奉先帝。”

离世后获隆重安葬,历经岁月却被铭刻上耻辱之名当康熙帝获悉尚可喜离世的消息时,对此事颇为看重。他颁下命令,以优厚的规格安葬尚可喜,将其送回辽东入土,并且赐予谥号“敬” 。清廷对他的家族予以优待,甚至在朝堂之上,其家族中仍有人出任高官。看上去,他的忠心得到了清廷的认同。然而,过了几十年,乾隆重提旧事,将尚可喜归入《贰臣传》,与洪承畴等人一同被打上“背叛明朝”的耻辱印记 。乾隆给出的理由十分 straightforward——此人当年有过投降之举!无论其后续表现得多么忠诚,叛变这一污点始终无法抹去。有人讲,尚可喜的一辈子,是一场完完全全的悲剧。他背离了明朝,转而向清廷竭诚尽忠,然而到头来却遭到自己儿子的背叛,在其离世之后,乾隆又旧事重提,致使他的声誉彻底崩塌 。然而,也有人表示,他是个睿智的生存者,活到七十好几,一生荣华富贵,子孙众多,比起多数乱世中的英雄,已然幸运太多。在历史的长河中,不存在绝对的是非对错,唯有立场存在差异。尚可喜的整个人生,究竟是成功了,还是失败了?有人讲,他生前活得通透,然而离世时却满是郁闷。