阳光透过窗帘的缝隙洒在地板上,为房间增添了几分暖意。

桌子上静静地坐着一个能与人互动的机器人,它被称为“妻子机器人”。

这个场景看似平静,却引发了社会上许多争议。

一些人认为这种机器人能够解决孤独问题,还有人更激进地认为它结合先进技术能影响人类生育方式。

在这个被科技迅速改变的世界里,“妻子机器人”的出现到底意味着什么呢?

日本的“妻子机器人”是什么?

日本一直是机器人技术的先锋,早年间便推出可与人交流的“妻子机器人”,引得众多宅男为之疯狂。

虽然它面容甜美、行为逼真,号称能满足用户的情感需求,但这个机器伴侣并不像广告说的那样完美。

买回家后,人们发现它根本不能满足所有家庭功能,比如无法参与复杂家务,更不用说真正建立亲密关系。

这不过是一个有点聪明的电子玩具。

但它的热门销量却反映出越来越多人对人际关系的渴望。

“妻子机器人”真的能替代传统伴侣?

对于宅男来说,生活压力和社交恐惧让“妻子机器人”成为似乎完美的选择。

但机器人真的能替代传统的人类伴侣吗?

虽然它可以陪你聊天,给你提供情感上的慰藉,但它的内核毕竟是程序和电路。

人与人的交流不只是言语上的互动,还有情感上的共鸣和理解。

这种细腻复杂的交流是机器永远无法达到的。

尽管机器人能提供暂时的陪伴,但它无法替代真正亲密关系中的细腻情感,这让它在某种程度上成为孤独的反映,而非解决方案。

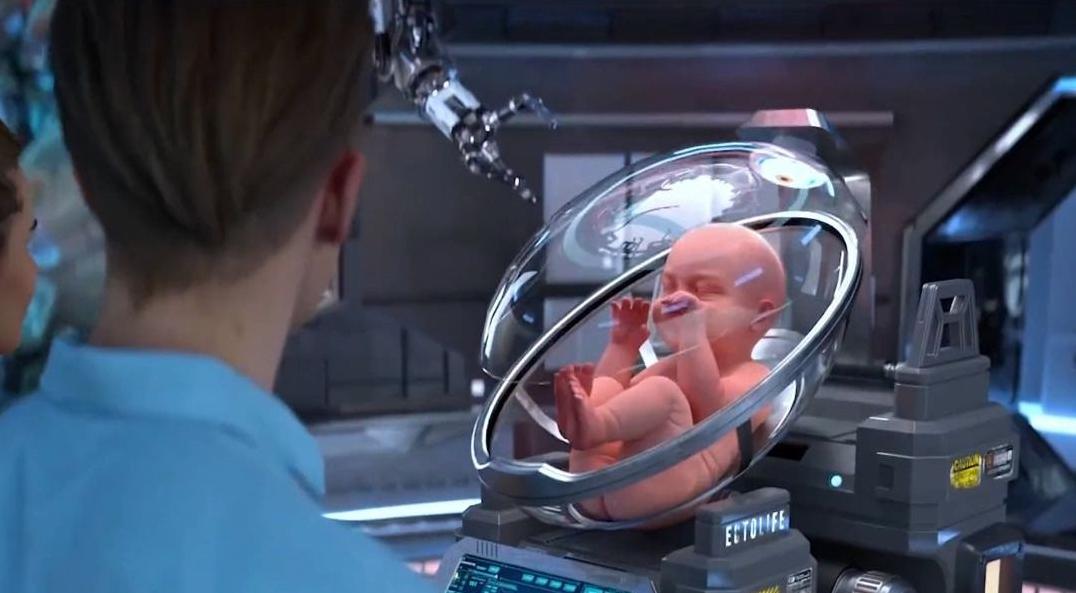

人造子宫技术:科学突破还是遥远幻想?

科学家们一直在研究如何让生育更加安全、便捷。

人造子宫技术的出现曾让医学界为之一振。

研究表明,未来可能可以用人工方法支持胎儿在母体外发育。

与“妻子机器人”结合的愿景让一些人的想象力点燃,他们希望能创造出一个既能陪伴又能生育的“完美伴侣”。

技术要达成这样的成就,仍面临着巨大的挑战。

目前的人造子宫只能支持短暂的生命,并不能完全替代自然的孕育过程。

此外,科学技术的发展总伴随着伦理的挑战和经济的考量,真正达到对生育方式的改变是一条漫长且复杂的道路。

伦理与现实:技术发展背后的思考无论是“妻子机器人”还是人造子宫,它们带来的技术进步都让人兴奋,也让人不由自主地思考更多。

技术快速发展,在改变生活的同时,也挑战着我们对社会、伦理的认知。

当人类的基本行为如生育、伴侣关系被重新定义时,我们必须面对随之而来的问题。

依赖机器可能让某些行为变得简单,但生活并不应被简化为机器的便捷。

如何健康地使用技术保持人类的社会属性,是我们面前的一个重要课题。

随着社会节奏的加快,孤独成了越来越普遍的问题。

现代人需求的并不是机械的陪伴,而是温暖真实的情感。

虽然“妻子机器人”能在程度上提供陪伴的幻想,但它并不是孤独的解决方案。

对人造子宫的幻想更是科学与技术的一个宏大目标。

技术不断推进,突破带来的并不一定是改变,它可能是对人类社会的深刻反思。

真正能解决孤独与生育问题的方法,或许不在于如何用技术替代,而是如何融合科技与人类的情感需求,使其成为更好的支持工具,而不是制造新的社会难题。