老红军出身的干部们,有时不仅仅看职务、军衔高低,还有一个不成文的说法:双红一。顾名思义,就是曾经在红一方面军、并且是红一军团战斗工作过的同志,往往被认为最“根红苗正”。

这其实是因为,毛主席和朱老总早年带的队伍,就是以“双红一”为典型的,所以军队里后来有许多人,以红军时出身双红一为荣,也是很好理解的。

不过毛主席本人,不太喜欢这种说法,认为过于突出“山头”了。人民军队壮大到数百万人规模,包括多个部队体系和历史脉络,搞山头主义是不好,不利于团结和发展。

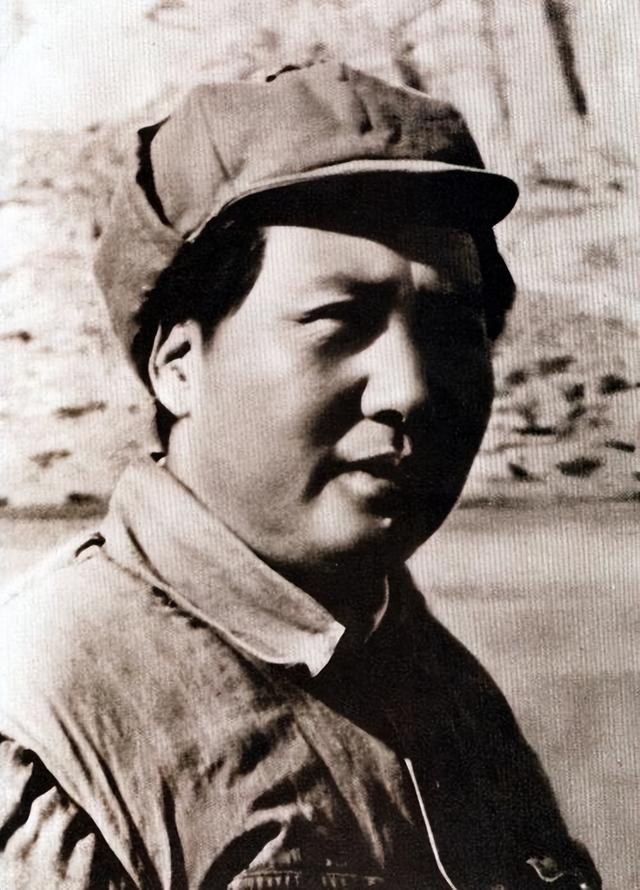

符合双红一标准的开国上将里面,有一人尤为特殊,就是黄永胜。为什么呢?他不光是地地道道的双红一,还是秋收起义出来的将军,这项资历很了不得。

1927年毛主席亲自领导了秋收起义,所以黄永胜追随毛主席的时间非常长;而黄永胜的本名叫黄叙钱,“永胜”二字是他参加革命后,毛主席亲自改的。显然,没几个将军能具备黄永胜这样的经历。

在57位开国上将里面,黄永胜的军事才能属于前列,是一名难得的战将。四野番号在1949年确立,精兵猛将如云,下辖的4个兵团里面,程子华担任第13兵团首任司令员;后来程子华奉命转到地方任职,在13兵团接班程子华的人,正是黄永胜,由此可见其实力、地位不凡。

不过能打仗的人,往往不会是全才,有其他方面的短板。黄永胜虽然军事战绩突出,但弱点也很明显,就是个人纪律性差一些,惹出过不少“节外生枝”的事,为此常遭到上级领导批评。

比如部队南下打到广东后,黄永胜曾带着两个高级干部,不打招呼就渡海去香港(当时还属于英占时期)旅游,确实有些荒腔走板,事发后遭到首长狠批。

其实有首长管,是好事情。黄永胜也知道自己的缺点,需要有人约束着,才不至于闯祸。军事生涯中批黄永胜最多的人,就是四野老政委罗荣桓。

罗帅活着的时候,黄永胜远远见到他就心虚,往往躲着走、绕道走。可1963年罗荣桓不幸病逝,黄永胜却痛心疾首,含泪写了1万多字的悼念文章,深情回忆这位恩师。黄永胜平素不大爱写材料,但这一次却是发自内心的,主动悼念罗荣桓,可见他对罗政委的感情之深。

建国初期,黄永胜一度陷入到麻烦之中。此前四野部队大部分往南打,是解放两广的主力,多数官兵留在了南方。黄永胜本来是13兵团司令员,而1950年抗美援朝战争爆发前,中央认为风格稳健的邓华更适合指挥大兵团出境作战,便把黄永胜调到了15兵团,暂时不用赴朝;邓华则接替了他原先的位置,成为彭总在朝鲜战场的副手,这令一心好战的黄永胜郁闷不已。

这样的烦躁心态下,黄永胜在国内惹上了事。大陆基本统一后,解放军各级部队落实一些优待政策,其中一项是安排老红军回乡探亲,也叫“荣归故里”。

这些官兵打了几十年仗,要回老家基本都是天南海北,费用问题需要解决,否则靠个人是很难承担的。所以每个人发60块银元的探亲费,这是上级确定好的政策、各兵团都是一样的标准。

60块银元够不够呢?路途近的基本没问题,但四野官兵从北往南跨了大半个中国,有的老红军离家特别远,难免对这个数额有微词。当时黄永胜有个很器重的部下,为了路费的事,主动来兵团部找他:司令员,60块银元不太够用,队伍里已经有些情绪了,标准能不能涨一点?

面对这种事,如果换了其他兵团首长,或许会跟下属耐心解释组织的政策;或者脾气大一点的,直接一口回绝掉,但黄永胜不是这样。

黄永胜没怎么多想,就回复道:我看这钱,也不怎么多!通知下去,按每人80块银元的标准执行好了。

对方一听,自然很高兴,便乐呵呵地回去给大家“报喜”。这样一来,路费肯定是够了,但黄永胜的做法却犯了纪律。他虽是兵团司令员,打仗时可以指挥十几万大军,但在敏感的费用问题上,黄永胜根本没权力擅自更改上级决定,触及到了红线。

这件事很快就闹大了,四野部队里盛传15兵团路费标准高,比其他单位多20块,这引起了兄弟部队的强烈不满,令相关工作非常被动。黄永胜却满不在乎,以为过段时间就没人提了,但事情的后续发展却大大出乎他的意料。

时任四野政治部主任的谭政,接到投诉后专门派人核实相关情况,结果不出意外地查到了黄永胜头上。谭政虽不像罗荣桓那样,批黄永胜次数那么多,却也对黄永胜的特点非常了解。对于这次事件,谭政感到很生气。

更严重的是,当时全国都在搞“三反五反”,抓的人不少,并且处理得很严肃。人民军队一直是模范,也是备受关注的单位,所以在“打老虎”期间,黄永胜真是碰上事了。尤其中南军区的陶铸同志,历来铁面无私,指示要严查严办。

相关材料甚至被反映到了北京的公安部,由罗瑞卿亲自办理。罗瑞卿更是个一丝不苟的人,他主抓司法公安,为了调查这件事,甚至亲自去了一趟广州,跟黄永胜及相关同志面谈。

黄永胜一见到罗瑞卿,吓得脸都白了,这才认识到事情的严重性。军法无情,黄永胜赶紧如实“招供”,并主动承认了自己的错误。

罗瑞卿查实完问题后,回到了北京,并把相关情况向毛主席进行了汇报。毛主席看着材料,略一沉思后,对罗瑞卿给出了指导意见:黄永胜这个同志,我是知道的,还是要确保过关。

有了毛主席这番话,黄永胜事实上就安全了。“路费事件”大事化小,最后黄永胜只做了个书面检讨,没有被深入追究,仍然继续执掌15兵团,后来还升任大军区司令员、全军总参谋长,1969年官至副国级。

主席向来讲原则,为什么对黄永胜“轻轻放下”呢?因为黄永胜的做法是越权了,但严格来说他没有以权谋私,主席认为,他是在给兵团官兵争取福利,而不是给自己行方便。

毛主席是很重视老红军的,1955年全军授衔前,主席还亲自定下了“三千红军不下校”的授衔原则,既尊重军史、又体现出中央对红军老兵的照顾与肯定。

所以并不是因为黄永胜参加过秋收起义、是双红一将领,就被法外开恩;如果黄永胜这次真的徇私获利了,就算有再硬的履历和背景,也不可能会得到主席的原谅。毛主席处理得公允合理,叫人信服。