本文来源:中华肝脏病杂志, 2024,32(2) : 97-112.

一、概述

原发性肝癌是世界第6大常见肿瘤、第4位肿瘤相关死因。大部分的原发性肝癌患者有肝炎病史,以乙型、丙型病毒性肝炎或酒精性肝病为主。随着乙型肝炎疫苗及丙型肝炎抗病毒药物的推广应用,非酒精性脂肪性肝病以及代谢综合征和肥胖诱发的原发性肝癌比例呈上升趋势。临床多种治疗方法已被应用于肝癌,包括开腹外科手术、腹腔镜镜下和达芬奇机器人辅助肝癌切除术、肝脏移植、经皮消融治疗、开腹或腔镜下消融治疗、经肝动脉栓塞化学治疗、放射治疗、化学治疗、靶向治疗、免疫治疗等。自首次临床应用射频消融治疗肝癌以来,肝癌的消融治疗成为继腹腔镜手术后微创治疗的又一进展,如射频、冷冻、微波、激光消融、不可逆电穿孔等,均已在临床成功应用,具有疗效肯定、创伤小、操作简便、患者易耐受、住院时间短、恢复快、并发症少等优点,其中以影像引导射频和微波经皮消融应用最为成熟。消融治疗已被美国国立综合癌症网络(NCCN)指南、欧洲巴塞罗那指南和我国国家卫生健康委员会《原发性肝癌诊疗指南》等国内外权威指南推荐为临床早期肝癌的根治性治疗策略。

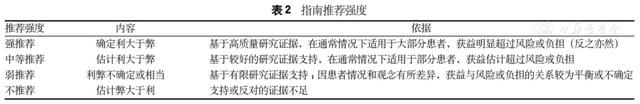

中国在消融治疗肝癌上积累了丰富经验,取得了体系化研究成果。为进一步规范消融治疗,中华医学会超声医学分会、中国研究型医院学会肿瘤介入专业委员会等组织全国肝癌领域的多学科专家,成立指南制定委员会,按照参照对象、干预、对照、预后(participants,intervention,comparisons,outcomes,PICO)准则,设定实践指南的主题和应用范围,讨论并确定指南相关的临床问题,讨论推荐意见的相关内容及推荐强度,最终撰写指南初稿,并交外审组完成审阅。本指南涉及的消融技术主要包括射频、微波、冷冻、激光消融和不可逆电穿孔技术。证据评价等级与推荐意见分级,本指南采用了证据评价与推荐意见分级、制定和评价(grading of recommendations, assessment, development and evaluation,GRADE)方法学,并采用《牛津循证医学中心分级2011版》(OCEBM levels of evidence)作为辅助工具执行证据分级。在从证据转换成推荐意见的方法上,专家组主要参考了上述的GRADE对推荐意见分级的指导原则,同时结合了美国临床肿瘤学会指南的分级方案对推荐意见分级做了相应的修改见表1,表2。

文献的系统回顾依据系统综述和荟萃分析优先报告的条目的国际指南完成。针对每篇文献,研究指标包括纳入和排除标准、患者信息、干预措施、技术比较、研究结果、研究设计,检索策略经本指南专家组所有成员共同分析确认并达成共识。本指南检索中、英文文献,使用如下数据库:PubMed、Cochrane Controlled Trials Register、Scopus和中国知网、万方医学数据库、CHKD期刊全文数据库,检索时间为1969年1月1日至2022年12月31日。检索策略包括以下关键词和主题词:(microwave OR radiofrequency OR cryoablation OR laser) AND (liver OR hepatocellular OR"hepatoma") AND (carcinoma OR carcinomas OR cancer OR cancers OR neoplasm OR neoplasms)。最终所选研究仅限于基于患者的临床研究,研究设计包括射频、微波、冷冻和激光消融原发性肝癌的随机对照研究、荟萃分析、系统回顾和主要临床试验研究。指南已在International Practice Guideline Registry Platform平台注册,注册号为IPGRP-2022CN134。

二、穿刺路径及影像引导技术

(一)穿刺路径

原发性肝癌消融治疗可以经皮、经腹腔镜、开腹或经内镜来实现。大多数的肝癌消融可以经皮穿刺进行治疗,具有微创、高效、经济等优点(证据等级1b,强推荐)。对于肝包膜下的肝癌特别是突出肝包膜外、影像引导困难的肝癌,可以考虑采用经腹腔镜消融或开腹消融的方法(证据等级2b,中等推荐)。对于高危部位的肝癌(贴近心脏、膈肌、胃肠道、胆囊等)的消融治疗,可以采用经皮辅助水隔离技术进行消融,也可采用经腹腔镜消融或开腹消融的方式(证据等级2b,中等推荐)。

(二)引导技术

影像引导技术包括超声、X线计算机断层摄影术(CT)或磁共振成像(MRI)。由于MRI需要磁场专用消融针且定位耗时,所以目前临床主要应用超声和CT作为肝癌消融的影像引导技术。

1.超声引导:

超声具有实时引导、操作简便、进针全程实时可视、无放射线辐射等优点,是最常用的一种影像引导技术。超声造影可以在灰阶超声图像基础上进一步提升肿瘤与周边肝组织之间的对比分辨力,有利于观察、定位肿瘤病灶及术中引导、术中即时疗效评估等。但近膈顶部位病灶受肺气影响而显示不清。

2.CT引导:

CT空间分辨率高,可清楚显示病灶及其毗邻结构以及消融针,还可通过CT增强扫描进一步区分病灶边界,但CT引导有放射线辐射,且穿刺布针过程不能完全实时引导。

3.MRI引导:

肝脏病灶及其毗邻结构均可清楚显示,且术中可监测消融区温度变化,清晰显示消融范围,但MRI引导消融时间长,各种器械均需要磁兼容,成本高,目前普及困难。

4.融合成像导航:

目前多采用超声与CT或者超声与MRI融合影像引导,结合了CT或MRI的高图像分辨率与超声影像的实时动态优势,有利于准确定位及引导穿刺普通超声难以显示的肿瘤病灶,已经在肝癌的临床治疗中展示出良好的应用价值。

5.肝特异性对比剂成像引导:

无论超声、CT、MRI,增强扫描的病灶识别率均高于平扫,但常规对比剂在肝脏内显示时间短,仅数分钟。超声与MRI均具备肝特异性对比剂的优点,增加肝癌病灶与正常肝组织的对比,显示时间可持续2 h,为引导肝肿瘤消融提供足够的时间窗。

推荐:影像引导消融技术推荐使用超声作为引导工具(证据等级2b,强推荐)

三、消融技术

(一)治疗适应证

对于可达到根治性消融的病例,一般满足:单发肿瘤最大直径 ≤ 5 cm;多发肿瘤数目≤3个、最大直径≤3 cm;无血管、胆管和邻近脏器侵犯及肝外转移;肝功能分级Child-Pugh A/B级(证据等级1b,强推荐)。

在充分利用温度监控、人工注水、球囊隔离、无水乙醇注射、粒子植入技术等其他措施的条件下,对于紧邻肝门部大胆管、胆囊、胃肠道、膈肌和肺等重要解剖结构的肿瘤,或突出于肝表面的肿瘤,也可实现根治性消融(证据等级3b,中等推荐)。

姑息性消融:对于不能实现根治性消融的原发性肝癌,消融治疗可以作为综合治疗中的一种局部治疗策略,联合免疫或靶向治疗,降低肿瘤负荷、缓解压迫症状、提高生活质量、延长总生存期,但目前仍缺少充分的循证医学依据(证据等级3b,弱推荐)。

推荐:对原发性肝癌应尽量取得根治性消融(证据等级3b,强推荐)

(二)术前准备

术前需充分完善超声、超声造影及增强CT/MRI,详细了解肿瘤的位置、数量、形态、大小、肿瘤内部和周边血供情况及肿瘤与周边重要解剖结构的关系,并行基线心肺功能筛查及实验室检查,以保证消融治疗的安全性(证据等级2b,强推荐)。

邻近肠道的肿瘤患者,术前需清洁肠道;对于有胆道感染风险的患者,术前需要预防性使用抗生素(证据等级3b,中等推荐)。

尽可能通过穿刺活检明确病理诊断,一般可在术前通过影像引导以16G或18G针穿刺活检获取病灶标本2~3条进行,或在术中消融治疗前行穿刺活检,推荐活检时使用同轴针(证据等级3b,中等推荐)。

(三)操作方法

1.制定术前治疗规划:

术前治疗规划是保证消融是否有效的关键环节,主要包括:(1)确定肿瘤边界:指影像学能界定的病变区域,即确定病灶的位置、大小、形态、数量及与邻近重要脏器的关系;(2)空间热场规划:较大肿瘤需要多针组合热场覆盖,应结合不同消融技术参数的消融区形态及肿瘤边界完成设计,尽量以较少的布针次数覆盖肿瘤及其周边5 mm的癌旁组织(如情况允许);(3)消融顺序制定:多发肿瘤应根据肿瘤部位分布制定合理的消融顺序;(4)进针点及路径:针对肿瘤特点选择合适的患者体位、恰当的进针点和穿刺路径,测量进针深度,确认路径上不经过重要结构。计算机辅助三维可视化技术有助于介入医师制定合理的术前规划。(5)麻醉方式的选择需根据患者的一般状况及肿瘤特点,由麻醉医师和介入医师共同商量后,最终由麻醉医师确定麻醉方式(证据等级2b,强推荐)。

2.消融操作:

执行术前治疗规划,影像引导下将消融针穿刺至预定的肿瘤部位,之后固定消融针,并标记深度,避免消融针移位。根据病灶大小、位置及与邻近脏器的关系,设定消融时间、功率,使消融范围能够完全覆盖病灶及其周边5 mm的癌旁组织。所使用的消融参数(温度、功率、时间、循环等)根据不同的设备进行不同选择(表3)。

(1)微波消融频率为2 450 MHz或915 MHz,消融针规格多为15 ~17 G,型号分为辐射尖端长度5、11 mm和22 mm 3种,常用功率50~60 W,一般消融时间5~10 min;可根据肿瘤大小、位置选择使用的微波天线数目,较大肿瘤(最大径>3 cm~<5 cm)可逐步退针或多平面布针多点消融,实现三维空间完全扩大消融。微波消融设备配有测温针,可根据需要放置。治疗性测温,应将测温针置于设定的肿瘤灭活的边界外缘;保护性测温可将测温针置于临近胆道、胃肠等需要保护的部位,可根据温度的变化适当调控辐射能量。

(2)常用的射频消融频率为200~750 KHz,消融针包括单电极消融针、双电极消融针、伞状电极及集束电极等消融针。单电极消融针需要在患者体表贴负极板才可以工作,而双电极消融针则不需要。射频消融针规格一般为15 G或17 G,根据辐射尖端长度不同又可分为不同型号,常用的有辐射尖端长度包括20 、30、40 mm。针对较大肿瘤,需要两针或多针组合消融,使得消融范围尽量覆盖全部肿瘤及其周边5 mm的癌旁组织。

(3)激光光纤最常用的为Neodymium: Yttrium Aluminum Garnet (Nd:YAG,波长1 064 nm)和diode(波长800~980 nm),激光光纤的外径很细,约为300μm,经21G的PTC针鞘引导进入靶目标内,与其他热消融比较相对安全,出血的概率低、对周围结构的损伤小、针道种植的发生率更小。激光消融范围较小且稳定,激光凝固的范围为直径1.5 cm,一般输入1 800 J能量后,消融范围增幅极为有限。对于直径 > 3 cm的肿瘤,则需双光纤多点多次作用。

(4)冷冻消融针具有多种型号,不同型号消融针用于冷冻消融所形成的冰球形状及范围不同。进口氩氦刀常用外径有1.47 、1.70 、2.00 mm,在病灶较小(最大径≤3 cm)时采用2~3根消融针分布于病灶边缘进行夹击冷冻;病灶较大(最大径>3 cm~<5 cm)时采用4~6根消融针按照2.0 cm间距排列,使消融范围尽量涵盖全部肿瘤,根据影像学显示"冰球"大小情况决定是否增加冷冻时间。国产康博刀、靶向刀等外径有1.50 、2.50 、2.60 、3.50 mm等,冷冻范围较大,多采用2针消融治疗。

推荐:

①原发性肝癌消融过程中应至少取得5 mm的安全边界(证据等级3b,强推荐)

②射频和微波消融技术应用最为成熟,为优先推荐(证据等级1b,强推荐)

3.术中观察:

治疗中麻醉医师或介入医师通过监护仪连续监测患者的血压、心率、心电图、呼吸和血氧饱和度,及时调整麻醉药量。超声影像可实时监测消融时局部回声的改变,同时观察肝脏周围及腹腔内有无异常积液。CT影像可以清楚显示消融针位置,可以反应肝脏全貌情况,但缺乏实时性。根据术前规划所设定的能量及术中影像监视初步判定肿瘤局部消融是否满意(如病灶整体被超声强回声覆盖或CT值降低)。消融结束后退出消融针时,行针道凝固。退针后彩色多普勒血流显像观察针道有无活动性出血,必要时可针道消融止血。回病房后继续监测患者生命体征变化情况,及时发现并处理并发症。

推荐:

①推荐采用超声或CT影像监控消融过程(证据等级2b,强推荐)

②推荐消融后行针道消融,减少术后针道种植转移和出血概率(证据等级2b,强推荐)

4.辅助技术:

对于临近胃肠道、胆囊、肺及膈肌等危险部位的肿瘤,可采取辅助技术以提高肿瘤完全灭活率并降低严重并发症发生率。包括在肿瘤危险或重要结构之间穿刺置管进行水(或气)灌注,进行隔离保护这些重要结构;对于受肺气干扰显示不清的肿瘤,可采用人工胸水或人工腹水的方法提高病灶显示率。对于压迫肝门部胆管者可经皮穿刺受压扩张的胆管,滴注冷盐水降温保护胆管。对于体积较大、复杂位置、超声影像显示不清的肝癌,可采用多模态影像融合导航技术辅助消融。危险部位肿瘤,必要时可使用腔镜辅助技术。

推荐:对于危险部位肿瘤,可应用辅助技术提高消融安全性(证据等级3b,中等推荐)

(四)术后处理及随访

消融后密切观察患者症状和生命体征,以便及时发现出血、胃肠道损伤等严重并发症。一般术后第2天复查肝肾功能(生物化学指标)和血、尿、大便常规,消融后1个月内复查增强CT/MRI,肾功能异常者可复查超声造影和/或平扫MRI,判断消融技术是否有效、有无残留。消融后3、6、9、12个月,以及之后每3~6个月进行复查,以超声、血常规、肝功能及肿瘤标志物指标为基线检查,必要时进行超声造影和增强CT/MRI检查。如有远处转移风险,可结合肺CT、骨扫描、PET-CT等检查明确。增强影像显示消融区完全覆盖肿瘤且周边无肿瘤样增强表明肿瘤完全坏死。消融疗效评价主要根据以下标准:

1.技术成功:

指肿瘤按照预定消融方案完成治疗,且消融区完全覆盖肿瘤。

2.技术有效:

指消融后1个月增强影像评价肿瘤完全灭活。

3.肿瘤残存:

消融后1个月内的1~2种增强影像评判消融区边缘仍有肿瘤样增强,定义为肿瘤残存,需进行补充治疗。

4.肿瘤局部进展:

消融后1个月增强影像评价肿瘤完全灭活,患者进入随访期,在随访过程中如果消融区边缘出现肿瘤样增强,定义为肿瘤局部进展。

肿瘤消融治疗推荐流程见图1、表4。

▲图1 肿瘤消融治疗流程图

表4 肝癌消融治疗流程证据等级和推荐意见总结

推荐项目

证据等级

推荐等级

对于肝包膜下的肝癌特别是突出肝包膜外、影像引导困难的肝癌,可以考虑采用经腹腔镜消融或开腹消融的方法

2b

中

影像引导消融技术推荐使用超声作为引导工具

2b

强

对于可达到根治性消融的病例,一般满足:单发肿瘤最大径≤ 5 cm;多发肿瘤数目≤ 3个、最大径≤ 3 cm;无血管、胆管和邻近脏器侵犯及肝外转移;肝功能分级Child-Pugh A/B级

1b

强

在充分利用温度监控、人工注水、球囊隔离、无水乙醇注射、粒子植入技术等其他措施的条件下,对于紧邻肝门部大胆管、胆囊、胃肠道、膈肌和肺等重要解剖结构的肿瘤,或突出于肝表面的肿瘤,也可实现根治性消融

3b

中

姑息性消融:对于不能实现根治性消融的原发性肝癌,消融治疗可以作为综合治疗中的一种局部治疗策略,联合免疫或靶向治疗,降低肿瘤负荷、缓解压迫症状、提高生活质量、延长总生存期,但目前仍缺少充分的循证医学依据

3b

弱

对原发性肝癌应尽量取得根治性消融

2b

强

术前需充分完善超声、超声造影及增强CT/MRI,详细了解肿瘤的位置、数量、形态、大小、肿瘤内部和周边血供情况及肿瘤与周边重要解剖结构的关系,并行基线心肺功能筛查及实验室检查,以保证消融治疗的安全性

2b

强

邻近肠道的肿瘤患者,术前需清洁肠道;对于有胆道感染风险的患者,术前需要预防性使用抗生素

3b

中

尽可能通过穿刺活检明确病理诊断或在术中消融治疗前行穿刺活检,推荐活检时使用同轴针

3b

中

麻醉方式的选择需根据患者的一般状况及肿瘤特点,由麻醉医师和介入医师共同商量后,最终由麻醉医师确定麻醉方式

2b

强

原发性肝癌消融过程中应至少取得5 mm的安全边界

3b

强

射频和微波消融技术应用最为成熟,为优先推荐

1b

强

推荐采用超声或CT影像监控消融过程

2b

强

推荐消融后行针道消融,减少术后针道种植转移概率

2b

强

对于危险部位肿瘤,可应用辅助技术提高消融安全性

3b

中

推荐患者术后进行规律影像学及血常规、肝肾功能、肿瘤标志物等实验室检查

1b

强

推荐使用规范化术语界定消融疗效

1b

强

注:CT:X线计算机断层摄影术;MRI:磁共振成像

推荐:

①推荐患者术后进行规律影像学及血常规、肝肾功能、肿瘤标志物等实验室检查(证据等级1b,强推荐)

②推荐使用规范化术语界定消融疗效(证据等级1b,强推荐)

(五)注意事项

1.应尽可能地避免患者在深吸气或深呼气状态下穿刺进针,最好是在平静呼吸过程中穿刺,所贯通形成的腹壁腹膜穿刺点与肝表面穿刺点在其后的正常呼吸状态下移动错位较小,也有利于超声声像图的观察。穿刺路径应避开较大血管、胆管、胆囊和胃肠道、肺等重要结构(证据等级2b,强推荐)。

2.建议超声引导下治疗时,在启动消融前先将本次治疗所需的全部穿刺针置入肿瘤内预定部位,否则组织受热时声像图上形成的强回声区会使再次穿刺的针尖位置难以辨别。对于较大肿瘤,应先消融沿肿瘤深部,然后退针消融浅部。

3.穿刺针位置不合适需要调整时,应先凝固针道再退针重置。或是设计穿刺第二支消融针,达到互补消融作用。

4.消融治疗后要密切注意患者血常规及肝肾功能情况,注意有无感染或肝肾功能严重损伤发生。

5.糖尿病患者围消融期控制空腹血糖水平在<8 mmol/L,以减少感染的并发症。

(六)不良反应、并发症及处理

消融治疗肝癌安全性较高。不良反应主要为消融后综合征,如局部疼痛,低热等,多数可耐受并逐渐缓解,疼痛明显者可服用镇痛药物。总体严重并发症发生率在5%以下(附表1),其主要发生种类及处理包括:

1.出血:

发生率约为0.8%。轻微出血予以止血药物多可控制,如药物控制不理想且影像提示活动性出血时,可考虑彩色多普勒超声或超声造影引导下局部热消融或者介入栓塞止血等治疗,如止血效果不佳应及时采取腔镜或开放外科手术。

2.感染:

发生率约为0.6%。多因合并糖尿病、胆肠吻合术后、肠道感染、消融范围过大或患者体质虚弱抵抗力差等。一般早期抗生素治疗可获得较好地控制。对于感染较重、形成脓肿者,需进一步行置管引流,并根据细菌培养结果应用敏感抗生素,仍难以控制者需要外科手术干预。

3.邻近器官组织损伤:

发生率约为0.7%。此类并发症发生率较低,但较严重,如肠穿孔、胰腺损伤、膈肌损伤等,肠道损伤一般需要手术治疗。

4.胆道损伤:

发生率约为0.2%,主要包括胆道狭窄、胆汁瘤、胆囊炎、胆漏及胆汁性腹膜炎等。主要由于消融热场累及到胆道导致,无症状者可选择观察,肝内1~2级胆管狭窄致胆道扩张并严重黄疸时,需置管引流或胆管支架置入。胆汁瘤合并感染者需行置管引流,胆囊炎、胆漏及胆汁性腹膜炎需抗感染治疗,必要时外科治疗。

5.大量胸水或血气胸:

发生率约为0.2%。多因消融伤及膈肌或肺组织、或患者合并严重肝硬化所致,可行置管引流治疗。

6.针道种植:

发生率约为0.3%。研究者认为种植多与穿刺活检相关。发生种植转移后可选择消融、手术切除、放射治疗等。

7.肝功能不全:

发生率约为0.2%左右。多因肝功能较差或发生严重并发症,或肝硬化患者多次治疗,或消融范围较大所致。需积极保肝治疗,术前严格掌握适应证。

四、消融联合治疗

目前,肝癌的综合治疗进展迅速,其在进展期肝癌治疗中的地位和作用正在被逐步揭示。消融与栓塞、放疗、靶向及免疫药物的联合治疗已有大量研究报道,以射频消融联合治疗的相关报道最多,但缺乏多中心、大样本随机对照研究结果。对于 > 3 cm肿瘤,消融联合栓塞治疗可提高患者的总体生存率。随机对照研究也证实消融联合栓塞治疗可提高肿瘤灭活率,降低并发症发生率,且以微波消融疗效更佳,但尚未明确合适的两种治疗间期;此外,联合治疗可使部分较大肿瘤在栓塞治疗后降期到符合"米兰标准",进而实现射频消融完全灭活肿瘤,总体生存率与小肝癌疗效差异无统计学意义。

对于索拉非尼联合消融治疗中等及大肝癌的疗效,Meta分析结果提示射频消融联合索拉非尼并不能提高总体生存率和无疾病进展率。近年来有研究提示索拉非尼联合射频消融及栓塞治疗可提高中晚期大肝癌的总体生存及无疾病进展。其他消融技术联合治疗的报道也得出类似结论,但研究文献证据等级较低。总体而言,对于较大肿瘤及中晚期肿瘤,推荐多学科联合治疗以提高患者总体疗效。

在肝癌的系统治疗中,酪氨酸激酶抑制剂、血管生成抑制剂、免疫检查点抑制剂等系统治疗在进展期肝癌中已取得可喜疗效。消融联合免疫检查点抑制剂对晚期肝癌的疗效已被学者报道,消融后的免疫微环境的改变可以促进免疫检查点抑制剂的作用效果,进而提高患者生存率,但尚缺乏大样本、长期随访研究结果。

推荐:

①对于 > 3 cm肿瘤推荐消融联合栓塞治疗以提高肿瘤灭活率、降低并发症发生率(证据等级2b,强推荐)

②进展期肝癌可使用消融联合免疫检查点抑制剂等全身药物治疗(证据等级2b,中等推荐)

五、临床评价

(一)疗效及证据等级

既往20余年发表的文献中有大量证据支持≤3 cm肝癌消融治疗的临床结果具有良好的安全性和有效性,取得了满意的结果。本指南在广泛浏览文献研究结果基础上,聚焦于影像引导经皮消融治疗肝癌研究中随机对照及高质量研究的相关结果,并比较各种消融技术之间及其与手术疗效对比(附表2,表3)。

影像引导经皮射频、冷冻、微波、激光消融治疗肝癌中,以射频消融肝癌报道最多、应用最为成熟。目前,热消融治疗小肝癌已被列入多部国际指南,对于小肝癌来说是与手术、肝移植并列的根治性治疗方法。肝癌消融的影像引导技术以超声和CT为主,对于部分灰阶超声显示不清的病灶,使用超声造影引导可提高消融成功率、减少治疗次数(推荐等级高),对于普通超声显示困难的病灶,还可采用融合成像导航引导穿刺。MRI在肿瘤与周边组织的侵袭关系鉴别中最为敏感,有研究提示MRI引导消融较CT引导有更高的技术有效率,但由于成像时间长、引导耗时多且对消融针有防磁要求,MRI作为影像引导技术在肝癌消融中应用较少,在消融术前术后评估中的应用价值更值得推荐(推荐等级低)。总体而言,对于单发肿瘤最大径< 5 cm、3个以内肿瘤最大径< 3 cm,术后局部肿瘤进展率在20%以内,5年肿瘤相关生存率达到50%以上,严重并发症多数控制在5%以内,因此,影像引导消融治疗是一种安全、有效的治疗方式;但对于中等及较大肝癌消融的研究仍缺乏高级别循证医学证据。

紧邻大血管、胃肠道、胆囊、膈肌和肺等危险部位的肝癌消融治疗,可取得与非危险部位肿瘤消融治疗后相似的生存率,但紧邻危险部位的肿瘤消融后局部肿瘤进展率更高。此类肿瘤消融的研究文献证据等级以3~4级为主,缺乏前瞻、随机对照的研究结果。

射频消融是目前小肝癌的主要消融技术,研究证据等级为高级,随机对照研究已充分论证其在小肝癌治疗中具有较高的疗效。在3~5 cm较大肝癌的治疗中,射频消融也取得较好的疗效。国内陈敏华教授团队研究报道了对于肿瘤最大径< 5 cm、肿瘤数目< 3个的原发性肝癌射频消融治疗的10年生存情况,5、10年生存率为49.7%和28.4%,5、10年无疾病进展率为42.7%和19.5%。国外的一项多中心研究提示,射频消融治疗应该将肿瘤大小控制在3 cm以内,对于>3 cm的肿瘤应当采用手术或移植治疗。由于缺乏高质量随机对照研究,对于3~5 cm较大肝癌的射频消融治疗疗效尚存争议。

微波是继射频之后的主要消融技术,研究证据等级主要为3~4级。由于微波较射频消融的致热效率更高,其在较大肿瘤的应用中被寄予厚望。最大样本量的多中心研究来自中国梁萍教授团队,研究共纳入1 007例患者1 363个肝癌病灶,肿瘤直径(2.96±1.80) cm,经超声引导经皮微波消融治疗后,在中位17.3个月的随访时间内,治疗相关病死率为0.4%,严重并发症发生率为2.2%,总体1、3、5年生存率分别为91.2%、72.5%、59.8%。梁萍教授牵头中国12家医院对2008-2019年1 289例初诊单发3~5 cm肝细胞癌患者进行了35.8个月的中位随访,微波消融后患者可获得与腹腔镜肝切除相似的总生存期(HR = 0.88, P = 0.420)及无病生存期(HR = 1.33, P = 0.071)。虽然两种治疗方式所导致的严重并发症相似,但接受微波消融治疗的患者住院时间更短、住院总花费更低。目前,对于微波消融治疗肝癌仍缺乏前瞻性与手术切除的对比研究。

与射频和微波消融相比,冷冻消融治疗肝癌报道相对较少,研究证据等级主要为3~4级。最大样本量、较长随访的单中心报道来自中国的杨永平教授团队,报道了2003到2013这11年期间共计1 595例患者、2 313个肝癌病灶共进行了2 958次冷冻消融治疗的结果,完全消融率为99.4%(<3 cm)、94.4%(<5 cm)、45.6%(>5 cm),严重并发症发生率为3.4%,在平均33.4个月的随访期内, 5年和10年的总体生存率为25.7%和9.2%。近年来未检索到冷冻消融的相关综述,2009年在Cochrane Database Syst Rev报道的系统综述认为目前研究不能证实其在肝癌中的疗效和安全性。目前冷冻消融治疗肝癌的相关研究较少,暂不宜给出推荐意见。

激光消融在小肝癌治疗中也取得良好疗效。随机对照研究证实,激光消融小肝癌的疗效不劣于射频消融,射频和激光的完全消融率分别为97.4%和95.7%,射频组的1年和3年生存率为94%和89%,激光组为94%和80%。激光光纤外径更细,灵活性好,穿刺并发症发生率低;消融范围较射频和微波小,消融区精准。近年来在腹腔镜引导下的激光消融治疗获得更多关注,对于高危复杂肝癌的消融展现出一定优势。

不可逆电穿孔技术是近年来新出现的消融技术,它通过极短但强的电脉冲作用于肿瘤细胞膜,在细胞膜上形成不可逆"纳米级"孔道,从而诱导肿瘤细胞凋亡;而构成血管、胆管和神经等的"骨架成分"因不含脂质双分子层可得以保留,这种选择性灭活肿瘤而不损伤周围重要结构的特性,使得不可逆电穿孔在位于高风险部位(血管、胆管、胃肠道、膈肌等)的肝癌治疗中展现出独特的优势。但不可逆电穿孔技术消融的操作技术要求较高,临床应用尚不成熟,目前小样本研究证实它在肝癌治疗中的安全性和有效性,长期应用效果还需要大样本、长时间的随访研究证实。

目前针对不同消融技术疗效和安全性的对比研究报道较多,大部分为围绕射频消融的对比研究,研究证据等级主要为中-高级,包括不同消融技术之间对比、经皮消融与腹腔镜消融、经皮消融与手术切除的对比评价(附表1,表2)。通过随机对照研究及大样本、长时间随访研究证实,射频消融在小肝癌的治疗上与外科手术相比,在无疾病进展及总体生存率上差异无统计学意义,但并发症发生率更低,住院时间明显缩短;而对于较大肿瘤,手术切除疗效更佳。但也有Meta分析结果提示,对于小肝癌手术切除的总体生存率和无疾病进展率更高。多项微波和射频消融随机对照研究的Meta分析结果提示,二者在总体生存率、局部进展率及并发症发生率方面差异无统计学意义,而微波消融初步展现了更佳的无疾病进展率。目前,大部分研究提示,不同消融技术在小肝癌中疗效类似,但也有随机对照研究提示冷冻消融较射频消融局部进展率更低。Meta分析提示微波消融对较大肿瘤更有优势,激光消融的并发症发生率更低。由于检索策略及纳入标准不同,且缺乏高质量的随机对照研究来论证不同治疗模式在肿瘤相关死亡和病因死亡上的差异,不同消融技术的疗效差异尚需进一步研究论证。

(二)消融联合治疗

目前,肝癌的综合治疗进展迅速,阿替利珠单抗联合贝伐单抗、索拉非尼、仑伐替尼、瑞戈非尼、纳武利尤单克隆抗体等的临床应用,显著地改善了患者的预后。消融联合治疗在进展期肝癌治疗中的地位和作用正在被逐步揭示。消融与栓塞、放疗、靶向药物索拉非尼等的联合治疗已有大量研究报道,以射频消融联合治疗的相关报道最多,但缺乏多中心、大样本随机对照研究结果。对于较大肿瘤,消融联合栓塞治疗可提高患者的总体生存。随机对照研究也证实消融联合栓塞治疗可提高肿瘤灭活率,降低并发症发生率,且以微波消融疗效更佳(推荐等级2),但尚未明确合适的两种治疗间期;此外,联合治疗可使部分较大肿瘤在栓塞治疗后降期到符合"米兰标准",进而实现射频消融完全灭活肿瘤,总体生存率与小肝癌疗效差异无统计学意义 (推荐等级低)。

对于索拉非尼联合消融治疗中等及大肝癌的疗效,Meta分析结果提示射频消融联合索拉非尼并不能提高总体生存率和无疾病进展率(推荐等级中)。近年来有研究提示索拉非尼联合射频消融及栓塞治疗可提高中晚期大肝癌的总体生存率及无疾病进展(推荐等级低)。其他消融技术联合治疗的报道也得出类似结论,但研究文献证据等级较低。总体而言,对于较大肿瘤及中晚期肿瘤,推荐多学科联合治疗以提高患者总体疗效(推荐等级低)。

在肝癌的系统治疗中,酪氨酸激酶抑制剂、血管生成抑制剂、免疫检查点抑制剂等系统治疗在进展期肝癌中已取得可喜疗效。消融联合免疫检查点抑制剂对晚期肝癌的疗效已被学者报道,消融后的免疫微环境的改变可以促进免疫检查点抑制剂的作用效果,进而提高患者生存率。研究提示血管生成抑制剂可以降低肿瘤本身对免疫检查点抑制剂的抵抗并调控肿瘤免疫微环境,为二者的联合治疗提供理论依据。一项全球多中心、前瞻、随机对照研究证实阿替利珠单抗联合贝伐珠单克隆抗体(IMbrave 150试验)可以显著提高不可切除肝癌患者的总体生存率及无疾病进展率,充分肯定了血管生成抑制剂及免疫检查点抑制剂在晚期肝癌的疗效。消融可以提高血管内皮生长因子在肿瘤局部的表达、诱发肿瘤抗原释放及免疫炎症因子表达,有理由相信消融联合血管生成抑制剂及免疫检查点抑制剂的系统治疗方案将进一步提高疗效,待目前正在进行的众多临床研究结果发布后,将会开辟肝癌治疗新局面。

总之,影像引导消融治疗是小肝癌的一线治疗方法,良好的安全性和有效性使其作为一种新技术具有广阔的应用前景。随着仪器设备的改进、热场范围的扩大、三维规划的推广应用及在联合治疗中价值的逐步展现,热消融治疗肝癌的广度和深度将进一步拓展。随着未来研究的逐步成熟和循证医学证据等级的提高,该治疗方法会在肝癌治疗中发挥更大的临床应用价值。

专家指导委员会

梁 萍(中国人民解放军总医院)

于 杰(中国人民解放军总医院)

于晓玲(中国人民解放军总医院)

蒋天安(浙江大学医学院附属第一医院)

程志刚(中国人民解放军总医院)

参与撰写及讨论专家(按姓氏拼音排序)

程 文(哈尔滨医科大学附属肿瘤医院)

窦健萍(中国人民解放军总医院)

范卫君(中山大学肿瘤防治中心)

郭金和(东南大学附属中大医院)

韩建军(山东第一医科大学附属肿瘤医院)

何光彬(空军军医大学西京医院)

何光智(中国科学院大学深圳医院)

洪智贤(解放军总医院第五医学中心)

黄 飞(广西医科大学第二附属医院)

黄金华(中山大学肿瘤防治中心)

黄勇慧(中山大学附属第一医院)

经 翔(天津市第三中心医院)

匡 明(中山大学第一附属医院)

李 滨(厦门大学附属第一医院)

黎海亮(郑州大学附属肿瘤医院)

李勤英(濮阳市中医医院)

李晓光(北京医院肿瘤微创治疗中心)

李 肖(中国医学科学院肿瘤医院)

林征宇(福建医科大学附属第一医院)

刘广健(中山大学附属第六医院)

卢 强(四川大学华西医院)

潘 杰(中国医学科学院北京协和医院)

孟志强(复旦大学附属肿瘤医院)

卜 锐(昆明医科大学第二附属医院)

邵国良(浙江省肿瘤医院)

宋进华(南京医科大学第一附属医院)

唐 喆(浙江大学医学院附属第二医院)

王宏光(中国医学科学院肿瘤医院)

王 奕(浙江中医药大学附属第二医院)

谢晓燕(中山大学附属第一医院)

熊 斌(华中科技大学同济医学院附属协和医院)

熊 俊(华中科技大学同济医学院附属协和医院)

徐 栋(浙江省肿瘤医院)

薛改琴(山西省肿瘤医院)

向 华(湖南省人民医院)

严 昆(北京大学肿瘤医院)

杨 红(重庆医科大学附属第一医院)

余松远(上海市第十人民医院)

翟 博(上海交通大学医学院附属仁济医院)

张德智(吉林大学第一医院)

赵 诚(青岛大学附属医院)

郑荣琴(中山大学附属第三医院)

周显礼(哈尔滨医科大学附属第二医院)

周祖邦(甘肃省人民医院)

朱震宇(解放军总医院第五医学中心)

工作秘书(按姓氏拼音排序)

董晓聪 高元瑾 李莉娟 李昀霖 齐二朋 王硕 张艺琼

本文编辑:孙宇航