众所周知,千年华夏又称“礼仪之邦”,但世上又有“乱汉、脏唐、邋遢宋”之说,这该怎么解释呢?

某种角度看,在“仁义礼智信”的教化之下,炎黄儿女是不允许自己“出格”的。

即便今天,中国人依然难以理解,更加接受不了外虏番邦的文化行为。

要说“开放”,除了今天,那就要看唐朝了。

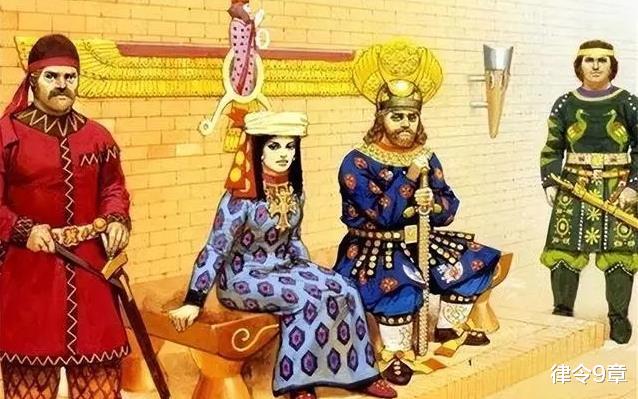

其实不用多介绍,“盛世大唐,万国来朝”,那时的长安城中充斥着各种奇异面容的外国人,仅凭这一点,就足以形容唐朝的开放。

表面的“开放”就不细讲了,单说唐朝的“实际开放”。

1955年,考古队在陕西西安发现了一座唐代的“夫妻合葬墓”,并从中出土两块墓志铭,或是年代太过久远,其中一块已然字迹模糊,另一块则由汉字和古波斯文写成。

这么看,该“古墓”里葬的应是两位唐时外国人,这没什么奇怪的。

盛唐时,不知有多少外国政商、僧侣、留学生定居中国。

这些虽是外国人,但他们早已习惯了中国的盛世美景及生活习惯,以至到死也要葬在中国,或许墓中的这对“外国夫妻”也是如此。

根据墓志上的汉文可知,墓主人是唐朝的“左神策军散兵马使”苏谅和他的妻子马氏,及“己巳年,年廿六,于咸通十五年廿八日丁巳申时身故”等信息。

所谓“左神策军散兵马使”,是唐时的武官衔,值得一提的是,能有此等官职的,多为西域各国的王子、使臣。

由此不难推断,“左神策军散兵马使”苏谅,应是当时西域某国王胄,他的妻子马氏,也应是一位贵妇,可惜亡龄太年轻了,只有26岁。

墓志上的汉文好理解,古波斯文写的又是什么内容?

事发1955年,当时我国考古力量相对薄弱,因此翻译古波斯文,还需借助外国专家的力量。

当时帮助翻译的是一位日本专家,他将墓志上的波斯文翻译出来后,中国专家大骂不止“有悖人伦!”

说到这里,或有朋友看不惯那位日本专家了。

1955年,那时战后不久,是不是“日本专家”祸心不死,又想在我国考古领域搞什么小动作?

这次真就冤枉那位日本专家了,他没搞小动作,只是翻译出的古波斯文内容,中国人实在难以接受。

日本专家翻译出的古波斯文内容,大抵为“此王族逝者、左神策军骑兵之长苏谅之女,马昔师之墓,愿你回归光明天使阿胡拉•马兹达的怀抱,在天堂享受平静与安宁。”

什么乱七八糟的,汉文里写着“马氏是苏谅之妻”,波斯文里怎么变成“苏谅之女”了?

如果按照墓志上的波斯文内容理解,“马氏”即是苏谅的老婆又是他的亲闺女,这咋可能呢?

对于这种“混乱关系”,中国人接受不了,所以中国专家宁可相信翻译错误,也决不认可墓志上的波斯文内容。

为求证,中国专家查阅了大量资料,这才引出一个千年前的古老宗教,波斯“袄教”,又称“拜火教”。

说明一下,这里的“拜火教”的确曾出现在《倚天屠龙记》中,但是不是“明教”原型,这个有待商榷。

根据史料记载,唐代丝绸之路不断扩张,中土与周边各国来往日渐密切,其中也包括中亚的波斯国。

不同的是,唐朝越来越强盛,古波斯的“萨珊王朝”却越来越衰败。

公元634年,大食国(阿拉伯人)对“萨珊王朝”进攻日盛,古波斯曾派使者到中土求援。

那时唐太宗在位,李世民冷静分析,大唐与波斯交好,与大食国也有关系,如果出兵帮助波斯人,势必会得罪大食国,这显然得不偿失。

更何况,即使唐军出兵,赶往波斯何止千万里,大军途中难以补给,即使赶到也未必能解战火之急。

因此,唐太宗借故拒绝了波斯使者的出兵请求。

几乎同时,“萨珊王朝”王宫被占,国王被杀,波斯国从此不复存在。

当时有不少波斯王族,沿丝绸之路逃进唐都长安,其中就有王子“卑路斯”。

碍于情面,李世民也没驱赶“卑路斯”,与其说他波斯王子,不如说他“亡国之徒”。

因此,“卑路斯”逃进中土,尽管多次请求唐军出兵帮他复国,但终究被李世民拒绝了。

虽说拒绝出兵,但李世民还是慷慨的收留了波斯王族,并在长安建起一座波斯都府,加封“卑路斯”为都督。

明眼人看得出,这是李世民的怀柔政策,只为安抚一下波斯王子。

虽然住在长安,“卑路斯”一行人却不忘自己的宗教信仰,依然会聚在一起进行祭祀活动。

这么明显的大搞祭祀,唐朝怎么会不知道?

但为安抚波斯人,李世民没有强加阻拦,且又慷慨地在长安城中,为他们建起一座波斯寺。

如此,波斯王族在大唐长安住了十余年之久,时已年迈的“卑路斯”居然又想回波斯复国,其子“泥涅师”曾带领族人杀回波斯。

那时正值唐高宗在位,李治皇帝同样深谋远虑,明知波斯人复国无望,因此只对“卑路斯”、“泥涅师”等人冷眼旁观,并未出兵帮助。

果不出所料,“泥涅师”被大食国打的落花流水,后又败回中土长安,这次波斯人总该老实了吧?

至此,以“泥涅师”为代表的波斯人再无复国念头,从此寄居大唐,唐高宗还加封他一个“左威卫将军”之职。

说白了,唐时的“左威卫”专为长期居住在长安的外国王子所设,名义上是武官衔,实则并无实权。

这大概就是“波斯人在盛唐”的历史。

返回头再说1955年发现的古墓主人之一“苏谅”,他的官职为“左神策军散兵马使”,应该就是泥涅师的后人,波斯“萨珊王朝”的传承王子。

说明一下,“苏谅”不随汉姓“苏”,名字是当时的波斯萨珊王族发音,他的妻子“马氏”也非姓“马”,波斯译名“马昔师”。

最让中国专家接受不了的:“马氏即是苏谅的妻子,又是他的亲闺女”,这也是有史可查的。

千年前,古波斯人也有自己的宗教,就是金庸小说里出现过的“拜火教”,即“袄教”,当时波斯人的国教。

某种意义上来讲,千年前的宗教尊贵无比,亦是统治者的愚民工具,“袄教”同样如此。

作为波斯贵族的“卑路斯”、“泥涅师”,再到“苏谅”和“马氏”,他们都是虔诚的拜火教徒。

拜火教义里有一条:提倡近亲通婚,他们坚信这样能保持血统纯正,血缘越近,证明信徒越虔诚。

因此,古波斯人、拜火教徒“父女通婚”也就不奇怪了。

但在中国,这种诡异风俗就是触犯人伦底线的“兽行”,唐朝是有明文律法禁止的!

对此,生活在长安的古波斯人畏惧唐律,但事实已经铸成,该怎么挽回呢?

为躲避唐朝律法的惩处,波斯人只能在墓志上以汉、波斯两种文字分别表述“马氏”:汉文称马氏为苏谅之妻,波斯文则说出实话,马氏是苏谅之女。

乍一看,古波斯文生涩难懂,汉人少有识之,但在盛世大唐,“父女通婚”这种肮脏事,真能瞒得住皇帝吗?

真计较起来,“近亲通婚”的例子在世界史中并不少见,欧洲皇室为保持血统纯正,近亲通婚了150年、日本皇室一样坚持近亲结婚。

尤其大唐盛世,长安城中充斥着大量外国人,就算中国人视“近亲通婚”为十恶不赦,唐朝皇帝还是大度的容忍了。

关于“苏谅和马氏”的混乱关系,唐皇肯定是知道的,不过“视而不见”罢了。

异族胡虏,亡国之流,何必多管闲事呢?

千年华夏,礼仪之邦,唐朝的开放与包容,为我们展示了一个民族的自信与气度。